肺がん患者の遺伝子検査の実施率が急増—最新データ分析から見える治療の未来

肺がん患者の遺伝子検査実施率が急増

近年、肺がん患者における遺伝子検査の実施率が急激に上昇しています。この変化の背景には、分子標的薬の普及と検査技術の進化が影響しています。株式会社グローバルヘルスコンサルティング・ジャパン(GHC)と一般社団法人アライアンス・フォー・ラング・キャンサー(A4LC)が発表した2025年度版白書によると、全国300の病院から得たデータを分析した結果、複数の遺伝子を同時に検査できる「多遺伝子検査」の実施率が急増していることが明らかになりました。

分子標的薬と遺伝子変異の関係

分子標的薬は、がんの原因となる遺伝子変異に直接作用し、従来の抗がん剤よりも高い効果が期待されています。特に非小細胞肺がんは、肺がん患者の中で最も多く、その治療には特定の遺伝子変異をターゲットとする薬剤が必要です。2025年6月までに、11種類のドライバー遺伝子変異に対する薬剤が23種類承認されており、その利点を最大限に引き出すためには、コンパニオン診断検査が必須となります。

遺伝子検査技術の進化

従来の遺伝子検査は1つの遺伝子のみの検査が一般的でしたが、最近では1回の検査で複数の遺伝子を調べることができるマルチプレックス検査が保険適用となりました。この新しい技術により、過去に受けた検査で自分に適合する薬が見つからなかった患者も、新たな機会を得ることができるのです。

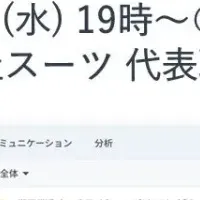

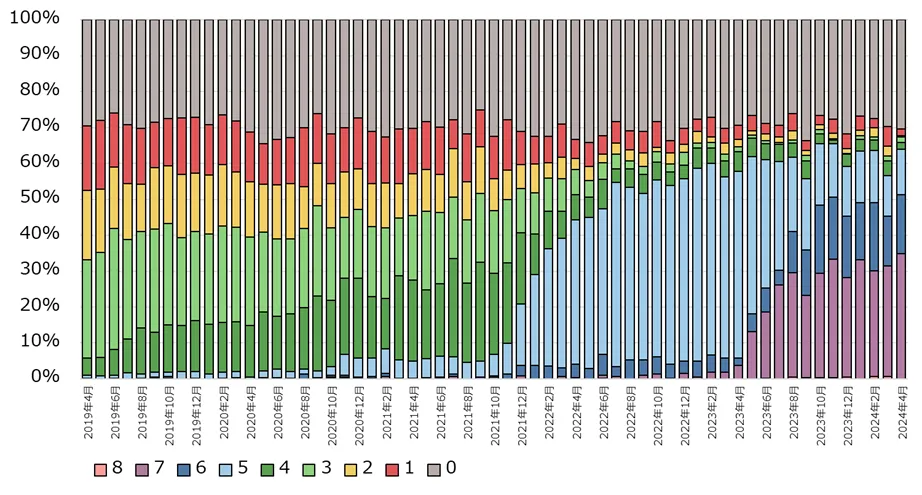

調査結果においては、2019年初旬には一般的に3種類の遺伝子を検査することが多かったものが、2022年には5種類、2023年には7種類へと増加しています。この増加は、分子標的薬およびそのマルチプレックス・コンパニオン診断検査の普及によるものと考えられます。今や、7項目の検査が全体の約3分の1を占めるほどに成長しています。

調査の詳細

今回の調査は、GHCが保有する大規模病院の診療データ(DPCデータ)を用いて行われました。分析対象は24,047人の肺がん患者で、検査の実施率は年代別や検査項目別にも報告されています。特に、どの患者がどのような抗がん剤治療を受けたのかについても詳細に分析されており、治療現場の実態を浮き彫りにしています。

GHCとA4LCは、今後もこの調査を継続し、肺がん治療における遺伝子検査の実態を追跡していく予定です。医療業界全体において、遺伝子検査の重要性が一層高まる中で、患者に対する情報提供の充実が求められています。

最後に

肺がん治療は日々進化を遂げていますが、患者自身が必要とする治療法にたどり着くためには、正確な遺伝子検査の実施とその結果を踏まえた適切な治療計画が不可欠です。これからの医療が、より多くの患者の希望をつなぐものとなることを願っています。

トピックス(その他)

【記事の利用について】

タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。

※画像は、利用できませんのでご注意ください。

【リンクついて】

リンクフリーです。