AIを活用した地球社会の持続可能性に向けた新しい未来像

持続可能な地球社会への新たな一歩

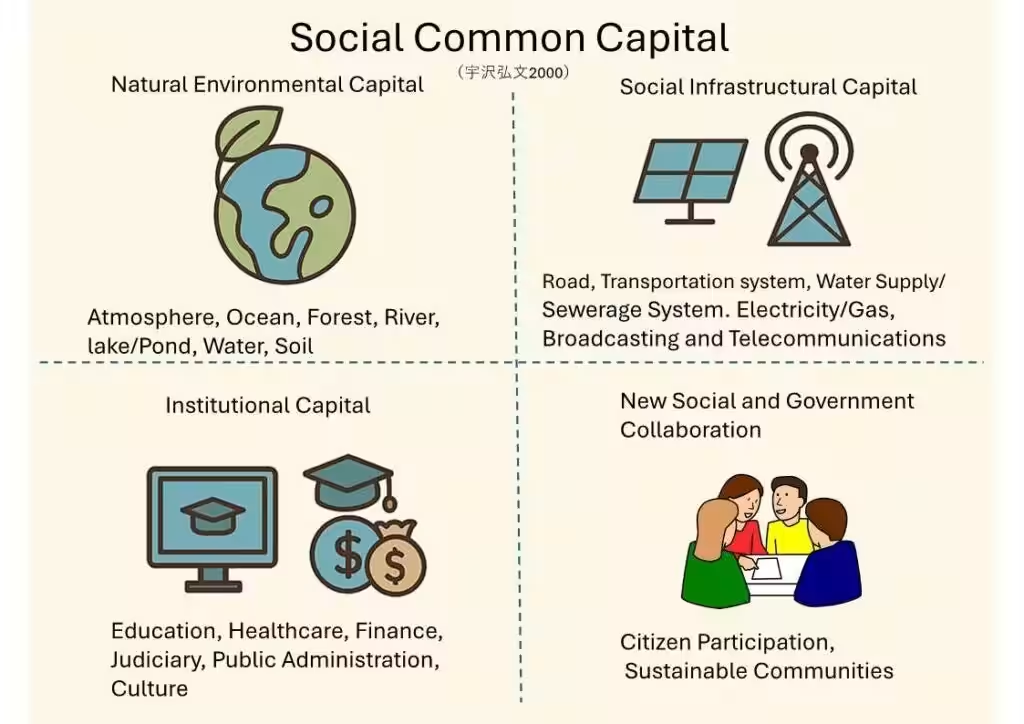

現代社会は、環境問題や経済格差、紛争の頻発など、かつてないほどの危機に直面しています。そんな中、国立大学法人京都大学と日立製作所は、AIを活用した未来シミュレーションを通じて持続可能な社会の実現に向けた政策提言を行っています。この共同研究は、環境問題と社会のつながりを深く理解し、さまざまな視点から問題解決を模索することを目指しています。

研究背景と技術の導入

広井良典教授が率いる京都大学と日立製作所の日立京大ラボは、2017年に「AIを活用した、持続可能な日本の未来に向けた政策提言」を発表しました。これに続き、グローバルな視点を取り入れた政策提言AIとして、AIによる未来シミュレーションの技術が進化しています。研究チームは294の指標を基に、2050年に向けた2万通りのシミュレーションを行い、具体的な未来シナリオを描きました。

2050年の未来シナリオに見る多様性

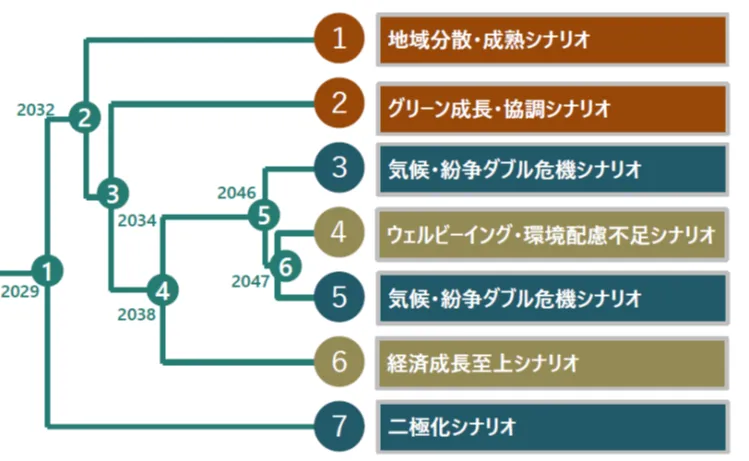

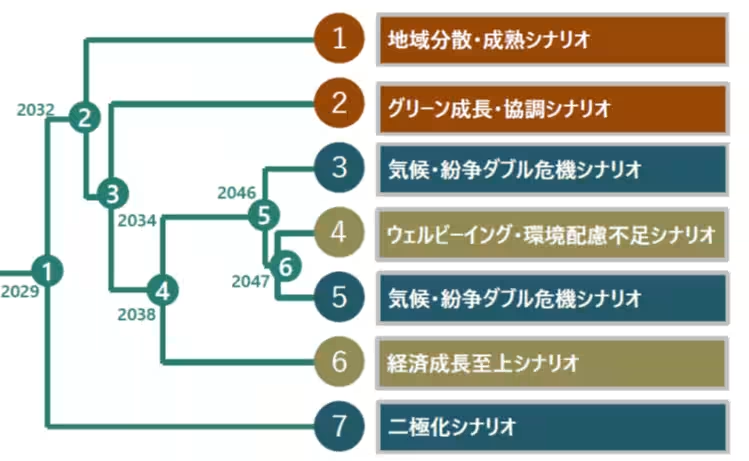

結果として得られたシナリオは大きく7つのカテゴリーに分類されます。

1. 環境・経済・社会・国際紛争の側面で比較的良好なパフォーマンスを示す「地域分散・成熟シナリオ」と「グリーン成長・協調シナリオ」。

2. プラス面とマイナス面の複合的性格を持つ「ウェルビーイング・環境配慮不足シナリオ」と「経済成長至上シナリオ」。

3. 気候危機や紛争の進行、国の分断などによる破局的な事態に至る「気候・紛争ダブル危機シナリオ」と「二極化シナリオ」。

これらのシナリオによって、2050年に向けて我々の世界が進むべき多様な道筋が示されています。特に注目すべきは、環境面でのパフォーマンスが良好なシナリオと、経済格差を拡大させる可能性のある分岐点です。

シナリオにおける分岐の重要性

最初の分岐が2030年代に現れるとされており、特に2032年頃には「地域分散・成熟シナリオ」とその他のシナリオとの境界が形成されます。このシナリオに進むためには、先進国が化石燃料の使用を削減し、途上国における経済発展を支援する施策が不可欠です。

また、2034年には「グリーン成長・協調シナリオ」が他と分岐しますが、これには国際的な協力意識が求められます。Antecedentsとして、労働生産性や公共インフラ投資の強化が必須です。

このように、分岐点を理解することは、持続可能な未来に向けた政策を実行する上で非常に重要です。選択する未来は、政策次第で変わるため、積極的な議論と迅速な行動が求められます。

結論

この研究は、AI技術を利用し、持続可能な社会を形作るための合意形成を進める重要な試みです。今後もこの研究が続くことで、地球社会の未来に向けた具体的な道筋が示されることを期待しています。2050年に向けた選択の時期が近づく中、我々はその選択肢を真剣に考える必要があります。環境保護と経済成長を両立させるため、早急な行動が求められるでしょう。

トピックス(その他)

【記事の利用について】

タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。

※画像は、利用できませんのでご注意ください。

【リンクついて】

リンクフリーです。