脳科学から見た英語学習の新たなアプローチとその効果

脳科学から見た英語学習の新たなアプローチとその効果

教育現場では、英語の授業におけるコミュニケーション活動での単語練習が重要なテーマとなっていますが、そのタイミングについての問いは長年の課題でした。近年、早稲田大学をはじめとする研究グループが、脳科学の視点からこの問題に新たな解答をもたらしました。特に、本研究は英単語の練習を行う最適なタイミングが学習成果に与える影響について検証し、重要な知見を提供しています。

研究の背景と目的

この研究は、80名の日本人英語学習者を対象に、語彙練習のタイミングが学習成果と対話中の脳活動にどのような影響を及ぼすのかについて、fNIRSという脳機能イメージング技術を利用して調査されました。この手法の利用により、対象者同士の脳の活動のシンクロ率を計測し、コミュニケーション時の脳の働きも観察することが可能になりました。

研究結果の概要

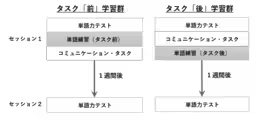

研究チームは、学習者を「タスク前」練習群と「タスク後」練習群に分け、コミュニケーション課題を行わせました。結果として、以下の3つのポイントが明らかになりました:

1. 語彙の記憶定着における効果: タスク前に単語練習を行ったグループが、1週間後のテストでより高い成績を収めました。

2. 脳の同調の向上: 対話中の脳活動の計測によると、タスク後に練習したグループの方が、脳の活動のシンクロ度が高まることが確認されました。これは、タスクを先に経験することで脳活動がより協調的になる可能性を示しています。

3. 高い学習効果の関連性: 対話中に他者の意図を推測する際に、脳活動が高い同調を示したペアほど、語彙学習効果が高いことが分かりました。

教育への示唆

これらの結果は、教育現場において学習目標によって指導法を柔軟に設計すべきであることを示唆しています。例えば、特定の語彙の正確な使用が目的であればタスク前に単語練習を行うことが推奨され、対話能力の向上を狙う場合はタスク後の練習が効果的です。この知見は、教師が授業の主な目標を明確にし、タイミングに基づいて指導法を選択する際の指針となるでしょう。

今後の展望

本研究は実験室環境で行われたため、今後は実際の教室で同様の効果が持続するかどうかを確認する必要があります。また、録音した対話を分析することで、どのような対話が特に脳の同調や学習効果に強く結びつくかを明らかにし、より具体的な指導法の開発へとつなげていくことが期待されます。

研究者のコメント

研究チームは、外国語教育における効果的な学習法に対する新たなアプローチを模索しており、特に脳科学の視点からの研究が未開拓な分野であることを強調しています。語彙や文法の指導において、タイミングの違いがコミュニケーション能力にまで影響を及ぼすという知見は、多くの教師や学習者にとって貴重な学びのヒントとなるでしょう。

まとめ

この研究は、教室での語彙練習タイミングに新たな科学的根拠を加え、英語学習の質を向上させる手がかりとなるでしょう。教育者は、今日の授業での目標が何であるかを再検討し、実践的な指導法を模索することが求められています。

トピックス(習い事)

【記事の利用について】

タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。

※画像は、利用できませんのでご注意ください。

【リンクついて】

リンクフリーです。