アジア6か国の消費実態調査結果から見える日本の特徴とは

アジア6か国の消費実態調査取得、景気への意識の違い

株式会社クロス・マーケティンググループとその子会社であるKadence Internationalが実施した調査によると、アジア6か国(日本、インドネシア、タイ、ベトナム、フィリピン、インド)間での消費実態および生活意識に関して、興味深い結果が得られました。調査は2025年7月15日から28日までの期間において、20〜69歳の有職者を対象に行われました。この調査結果は、各国の経済状況や文化的背景が消費意識にどのように影響を与えているかを考える上で貴重なデータとなっています。

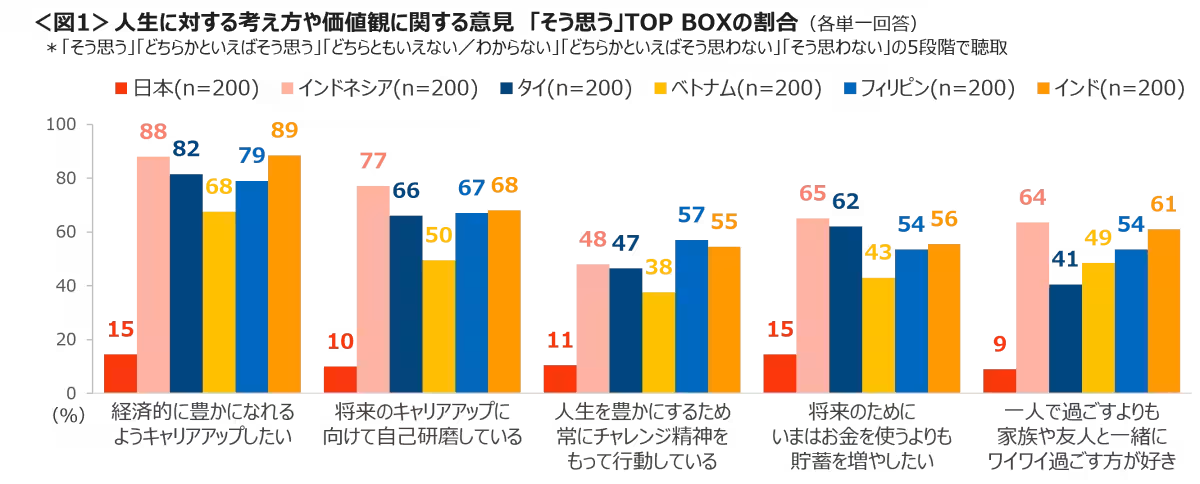

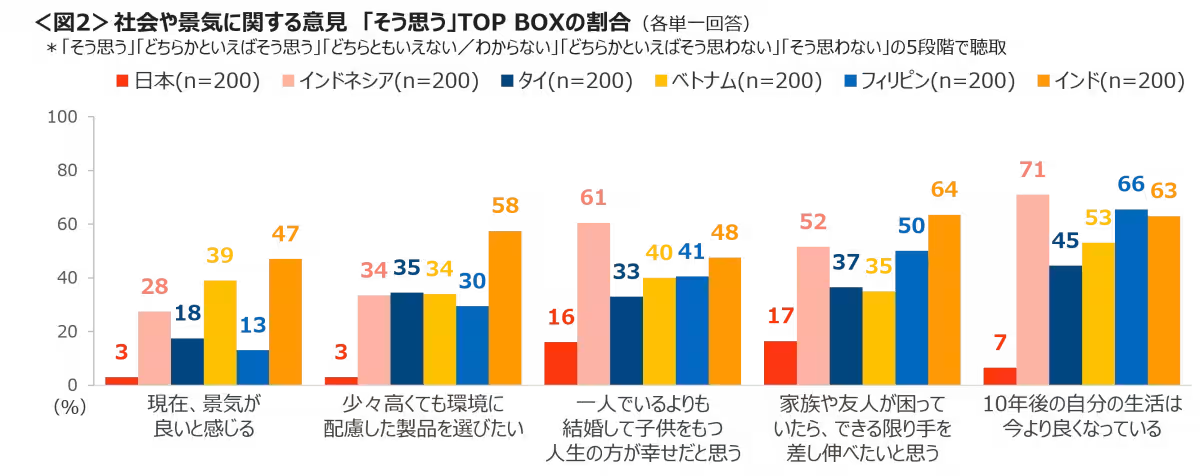

日本の景況感の低さ

調査結果の中で特に目立ったのは、日本の景況感が他のアジア諸国と比べて低いという点です。「現在、景気が良いと感じる」と答えた割合は日本が最も低く、特に「環境に配慮した商品を選びたい」といった意識も薄れていることが明らかになりました。日本では、全体として「どちらともいえない」という回答が多く、積極的な意識が感じられないという結果が示されています。これは、消費者の購買意欲や社会に対する期待感が薄れていることを反映しているのかもしれません。

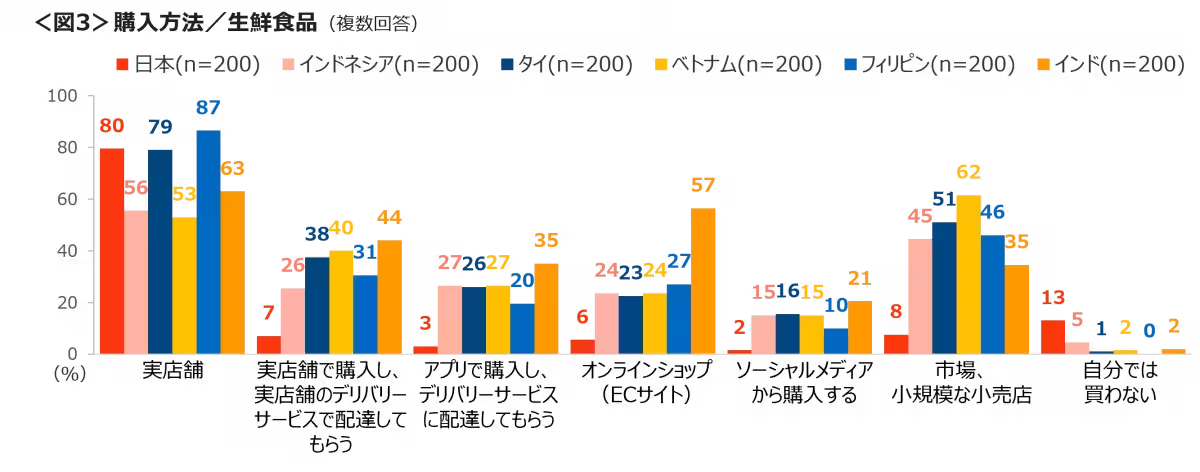

インドの急成長するオンライン市場

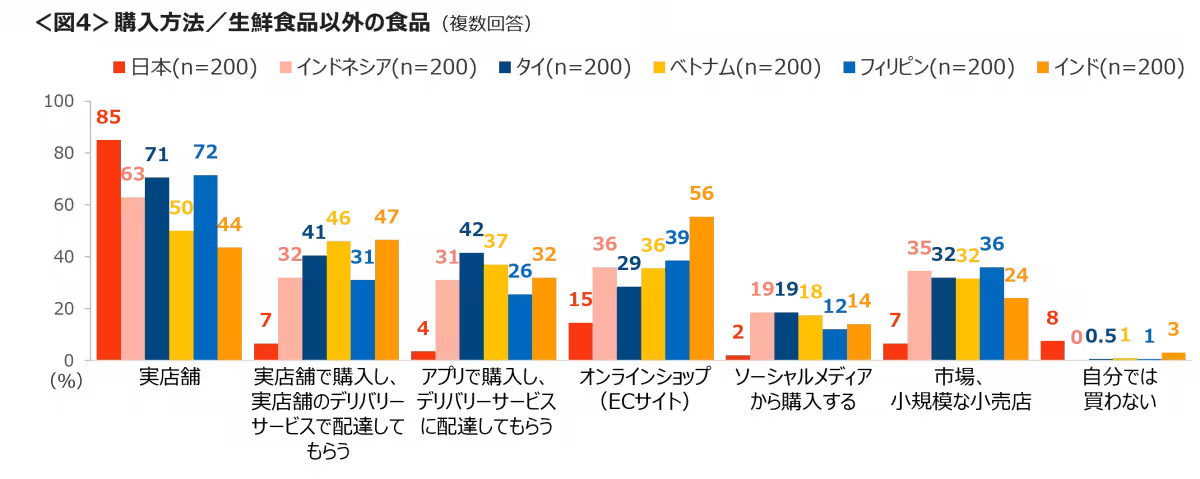

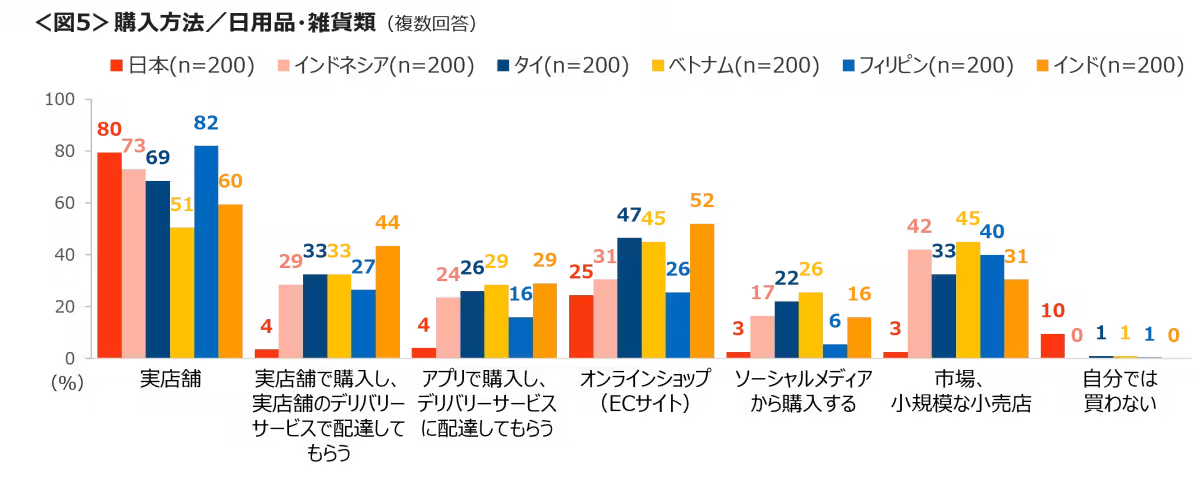

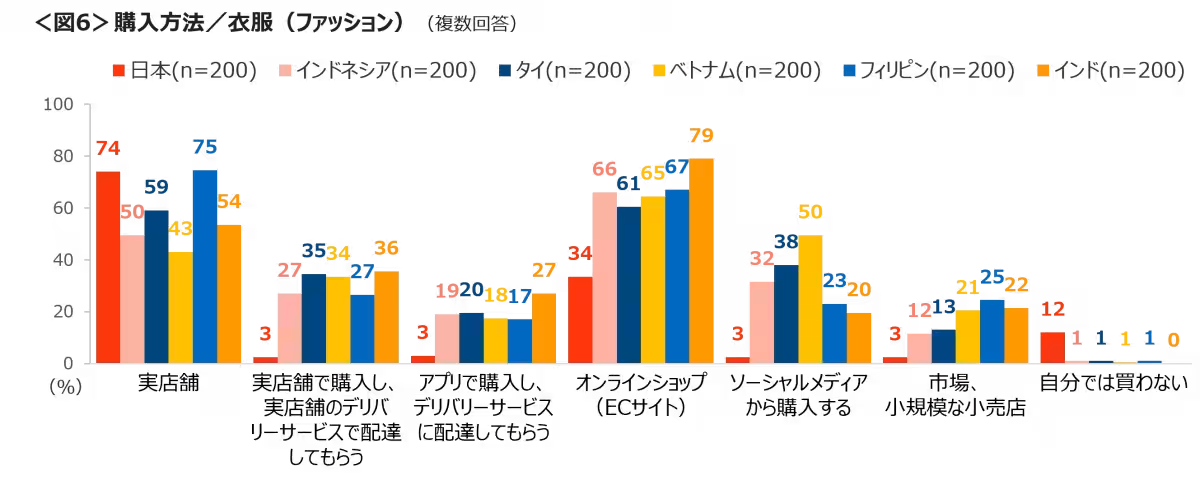

一方、インドはオンライン購入が急成長しており、特に生鮮食品においては、10分で配達可能なサービスが普及しつつあり、他国を圧倒するオンラインショッピング活用が見られます。調査によると、インドではすべての食品や日用品、雑貨において「オンラインショップ」や「実店舗で購入し、デリバリーで配達」が他国に比べて一般的となっていることが分かりました。この傾向は、日本を初めとする他国とは対照的で、アジア全体におけるデジタル経済の進展を象徴しています。

購入方法の比較

調査では、各国の購入方法が異なる様子も浮き彫りになりました。日本とフィリピンは、生鮮食品を含むほとんどのカテゴリーで「実店舗」を選ぶ割合が最も高いのに対し、インドネシアやタイでは衣服に関しては「オンラインショップ」が主流となっています。同様に、ベトナムでは生鮮食品は市場や小規模な小売店での購入が一般的であり、衣服はオンラインやソーシャルメディアを通じての購入が増加しています。このように、文化や生活スタイルの違いがさまざまな市場の特性を生み出しています。

社会的価値観の違い

また、調査では価値観や社会意識の違いも浮き彫りになりました。インドネシアやインドでは「経済的に豊かになれるようにキャリアアップしたい」と考える人が多い一方で、日本はそのような意識が薄く、キャリアに対する意欲や将来像について曖昧な印象を受けます。この差は、各国の経済成長の段階や社会的背景に起因するものと考えられ、今後の消費市場やキャリア形成に大きな影響を与える可能性があります。

まとめ

アジア6か国の消費実態調査は、各国の経済状況や社会文化の違いを如実に表す結果となりました。日本の景況感の低さや環境への配慮の欠如が浮き彫りになった一方、インドのオンラインショッピングの普及はデジタル経済の進展を象徴するものとなっています。今後、日本がどのようにこれらの課題に対処し、消費者の意識を高めていくのか、注目が集まります。

関連リンク

サードペディア百科事典: 環境配慮 オンラインショッピング 消費実態調査

トピックス(その他)

【記事の利用について】

タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。

※画像は、利用できませんのでご注意ください。

【リンクついて】

リンクフリーです。