黒潮続流の大蛇行が引き起こした海洋熱波と豪雨の関係を解明

黒潮続流の大蛇行が引き起こした海洋熱波と豪雨の関係を解明

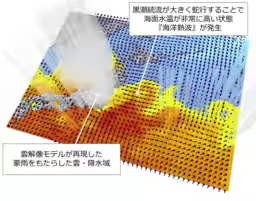

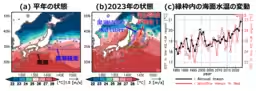

近年、黒潮続流の大蛇行とそれに伴う海洋熱波が、日本の気象に多大な影響を及ぼしていることが明らかになっています。2023年9月8日、千葉県東部では史上最悪とも言える豪雨が観測され、その原因の一つに黒潮続流の大蛇行による海面水温の異常上昇があることが判明しました。

研究の背景と目的

日本の南方には黒潮と呼ばれる暖流が流れ、その続流が本州の東側で大きく蛇行する現象が観察されています。この蛇行は、1992年以降初めて確認されたことで、気候や海洋生態系、さらには水産資源に及ぼす影響が注目されてきました。この研究は、特に2023年9月に発生した千葉県の豪雨との関連を探ります。

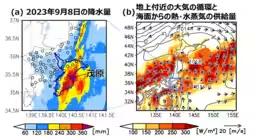

千葉県では、茂原市で391mmという驚異的な降水量が記録され、これが黒潮続流の大蛇行に由来する海洋熱波とどのように関係しているのかを調査するために数値実験が行われました。その結果、海洋熱波が降水量の約70%をもたらしていると考えられています。

数値実験の実施内容

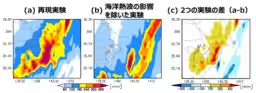

研究チームは、スーパーコンピュータ「地球シミュレータ」を使用して、黒潮続流の蛇行による海洋熱波が豪雨に与える影響の調査を行いました。まず、実際の海面水温データに基づく再現実験を行い、豪雨の再現に成功しました。その後、海洋熱波の影響を除いた場合の実験を行い、降水量の変化を比較しました。この比較により、海洋熱波が降水量の減少にどのように寄与したのか、具体的なメカニズムが明らかになりました。

豪雨のメカニズム

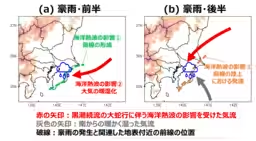

数値実験の結果、豪雨はまず海洋熱波により暖湿化した空気が千葉県東部に流れ込み、前線を形成しました。この前線が降水システムを活性化し、豪雨をもたらしたのです。また、後半には南東方向から流入した湿った空気と相互作用し、さらなる降水を引き起こす要因となりました。

実験結果から、海洋熱波が豪雨に与える影響が異なることが判明しました。前半では、水蒸気の供給により降水量が増加し、後半では前線の位置を調整することで再び降水を促進するメカニズムが働いたと考えられています。

未来の展望と重要性

この研究の結果は、黒潮続流の大蛇行が豪雨リスクを高める可能性を示唆しています。気候変動と海洋の関連についての理解が深まる中、今後は索引的な気象予測がますます重要になってくるでしょう。特に日本周辺では、海面水温の上昇が豪雨の発生に大きく寄与している可能性が高く、日常的な防災対策が求められています。

近年の異常気象は、ただの偶然ではなく、気候変動の影響を受けていることが多いです。この研究を通じて、私たちがどのように防災に備えるべきか、そして気候問題に対してどのように行動するべきか再評価する機会が与えられています。

これからも研究チームは、この分野の理解を深め、極端気象現象に対する知見を持続的に更新し続けるでしょう。私たち一人ひとりが身近な問題として、これらの現象を捉え、適切な行動を取ることが求められています。

トピックス(その他)

【記事の利用について】

タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。

※画像は、利用できませんのでご注意ください。

【リンクついて】

リンクフリーです。