2024年問題を乗り越える!保育園における送迎バスの現状と課題

2024年問題を乗り越える!保育園における送迎バスの現状と課題

2024年に迫る運転手不足の影響が、保育現場にも深刻な影響を与えつつあります。株式会社nori・noriが実施した調査によると、保育園や幼稚園の約7割が外部サービスへの期待を寄せています。本記事では、園児の送迎バスの運行体制やその課題について詳しく解説します。

送迎バスの重要性と現在の運行状況

送迎バスは、園児の登園や降園、さらには外部活動への移動手段として欠かせない存在です。しかし、近年は人手不足や高騰する維持費など、運営上の多数の課題に直面しています。特に、2024年問題はドライバー人材の不足を招き、早急な対策が求められています。

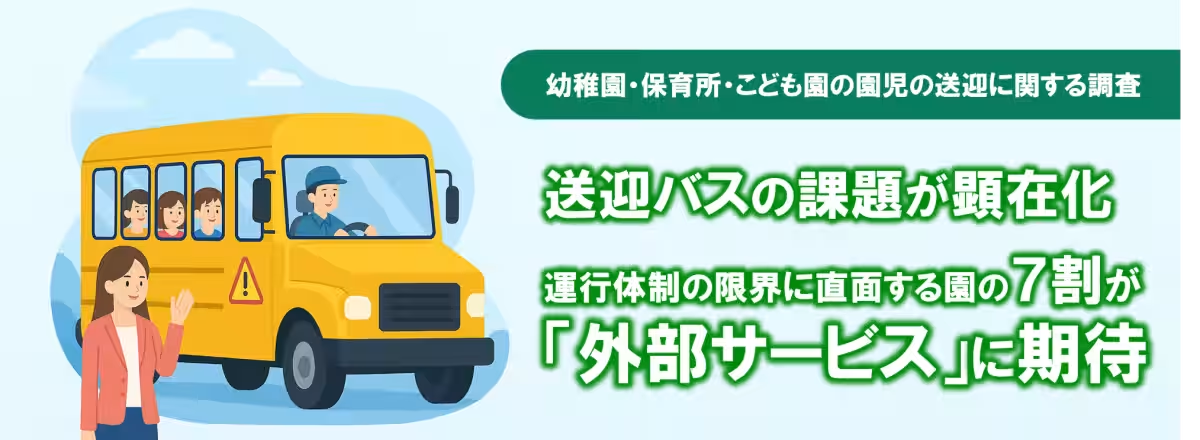

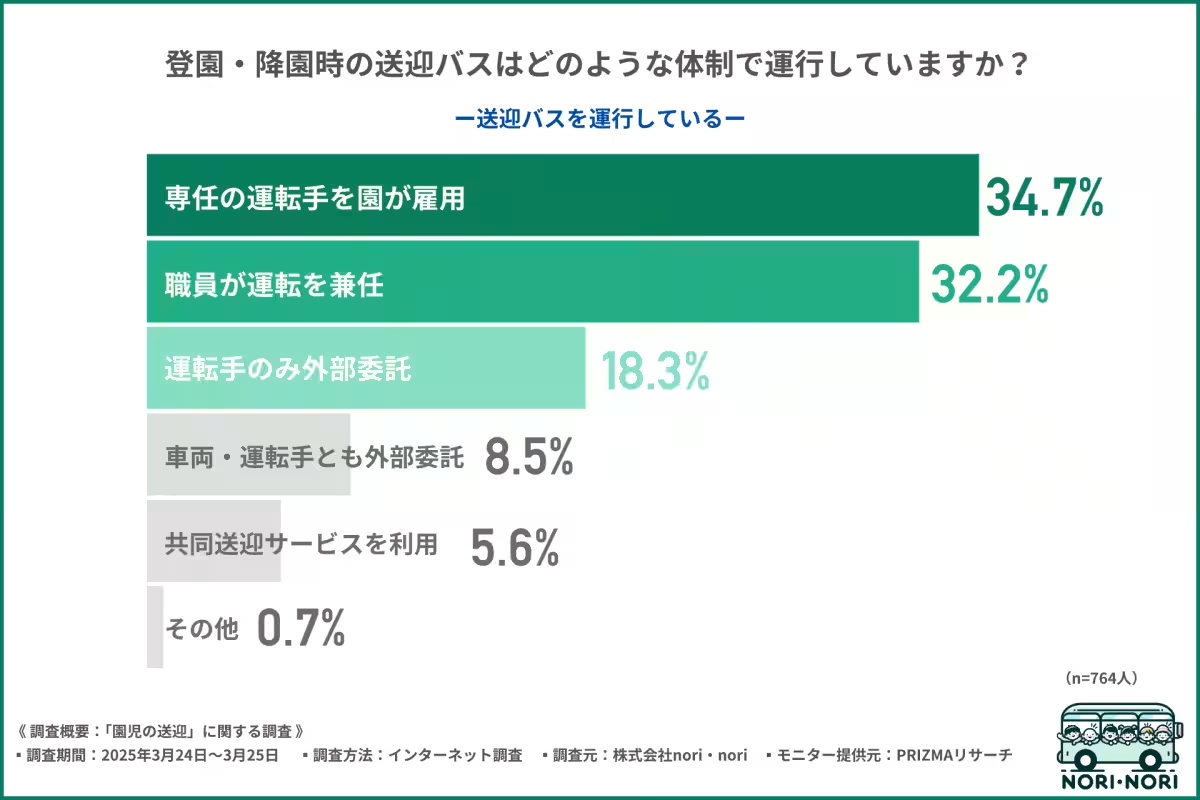

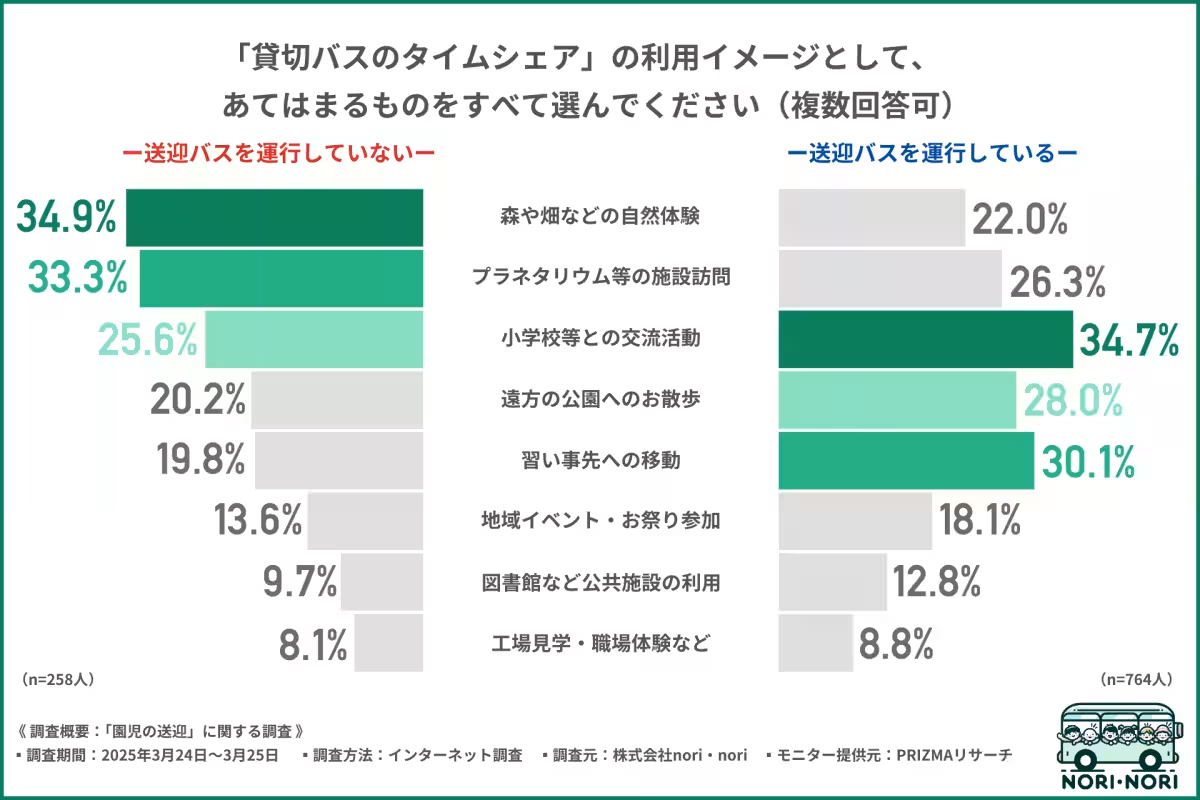

調査によると、園児の送迎手段において、専任の運転手を雇用している園もあれば、職員が運転業務を兼任しているケースも多く見受けられます。ここで注目したいのは、送迎バスの有無が園外活動の機会に大きく影響していることです。送迎バスを運行している園では、外出頻度が高く、特に自然体験や施設訪問などの教育活動が活発に行われています。

送迎バス運行体制の実態

具体的に送迎バスの運行に関する現状を見ていくと、園が直接運転手を雇用する形態と職員が兼任する形態がほぼ同数を占めています。しかし、職員が運転業務を担当することにより、業務負担が増し、安全性への懸念も指摘されています。外部委託の形態として、運転手のみを外部委託する園もあり、専門性の観点から一定の支持を集めていますが、実際の導入割合は十分とは言えません。

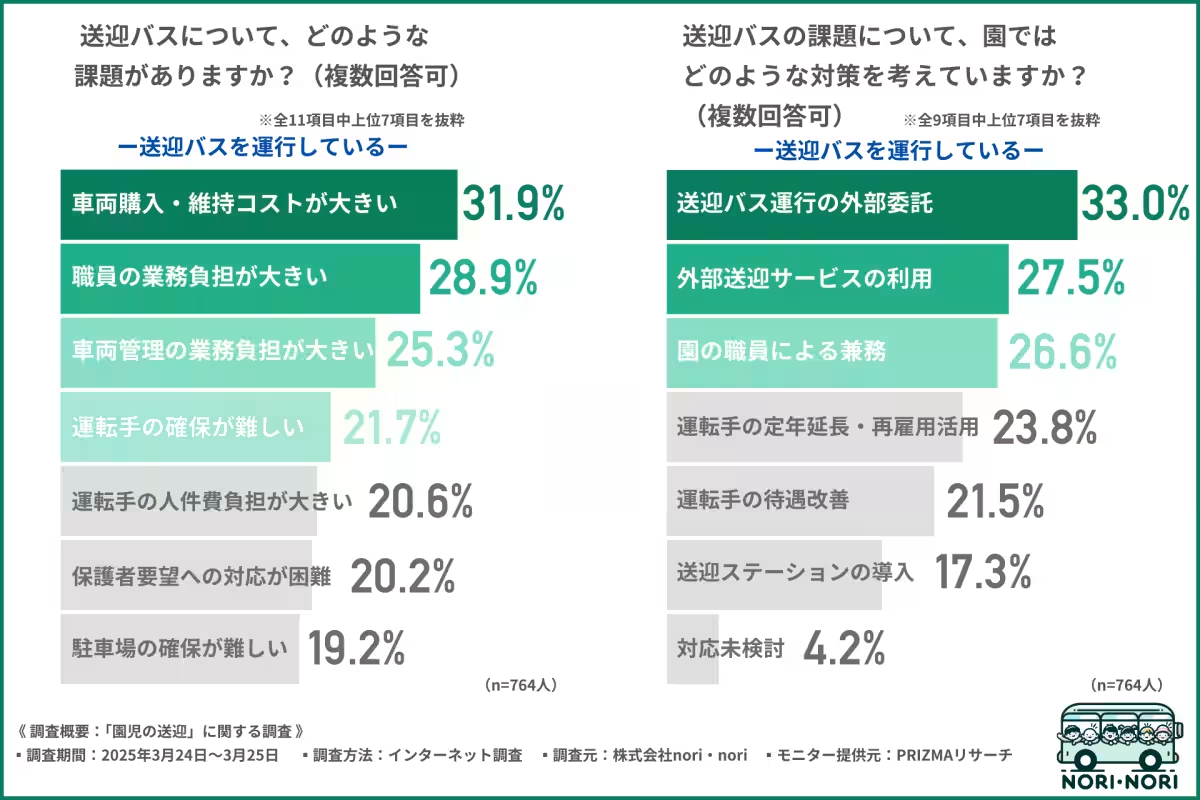

送迎バス運行における課題

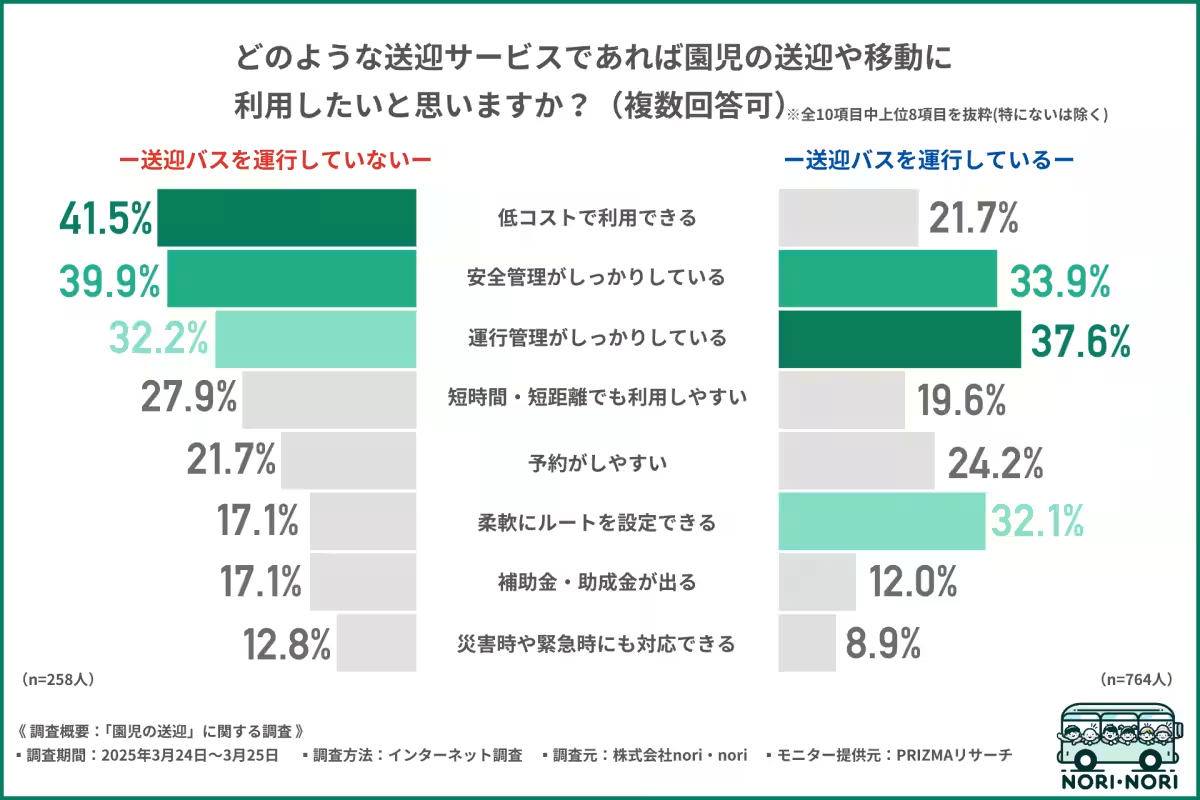

送迎バスの運行に関して、多くの園が直面しているのは、車両の維持管理にかかる経済的負担と運転手の確保の問題です。これらのコストを賄うための具体的な運営方針が求められています。そして、職員が運転業務を兼ねることによる業務負担が増加していることも見逃せません。園児を安全に送迎するためには、十分なリソースと体制が必要です。

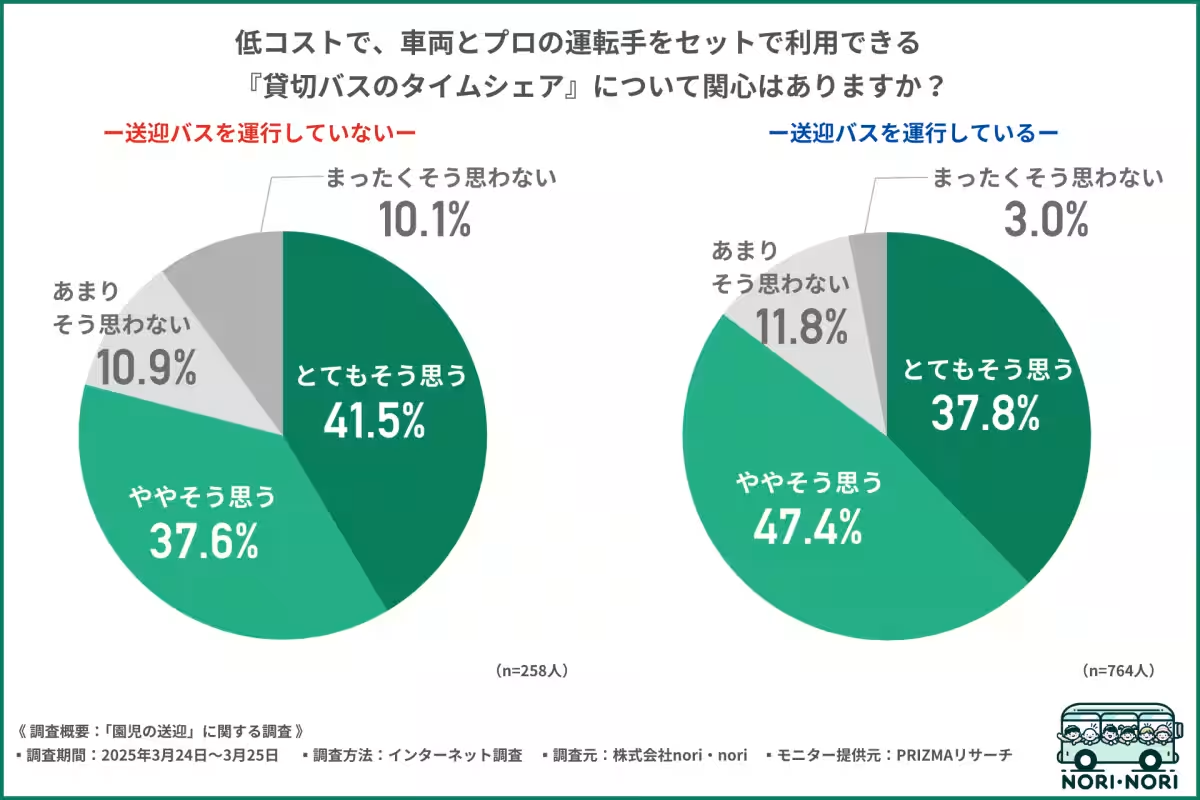

外部委託サービスの期待

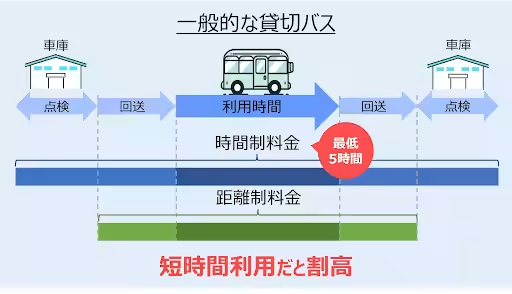

今後、送迎バスの外部委託に対する期待は高まっています。これにより、運転や車両の運用を外部の専門業者に委託し、保育園側の負担を軽減することが可能です。また、利用者のニーズに合わせた新しい送迎スキームとして、貸切バスのタイムシェアリングサービスが注目されています。このサービスは、短時間の利用を低コストで実現し、地域全体の送迎システムを支える可能性があります。

まとめ

送迎バスの運行は、単なる移動手段にとどまりません。それは、子どもたちの学びや成長において非常に重要な役割を担うものです。保育園や幼稚園が抱える課題を解決するためには、現場・行政・民間が連携して多様な送迎体制を構築していくことが必要です。今後の保育園の運営において、この問題がどう解決されていくのかが注目です。

トピックス(その他)

【記事の利用について】

タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。

※画像は、利用できませんのでご注意ください。

【リンクついて】

リンクフリーです。