令和の若者が抱える名前の読み間違い問題とその実態

令和の若者が抱える名前の読み間違い問題

私たちの日常において、相手の名前を間違えることは失礼とされていますが、現代の若者たちの中にはそのことで困惑している人が多いことが明らかになりました。特に、難しい読み方の名前や、複数の読み方を持つ名前が多く存在するため、正確に読まれることが難しいと感じる若者たちが増えているようです。

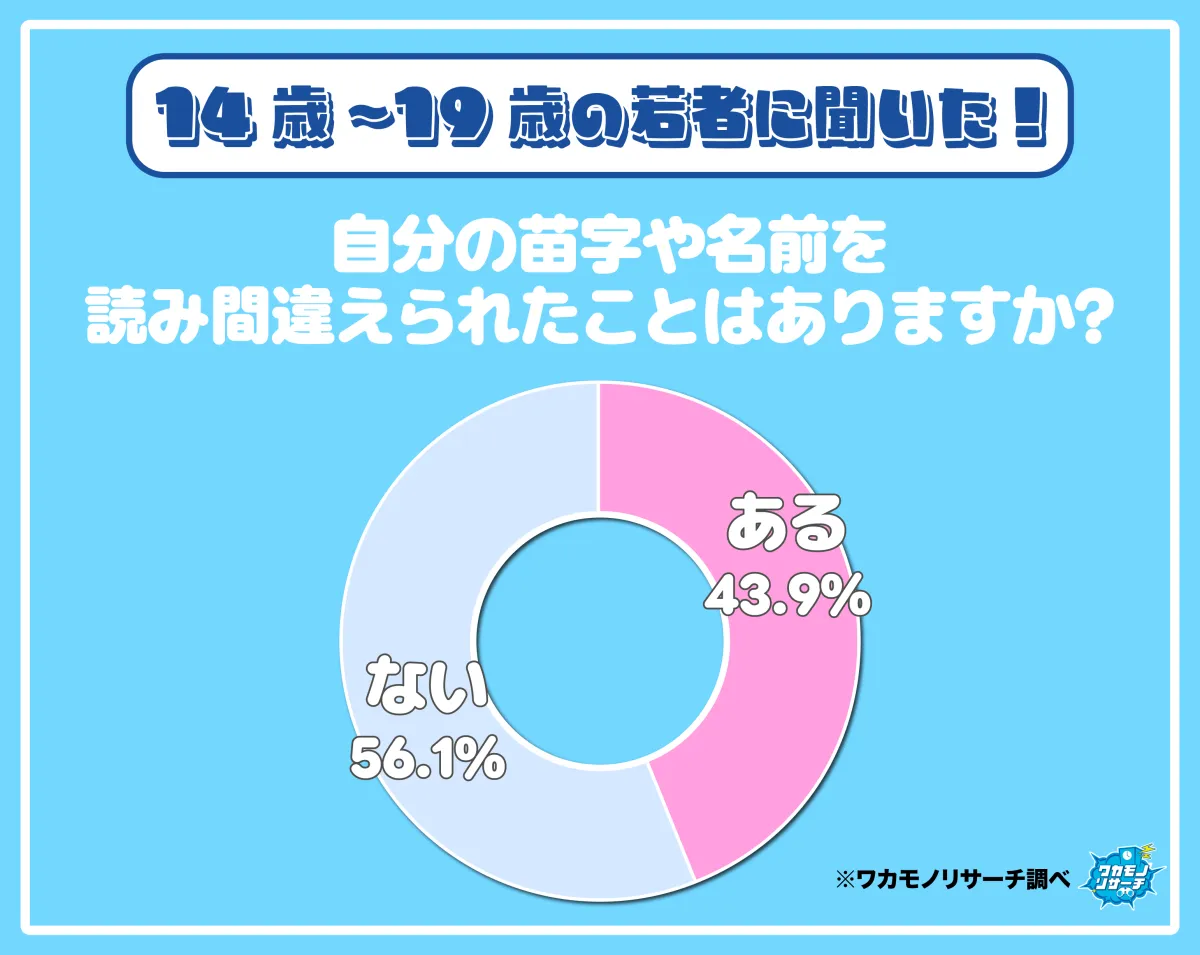

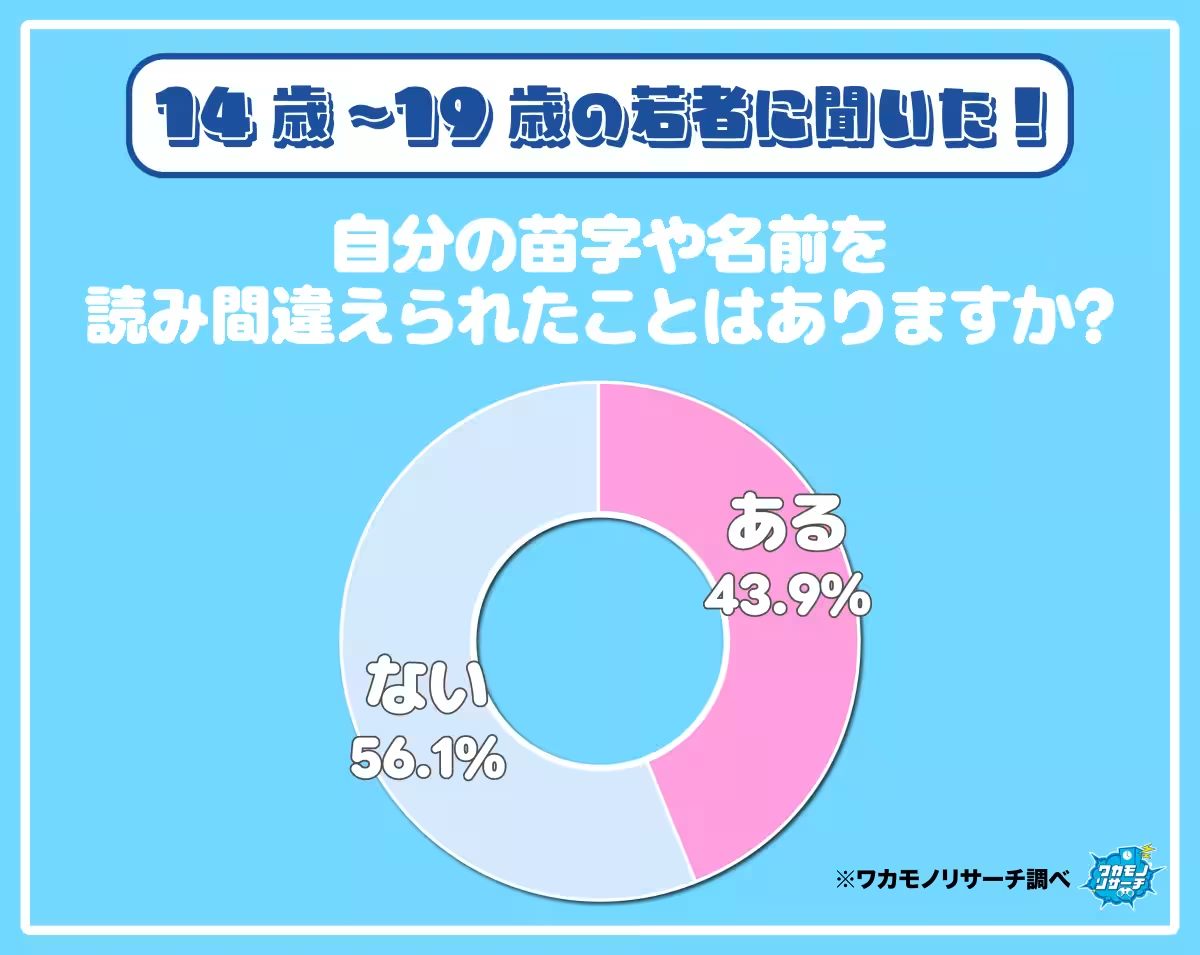

最近、10代の現役高校生を対象にしたマーケティング情報サイト「ワカモノリサーチ」が実施した調査によれば、なんと43.9%もの若者が自分の名前や苗字を読み間違えられた経験があると答えています。名前が多様化している現代において、これは決して少ない数字ではありません。

名前の読み間違い、その理由とは

特に多かったのが、濁点の有り無しに関する読み間違いです。たとえば、「ハマザキ」を「ハマサキ」と、また「ヤマサキ」を「ヤマザキ」と誤読されることも。濁音と清音の使い分けで間違えられるケースが目立ちました。同様に、「オタ」を「オダ」と読み間違えられるといった声も多く寄せられました。このような読み間違いは、意外にも多くの人に共通する経験であるようですね。

また、一般的な名前に関しても、いわゆる「読み間違え問題」が発生しています。「ワタナベ」と「ワタベ」のように、同じ苗字を持つ有名人がいる場合、特に混乱が生じやすいようです。読まれた方たちは、彼らの名前が広く知られているため、間違えられるのも納得せざるを得ません。

実体験に基づくエピソード

ワカモノリサーチでは、日常的に名前を間違えられ困っている若者の体験談も紹介しています。特に目立ったのが、放送作家の「芦澤(あしざわ)」さんの話です。彼は「芹澤(せりざわ)」とよく間違えられるそうで、その状況について「初対面の人ならほぼ半分の確率で間違う」と述べています。彼は仕事のメールにおいても、自分が「芦澤」と呼ばれているのに相手が「芹澤」と書くことに日常的に直面しているとのことです。

「もう自分の中では『芹澤』が当たり前になっている」と語る彼は、読み間違えについて正すこともなくなったと告白します。名前を間違えられたことに慣れてしまった結果、何も感じなくなったというのです。

さらに、病院や役所で名前を呼ばれる際も同様のことが起きるため、彼は小学校時代のエピソードを振り返り、「先生が出席番号の呼び上げの際に『アカイ』『セリザワ』『イトウ』と言われたとき、俺はセリザワと呼ばれる人生なんだと悟った」と苦笑します。彼はその後、自分の実体験を元に「教授レボリューション」という曲をリリースし、そこで「俺は芦澤(あしざわ)だ!」というメッセージを発信しています。

読み間違えがない人たちの声

一方で、調査の中で「自分の名前を読み間違えられたことがない」と回答した56.1%の若者たちは、主に「わかりやすい名前だから」と考えています。特に一般的な苗字や名前であれば、誤読されることは少ないようです。「誰も誤読しようがないように覚えやすい」という意見や、「珍しい苗字だから間違えられない」といった声もあり、まとめると、簡単に読まれる苗字や、逆に独自性の強い珍しい苗字だと間違えられることは少ないのかもしれません。

今後も名前に対する理解や認識が広まれば、こうした読み間違いが減ることを願います。もし興味がある方は、「ワカモノリサーチ」の調査結果を詳しく確認してみてください。その詳細は公式サイトでご覧いただけます。

【調査についての詳細は、こちらをご確認ください】

ワカモノリサーチ

トピックス(その他)

【記事の利用について】

タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。

※画像は、利用できませんのでご注意ください。

【リンクついて】

リンクフリーです。