障害のある若者の学びの場を考える~オンラインセミナーの報告~

障害のある若者の学びの場を考える~オンラインセミナーの報告~

2025年10月4日、ぜんち共済株式会社によるオンラインセミナー『卒業で終わらせない学び~障害のある若者が自分らしく生きる社会へ~』が開催されました。このセミナーでは、特別支援学校を卒業する知的障害のある若者が直面する学びの場の不足について議論されました。

開催の背景

bsp; 特別支援学校を卒業した知的障害者が大学や専門学校に進学する割合は1%を下回っており、彼らが学び続ける機会が限られています。この課題は、長谷川正人氏が設立に携わった福祉型大学の展望を通じて掘り下げられました。長谷川氏は、知的障害者にも学びたいという願望があるにもかかわらず、受け入れられる場がない現状について強い問題意識を持っています。

セミナーの概要

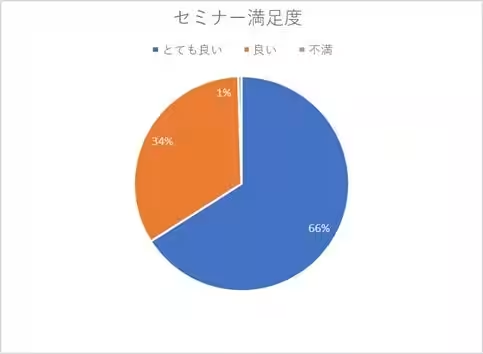

bsp; オンラインセミナーは10時から11時45分まで実施され、780名が参加しました。視聴はYouTubeライブで行われ、その中で長谷川氏からの貴重な講演がありました。彼の経験や見解は、参加者にとって非常にインスピレーショナルなものでした。

福祉型カレッジ設立の経緯

bsp; 長谷川氏は自身の子どもが特別支援学校を卒業した後、知的障害者が受け入れられる高等教育機関が存在しないと気付いたことが、福祉型カレッジ設立のきっかけとなりました。彼は、発達が遅い知的障害者が社会に出る年齢に達することが果たして適切なのか疑問を持ちました。既存の教育機関では無理があると感じた長谷川氏は、自ら動き出し、知的障害者のための大学を作る決心をしました。

社会的課題の現状

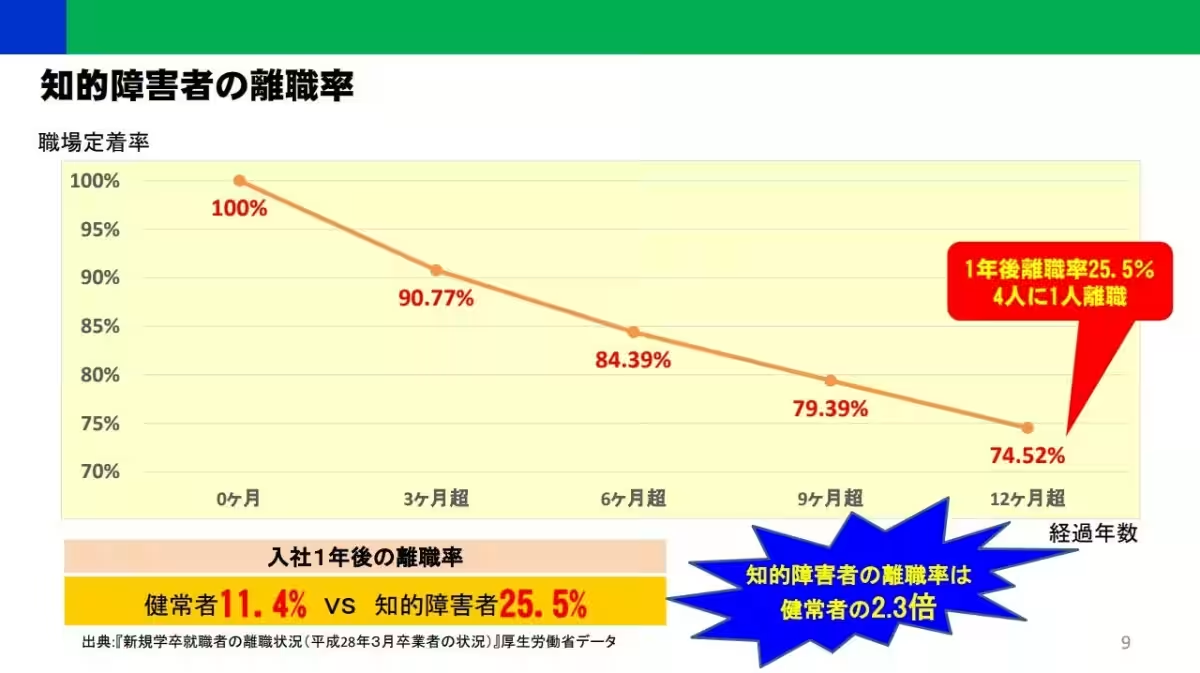

bsp; 知的障害者の就職率は34%であり、就業1年後の離職率は25.5%に達しています。このような現状に対処するため、福祉型カレッジでは就労に向けた学びを提供し、参加者が自立した生活を送れるようサポートしています。長谷川氏は、卒業後の学びが重要であると強調し、特に青年期における学びの意義を訴えました。

海外との比較

bsp; 長谷川氏は、海外の状況を視察した経験も交え、知的障害者が大学進学できる環境の重要性を伝えました。アメリカでは、約1割の大学が知的障害者を受け入れており、これが彼らの就業機会を高める要因となっています。日本でも同様の動きが必要だと述べました。

未来への希望

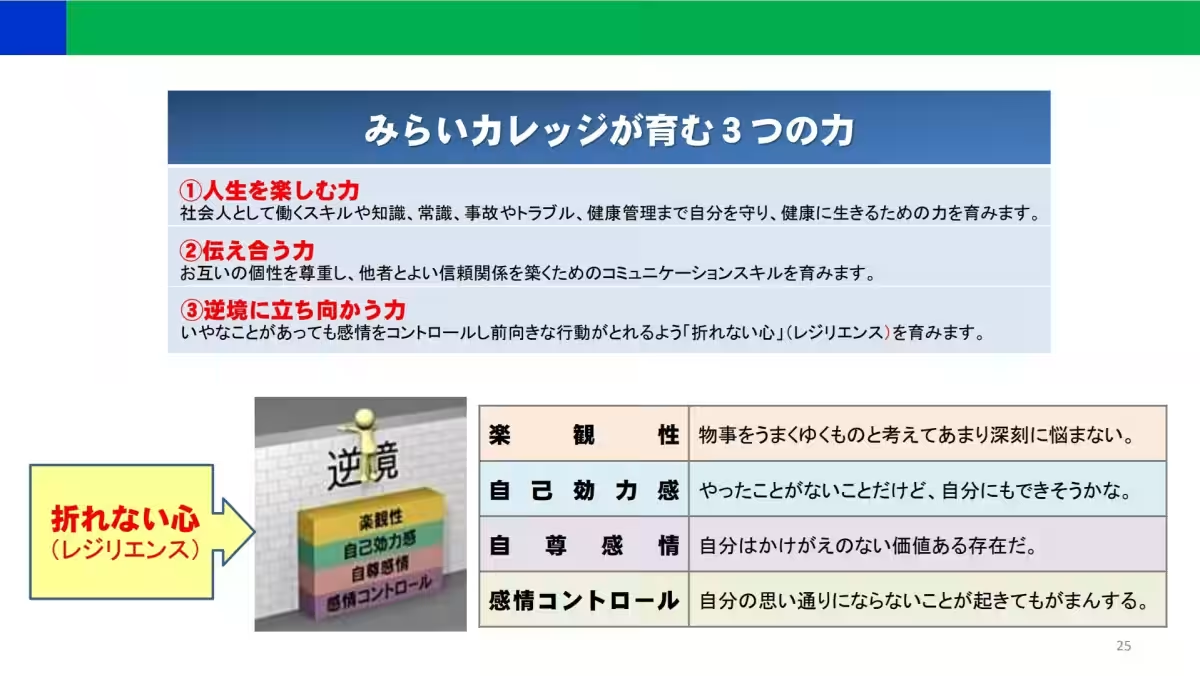

bsp; セミナーの参加者からは、「知的障害者が学び続けられる環境が重要だ」といった意見も寄せられました。重度の知的障害を持つ方々にも学びの機会が必要であるという声は、今後の学びの場の拡充につながるでしょう。長谷川氏の基盤となる福祉型カレッジでは、「人生を楽しむ力」「伝え合う力」「逆境に立ち向かう力」を育み、参加者を社会へ送り出しています。

最後に

bsp; ぜんち共済株式会社は、今後もオンラインセミナーを通じて社会の理解を深めています。誰もが優しい社会を実現するため、引き続きとりくんでいく所存です。参加者の皆様と共に、未来を築くための活動を継続していきたいと思います。

トピックス(その他)

【記事の利用について】

タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。

※画像は、利用できませんのでご注意ください。

【リンクついて】

リンクフリーです。