岡山大学と中森農産が新たなダイズ栽培法に挑む!

岡山大学と中森農産が新たなダイズ栽培法に挑戦

2025年5月13日、岡山大学と埼玉県加須市に本社を構える中森農産株式会社が、ダイズの生産向上に向けた共同研究を開始することが発表されました。この動きは、地球温暖化や農業の大規模化といった現代の課題に対処するための取り組みとなります。

共同研究の目的

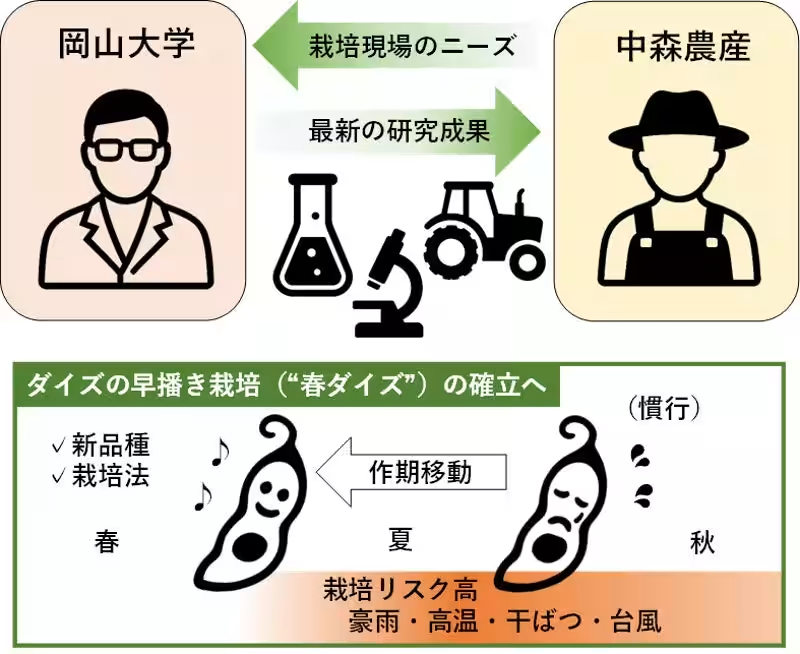

ダイズは栄養価が高く、さまざまな食品に利用される重要な作物ですが、特に日本においては生産が難しい現状があります。干ばつや洪水、病虫害の影響を受けやすく、生産が不安定です。そこで、温暖化の影響を考慮し、効率的な栽培法や新たな品種の開発が必要とされています。

今回、岡山大学の田中佑研究教授率いるチームが、中森農産と直接連携し、現場でのニーズを迅速に吸収し、科学的な技術を現場に活かす新たなモデルケースを構築しようというのがこの共同研究の狙いです。

共同研究がもたらす新たな展望

共同研究により、生産現場における農家のニーズを直に把握し、大学が開発した新しい技術を即座に実証することが可能になります。これにより、温暖化を見据えた適切な栽培時期の調整や、病害虫に強い高産量のダイズ品種の開発が加速すると考えられています。

田中教授は「国内のダイズ生産が厳しい状況にある中で、アカデミアと生産者が密接に連携し、互いの強みを生かすことが重要」とコメント。新たな栽培法の研究が国内の農業を変革するきっかけとなることを期待しています。

ダイズ産業の重要性

ダイズはアジア原産の作物で、いわゆるスーパーフードとして多くの国で利用されています。しかし、国産のダイズ価格は高く、海外からの輸入に依存する傾向が強まっています。これにより、農業の自給自足を促す動きが必要とされているのです。

また、ダイズは豆腐や納豆、味噌など日本の伝統食材にも欠かせないもので、その生産の安定化は地域社会の持続可能性を支える重要な要素となります。

今後の展望

この共同研究は日本の農学研究の新たな進展を示すものであり、岡山大学と中森農産の連携がもたらす成果が期待されています。今後は、研究の進展と共に、さまざまな栽培方法や優れた品種の開発が進むことでしょう。

ダイズ生産の向上は、地域農業の再生や食料自給率の向上にも貢献するため、今後の研究成果に注目が集まります。

参考文献:

トピックス(その他)

【記事の利用について】

タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。

※画像は、利用できませんのでご注意ください。

【リンクついて】

リンクフリーです。