河川プラスチック問題をAIで解決!新技術の実力に迫る。

河川のプラスチック問題をAI技術が救う

近年、海洋プラスチック汚染が深刻な問題として浮上しています。特に、河川はプラスチックが陸から海へ流出する主要な経路であり、その実態を把握することが急務とされています。この流れを受けて、八千代エンジニヤリング株式会社と愛媛大学を含む研究チームは、深層学習を活用した新しい画像解析AIソフトウェアを開発しました。これにより、河川を流れるプラスチックを自動的に検出し、分類・追跡することで精密なモニタリングを実現します。

従来の課題

以前の河川調査では、目視観察に依存していたため、調査には多大な労力がかかる上、洪水などの危険な状況下では継続的な調査が難しいという問題がありました。従来の方法では、限られた地点での短期間の観察にとどまっていたため、全体像を把握することが困難でした。

新技術の概要

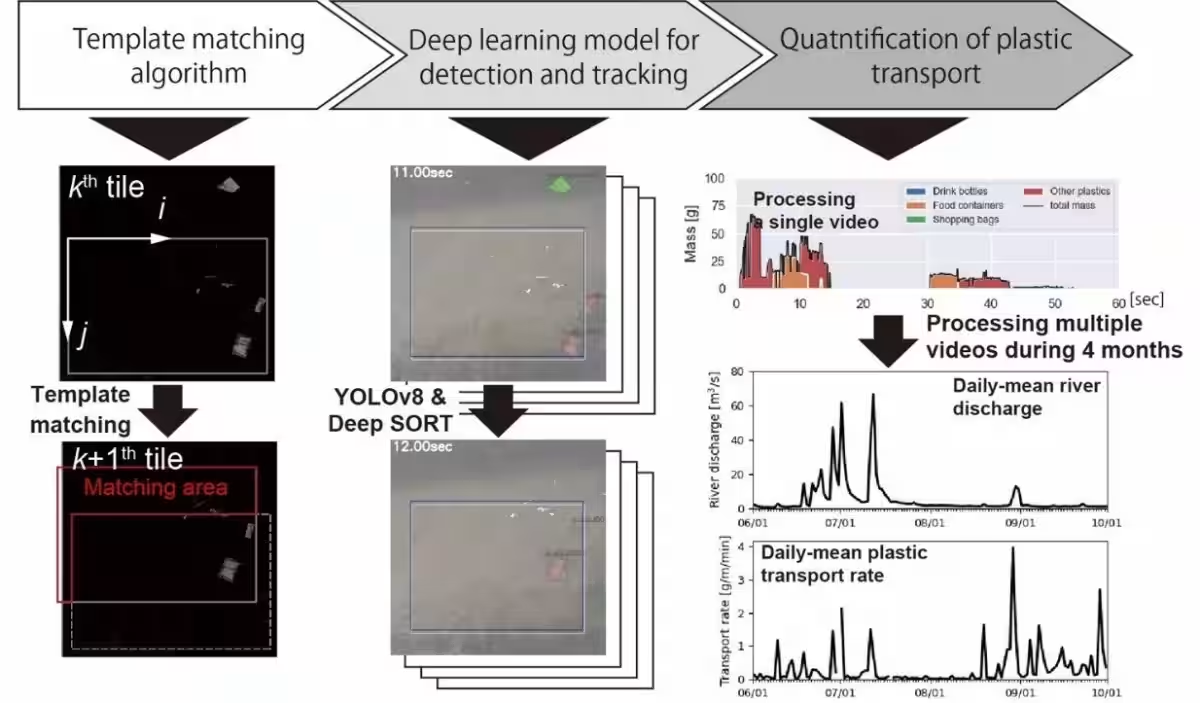

新たに開発されたソフトウェアは、以下の技術を統合すことで、河川浮遊プラスチックの監視を可能にします。

1. テンプレートマッチング技術:動画内から既存のプラスチックの画像を基に、自動で流れているプラスチックを検出します。

2. YOLOv8:物体検出アルゴリズムを用いて、高速かつ高精度にプラスチックを分類します。

3. Deep SORT:物体追跡のアルゴリズムを統合し、同一のプラスチックを時間を追って継続的に追跡します。

これにより、河川の流速を測定しつつ、プラスチックの種類や数量をリアルタイムで算定することが可能となります。

社会実装とその影響

今後は、愛媛大学と共同開発した河川プラスチックモニタリングシステム「PRIMOS」に本ソフトウェアを搭載し、実河川での社会実装を進めていく予定です。この取り組みにより、陸から海へのプラスチック流出量の推定や流域の輸送過程を深く理解することができるようになります。

これにより、科学的根拠に基づいた政策の立案や評価が可能となり、持続可能な社会を作るうえでの重要な基盤となるでしょう。特に、プラスチックの種類を識別できることは、発生源対策やごみ削減施策の効果を直接的に確認するために大きな意味を持ちます。

まとめ

今回の技術開発は、河川から海へのプラスチック流出をモニタリングする新たな手段を提供します。その結果、政策立案において科学的根拠に基づいた議論を進めることができるようになり、環境保護への寄与が期待されます。論文も国際学術誌『Water Research』に掲載され、さらなる注目を集めています。私たちの未来のために、こうした技術が実用化されることを願うばかりです。

トピックス(その他)

【記事の利用について】

タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。

※画像は、利用できませんのでご注意ください。

【リンクついて】

リンクフリーです。