新しい職場環境における『マネハラ』の実態とその対策を考える

新しい職場環境における『マネハラ』の実態とその対策を考える

新年度が始まり、これから飲み会や新しい職場での人間関係が築かれる季節が到来します。そんな中、東京海上日動火災保険株式会社が実施した調査によれば、最近注目を集めている『マネーハラスメント(以下、マネハラ)』に関する実態が浮かび上がってきました。この調査では、20代から50代の社会人1,032名を対象に、職場における人間関係の中での『マネハラ』の認知度や経験について聞かれています。

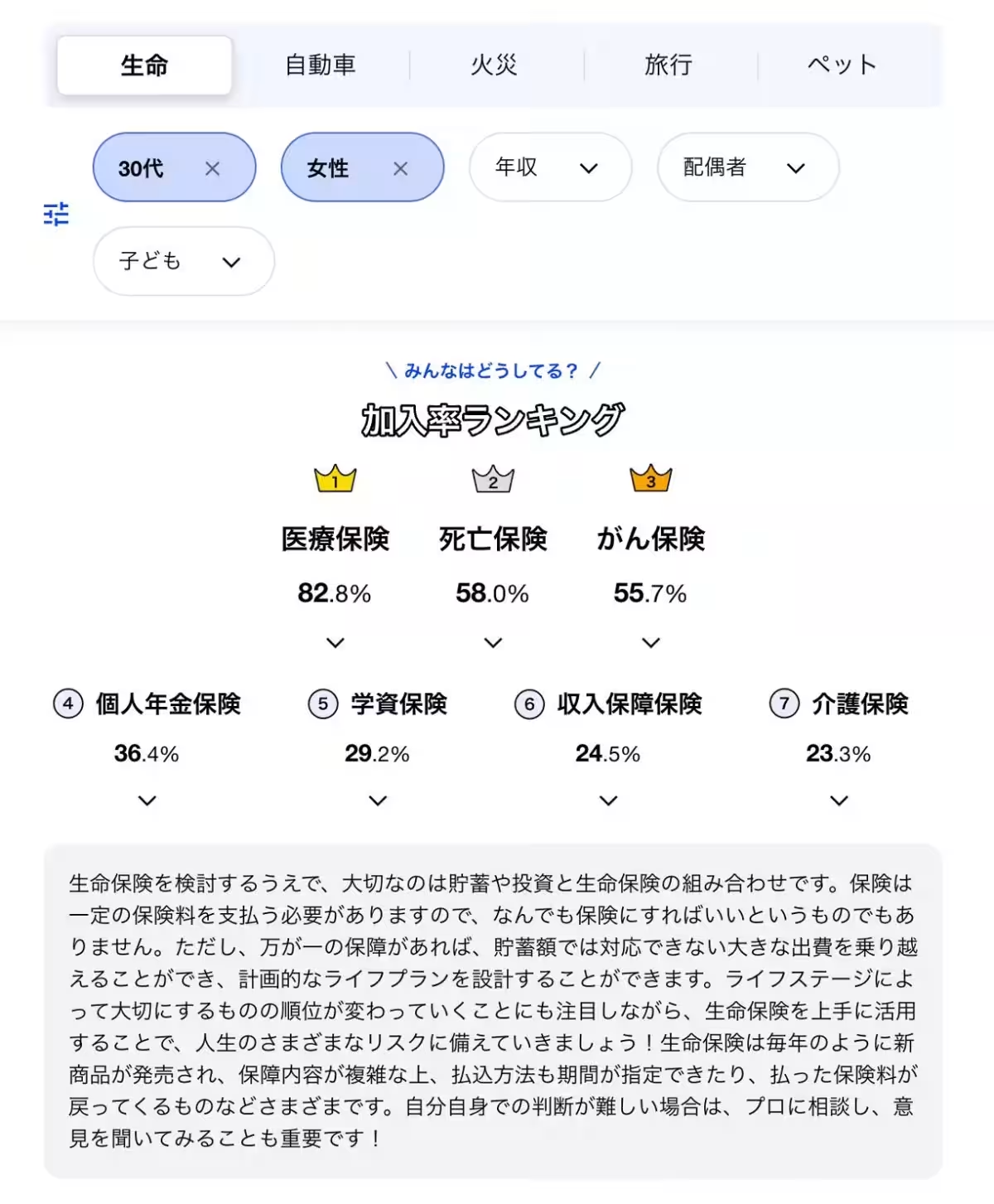

『マネハラ』の認知度

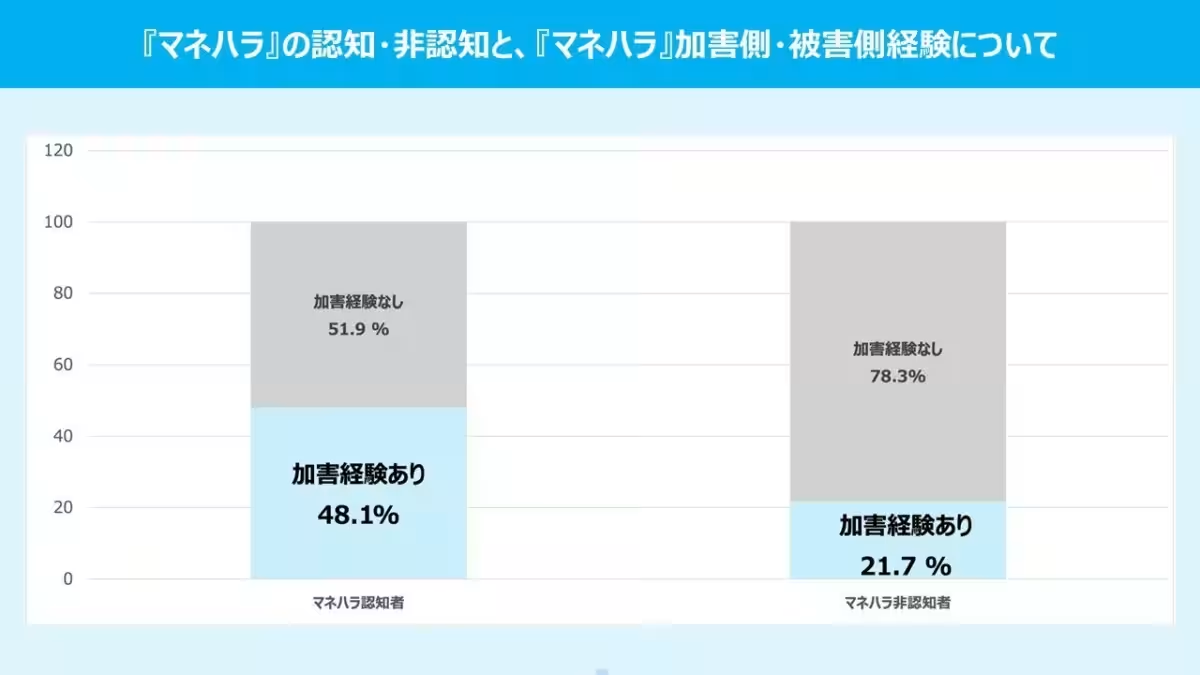

この調査によると、実に74.6%の人が『マネハラ』を「知らない」と回答しており、その認知度の低さが際立っています。特に50代では、その数字が85.7%にも達しています。それにもかかわらず、認知している人の中でなんと48.1%が、意図せず加害者になった経験があると答えています。これは驚くべき数字で、職場の人間関係がいかに複雑かを物語っています。

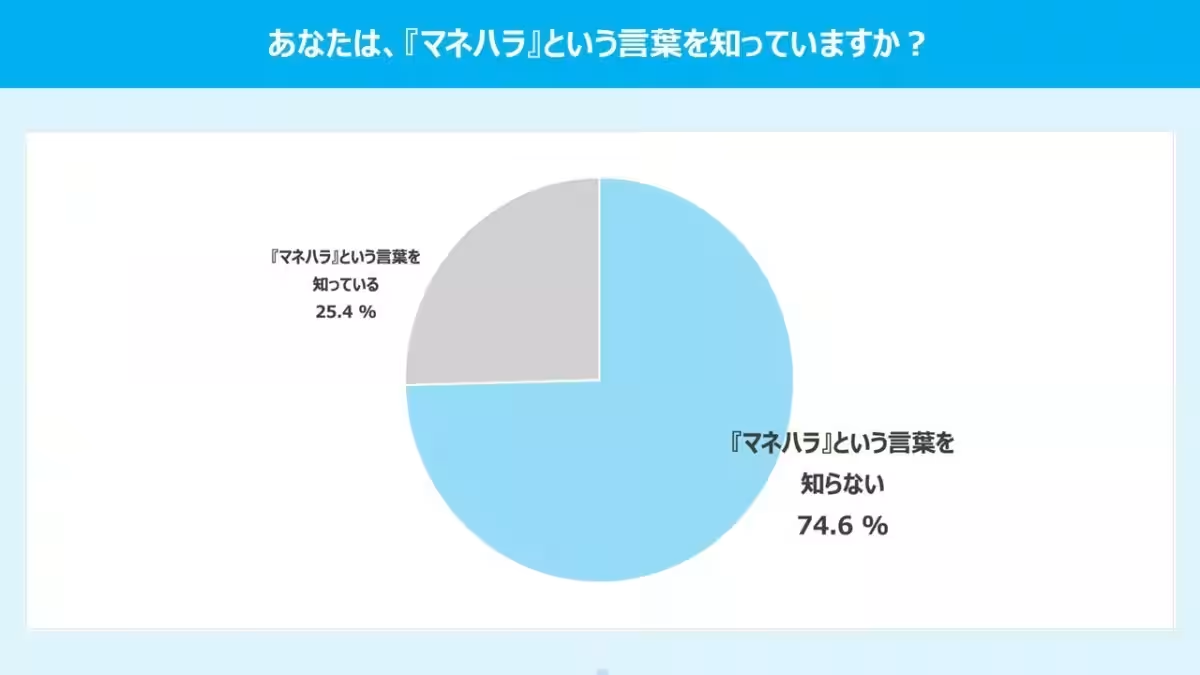

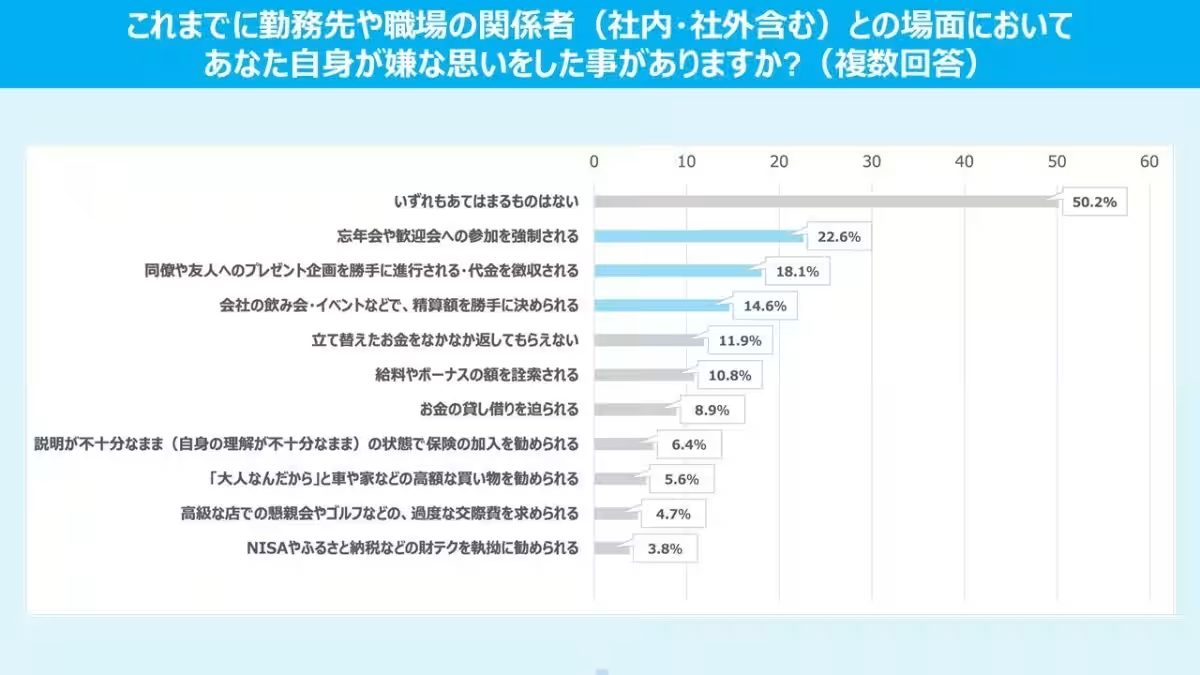

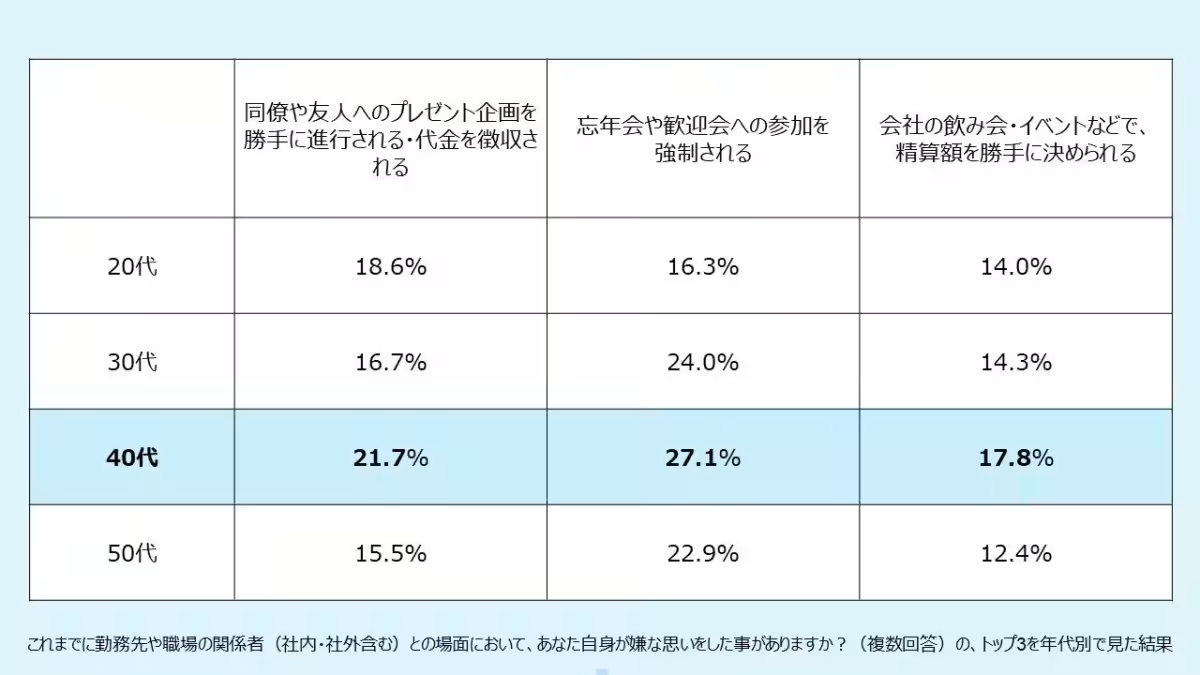

多くの人が『マネハラ』を「お金に関わるハラスメント」と認識している中、特に飲み会の場面での気まずいシーンを経験した人はかなり存在し、その傾向は40代において顕著です。この調査によれば、企業の飲み会や歓迎会において、上司からの奢りの圧力や金銭的負担を強要されることが多く、上司と部下の間での経済的負担が『マネハラ』と見なされる可能性が高いことがわかりました。

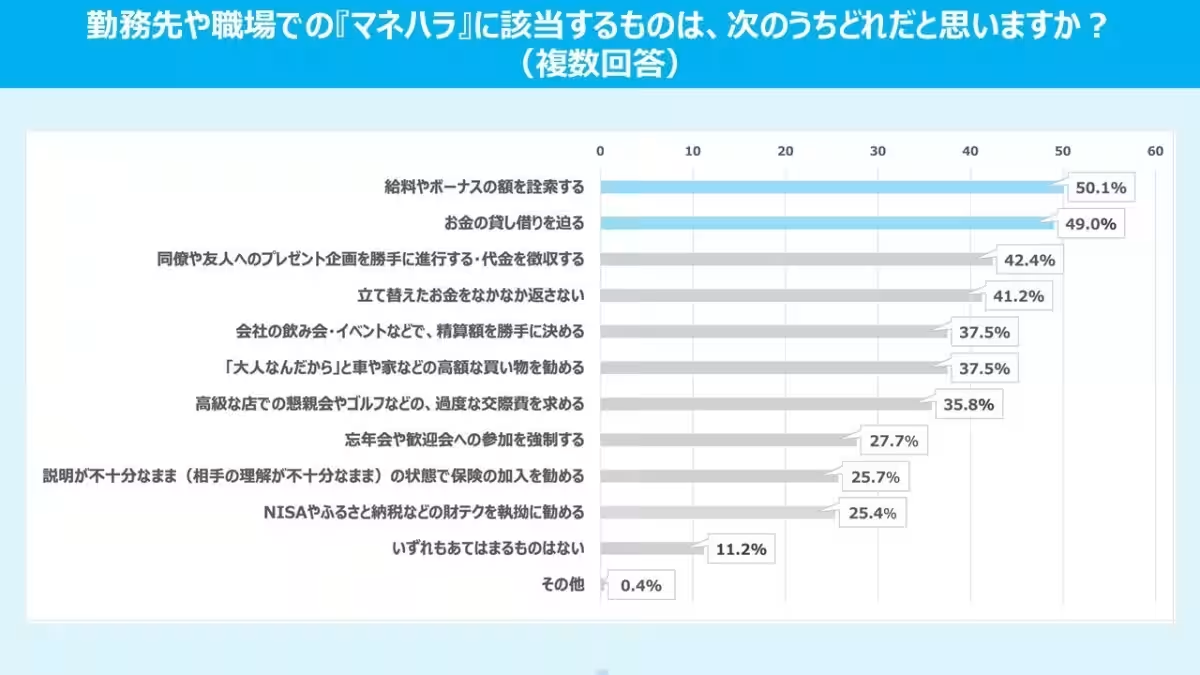

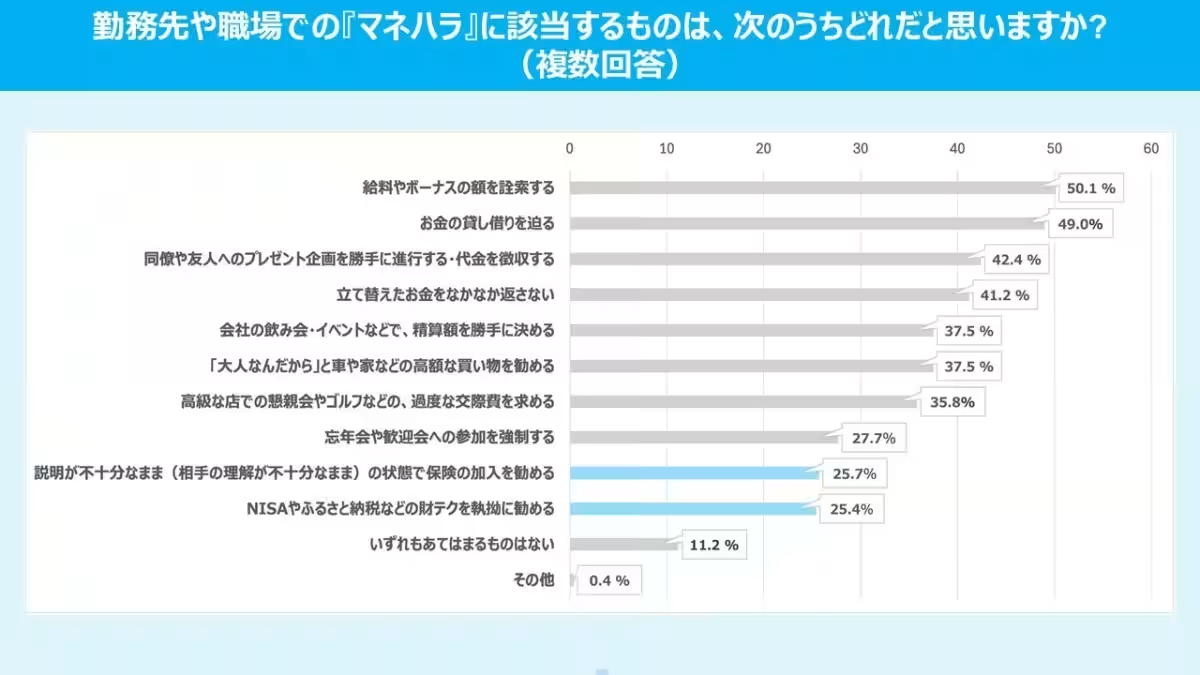

マネハラに該当する行為

さらに具体的な質問に対し、『マネハラ』に該当すると考える行為としては、「給料やボーナスの額を詮索する」(50.1%)や「お金の貸し借りを迫る」(49.0%)が多くの支持を受けています。また、同僚や友人へのプレゼント企画を強制することや、立て替えたお金を返さないといった事例も『マネハラ』に含まれることがあります。

これらの事例から見えるのは、『マネハラ』が意外にも身近な職場の人間関係の中で多様に存在しているということです。特に、多くの人が無意識のうちに加害者となる可能性があるため、注意が必要です。

結果の年代別分析

年代別に見ると、特に40代の人が『マネハラ』の被害を経験している割合が55.0%を超えており、これも注目すべきポイントです。彼らは、上司からの飲み会やイベントへの参加を強制されるだけでなく、金銭的な負担を強いられることが多いため、精神的な負担も大きいことでしょう。ここで重要なのは、そのような状況に置かれたときにどう対処するかということです。職場の暗黙のルールに従わざるを得ない環境は、ストレスの原因となっているのです。

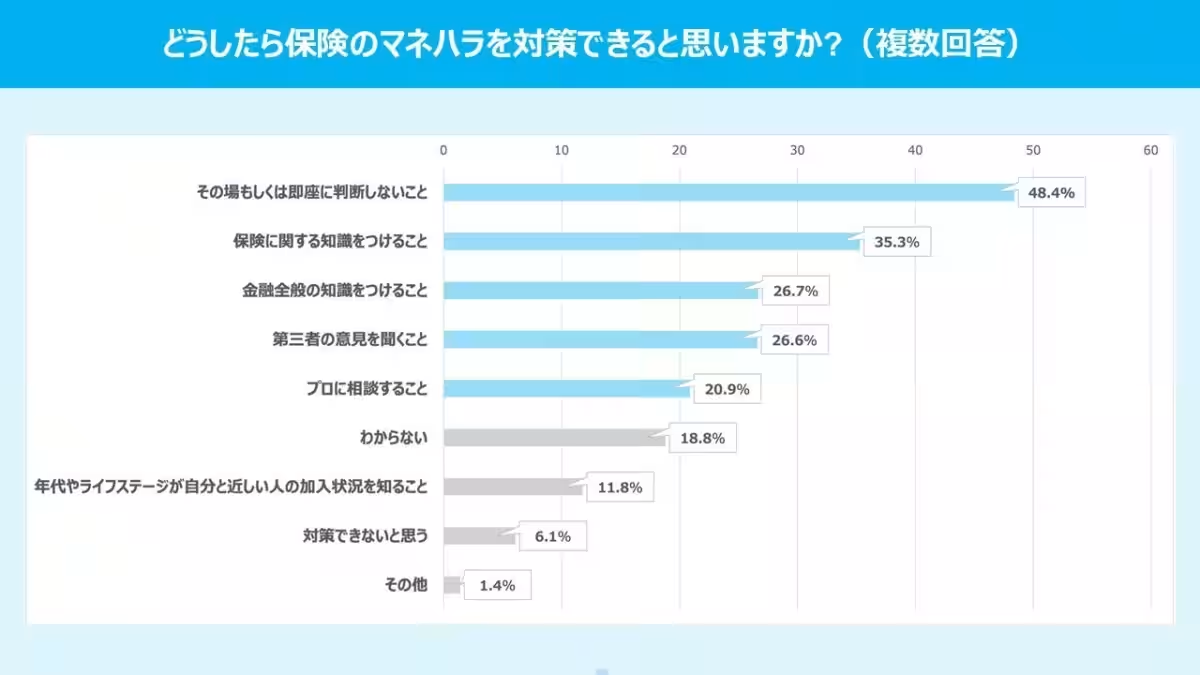

マネハラを防ぐために

では、私たちはどのように『マネハラ』を防ぎ、対処すればよいのでしょうか。調査結果によると、「その場で即決しないこと」(48.4%)と「保険に関する知識を持つこと」(35.3%)が対策として挙げられています。特に新年度の始まりに合わせて、保険の加入や見直しの時期が迫っていますが、その際に注意が必要です。

自分が加入した保険がどういう内容であるのか理解していないと、心の中での不安や同調圧力から『マネハラ』に加担することとなるかもしれません。このような状況を防ぐためには、正しい知識を持ち、周囲の意見に耳を傾けることが重要です。HOKENOを通じて、保険に関する有益な情報を得るという選択肢も価値があります。

まとめ

新年度を迎え、多くの人が新しい環境での人間関係や金銭的負担に直面することが予想されます。『マネーハラスメント』は、今や職場においてごく普通に起こる問題であり、それによって人々は精神的なストレスを抱えることになります。私たちがこの問題に気づき、理解を深めることが、より良い職場環境を作り出す第一歩となるでしょう。今後は、『マネハラ』の認知を高めることが求められています。

トピックス(その他)

【記事の利用について】

タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。

※画像は、利用できませんのでご注意ください。

【リンクついて】

リンクフリーです。