抗菌性と骨形成促進機能を備えた生体材料向けガラスを開発

画期的な生体用ガラスの開発が期待される

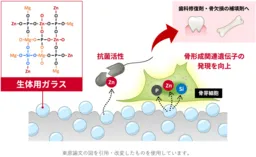

最近、国立研究開発法人産業技術総合研究所の李誠鎬主任研究員を中心とする研究チームは、マルチマテリアル研究部門において抗菌性と骨形成促進機能を兼ね備えた新しい生体材料向けガラスを開発しました。共同研究者には、中部大学の櫻井誠教授、大阪大学の中野貴由教授、名古屋工業大学の春日敏宏名誉教授が名を連ねています。この新しいガラスは、MgO-ZnO-P2O5-SiO2系という特異な組成に基づいており、生体内において骨や組織と結合する生体活性を持つことが特長です。

生体用ガラスが持つ特性

この生体用ガラスは、骨欠損の補填材や歯科修復材料、さらには知覚過敏のケア材料として利用されています。生体用ガラスの一つであるリン酸塩ガラスは、無機イオンを供給することによって細胞機能を活性化しますが、過剰な無機イオンが逆に細胞に悪影響を与える可能性がありました。今回は、その問題を解決するために亜鉛(Zn)の適度な溶出を活用した新技術が用いられています。亜鉛は、骨形成に必須な微量元素であり、抗菌性を示すとして知られていますが、その細胞に対する毒性にも注意が必要です。

新技術による優れた抗菌性と骨形成促進機能

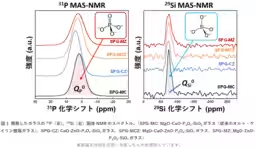

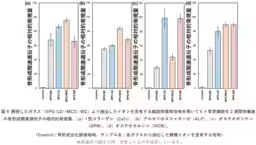

研究チームは、亜鉛をガラスの構成要素として使用し、その溶出量を精密に制御することで抗菌性と骨形成促進を同時に実現しています。従来のリン酸塩ガラスとは異なり、今回の開発品は長い鎖状構造を持たず、特異な網目構造を形成しています。この構造により、体内での亜鉛や他の成分の溶出が適度に保たれるため、細胞への影響を抑えることが可能となっています。

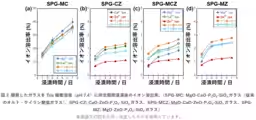

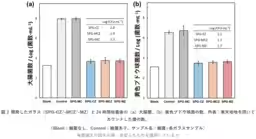

この新たなガラスは、従来のオルト・ケイリン酸塩ガラスが7日間で約40% のイオンを溶出するのに対し、開発したガラスでは溶出率が3%以下に抑えられていることが確認されました。これにより、亜鉛イオンは細胞中に過剰に溶出することなく、むしろ細胞の増殖への悪影響を防ぎ、優れた抗菌作用を実現しています。

骨形成の促進と未来への展望

さらに、研究者たちは骨形成に関連する遺伝子の発現が開発したガラスから溶出するイオンによって促進されることを確認しました。これにより、今後の歯科用材料や組織工学における細胞足場材料の開発にも大きく貢献できると期待されています。

この研究の成果は、2025年9月6日付の『Advanced Healthcare Materials』に掲載され、今後の医療現場での利用が待たれています。

トピックス(グルメ)

【記事の利用について】

タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。

※画像は、利用できませんのでご注意ください。

【リンクついて】

リンクフリーです。