ニューロン移動を仮想的に解明!胎児脳の発達を支える足場の正体

胎児脳におけるニューロンの移動を支える“足場”の仮想的構築

東京都立大学大学院の保前文高教授を中心とした国際共同研究が、胎児の脳におけるニューロン移動を支える放射状の構造、通称“足場”の分布を計算機モデルによって仮想的に解明しました。この研究は、高知大学、東京大学大学院、ウィーン医科大学との共同で進められ、脳の発達過程における新たな理解をもたらします。

ニューロン移動のメカニズム

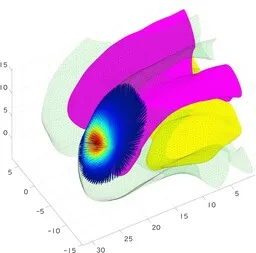

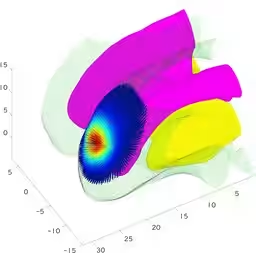

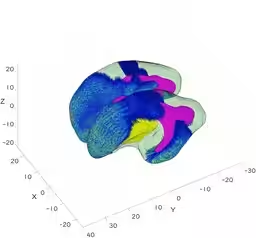

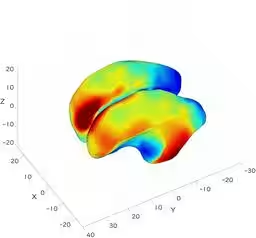

人間の大脳は胎児期に成長し、大脳の複雑な構造が形成される過程です。この発達において重要なのは、神経細胞であるニューロンがどのように移動するかということです。研究チームは、脳室と皮質板の位置関係、およびニューロン生成の空間的な勾配を組み合わせた独自の数理モデルを設計しました。結果、ニューロンは脳全体で均一に分布するわけではなく、特定の領域、特にシルビウス溝周辺で集中的に移動することが示されました。

研究の背景と意義

胎児期の脳は急速に成長し、妊娠中期から後期にかけて、その形態は大きく変化します。この成長に伴い、脳溝や脳回の形成が進むのですが、これらの発達にはニューロンの適切な移動が必要不可欠です。従来の研究では、遺伝子発現や分子シグナルに基づく説明が主流でしたが、本研究では“足場”の幾何学的な配置とニューロン生成の勾配を統合することで、新たに理解が深化しました。

シルビウス溝におけるニューロンの集中

研究の結果、特に重要なのはシルビウス溝周辺のニューロンの集中です。この領域には発達に特有の構造が存在し、脳の機能において重要な役割を果たしていることが明らかになりました。これにより、ニューロンの移動がどのように脳の機能的特性、特に言語や認知に寄与するかを理解するための手がかりが得られました。

研究の詳細

本研究においては、妊娠19~22週に撮影された胎児MRI画像をもとに、全脳スケールでの“足場”の計算が行われました。具体的には、足場の向き、ニューロン供給量、発生の勾配という三つの要素を統合し、実際の脳内でのニューロンの移動経路をモデル化。これにより、特定の領域にどれだけニューロンが流入するかを示す地図が作成されました。

結論と今後への期待

本研究は、脳形成の生物学的な側面を新たな視点から捉えることに成功しました。特に、胎児期における脳の構造形成や機能発達に関する理解を深めるための重要な基盤を提供しています。今後、この枠組みをもとに、発達における異常を理解するための臨床応用が期待されます。さらには、言語や認知機能の脳基盤の更なる理解が進むことでしょう。本研究の成果は、2025年に「Cerebral Cortex」に掲載される予定です。

トピックス(その他)

【記事の利用について】

タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。

※画像は、利用できませんのでご注意ください。

【リンクついて】

リンクフリーです。