東京の大学と企業が連携、革新的な二酸化炭素回収技術を開発へ

各国が注目する新技術の実現へ

最近、東京都立大学を中心に、革新的な二酸化炭素回収システムの開発が進められています。このプロジェクトは、東京を拠点とした産学連携の研究グループにより、2030年に向けた持続可能な資源循環社会の実現に貢献することを目指しています。具体的には、内閣府のムーンショット型研究開発事業に採択されたもので、今後5年間で数々の新技術を確立していく予定です。

プロジェクトの背景と目的

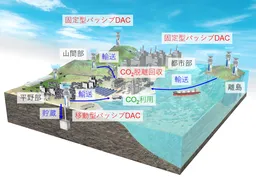

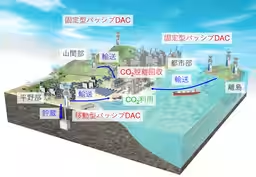

地球温暖化の主要な原因の一つとされる二酸化炭素の回収は、持続可能な未来に向けて避けて通れない課題です。このプロジェクトでは、特に新たに開発されるパッシブDAC(Direct Air Capture)技術に焦点を当てています。従来のDAC技術は送風エネルギーを必要とし、コストや環境負荷の面で課題がありましたが、今回の研究は自然な風を利用する方法でその壁を打破しようとしています。

パッシブDACシステムの設計

プロジェクトの中で開発される3つの技術は、以下のようになります。

1. 固定型パッシブDACシステム

このシステムは全方向から風を集める技術を用いたもので、アミンの相分離現象を活用して迅速に二酸化炭素を捕捉します。これにより、エネルギー消費を格段に削減することができ、固定された固体カルバミン酸としての二酸化炭素の収集と貯蔵が可能になります。

2. 移動型パッシブDACシステム

トラックや船舶の走行風を利用し、無動力での二酸化炭素の吸収を目指します。これにより、エネルギー効率が大幅に向上し、幅広い用途での適応が期待されます。

3. マイクロ波によるCO2脱離回収システム

固体カルバミン酸をマイクロ波で加熱し、CO2を脱離回収します。脱離した二酸化炭素を再利用するためのアミン吸収剤も再生します。

このプロジェクトが成功すれば、2029年までに年間約1.2トンの二酸化炭素を空気から効率的に回収し、エネルギー消費量を4.5GJ/tCO2以下に抑えることを目指しています。

環境への影響と未来展望

目標の一つは、将来的に回収した二酸化炭素を有益な炭化水素や化成品に変換し、2050年までに総計1.5億トンの二酸化炭素を回収することです。このような取り組みが実現すれば、カーボンネガティブな社会を支える基盤が整うことでしょう。

新たな技術が生まれる過程は、私たちの未来を問う重要なテーマとなります。本プロジェクトの成功を心待ちにしつつ、持続可能な社会に向けての一歩を共に踏み出しましょう。

まとめ

持続可能な社会実現に向け、東京を拠点とする研究グループが進化し続ける技術開発を通じ、未来の地球環境に寄与することが期待されています。今後の進展に目が離せません。公式ウェブサイトや関連資料を通じて、このプロジェクトの動向をぜひチェックしてみてください。

トピックス(その他)

【記事の利用について】

タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。

※画像は、利用できませんのでご注意ください。

【リンクついて】

リンクフリーです。