新たなハイドレート構造発見!水分子の可能性を広げる研究

新たなハイドレート構造発見!水分子の可能性を広げる研究

近年、国立研究開発法人産業技術総合研究所(産総研)による画期的な研究が発表されました。この研究では、水分子と「チアン」を含む六員環化合物が、二つの異なるハイドレート結晶を形成することが発見されたのです。これにより、今まで考えられてきたハイドレートの結晶構造に関する理解が大きく進展しました。

研究の背景と重要性

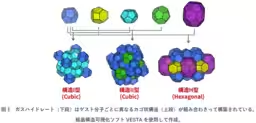

地球上の水は、生命維持やさまざまな産業活動に不可欠な資源です。水の特異な性質は、水分子同士が水素結合によって結びつくことで生み出されます。この水素結合の影響により水はカゴ状の構造を形成し、メタンや二酸化炭素(CO2)などのガス分子を内部に取り込んで結晶化することができます。このように形成された包接化合物は「ハイドレート」と呼ばれ、エネルギー資源の貯蔵や環境保全の観点から注目されています。

従来、ハイドレートの結晶構造は包接されるゲスト分子の大きさと形状に依存すると理解されていました。しかし、今回の研究は、同一のゲスト分子からでも複数の結晶構造が形成され得ることを示しました。これにより、ハイドレートが持つ構造の自由度が広がったのです。

研究の進展

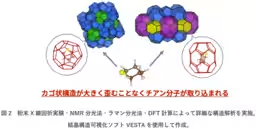

本研究は、産総研の神裕介研究グループ長や竹谷敏上級主任研究員によるものであり、北海道国立大学機構の木田真人准教授との共同研究によって実施されました。彼らは「チアン」が水分子とともに二つの異なるハイドレート結晶(構造II型および構造H型)を形成することを初めて明らかにしました。この発見は、ハイドレートの結晶構造に関する従来の常識を覆すものであり、特に水分子の利用がCO2の貯蔵や分離に向けた新たな機能性材料の設計に貢献する可能性があることを示唆しています。

新たなエネルギー材料への期待

本研究の成果は、ハイドレート結晶構造の理解を深めるだけでなく、環境に優しい素材を基にした新たな機能性材料設計にも繋がります。これにより、水分子を活用したエネルギーの効率的な貯蔵やCO2の分離技術がさらに進化する可能性があります。今後は、これらの結晶構造の起源や形成メカニズムを分子レベルで解明することが期待され、環境に優しいエネルギー材料の開発に向けた重要なステップとなるでしょう。

この記事では、農業、エネルギー、環境保全の分野における水の役割、また水分子が持つ可能性についても触れていきます。今後の研究の進展に注目し、水分子の新たな利用法がどのように進化していくのか、一緒に見守っていきましょう。

トピックス(その他)

【記事の利用について】

タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。

※画像は、利用できませんのでご注意ください。

【リンクついて】

リンクフリーです。