光で電子の性質を変える、新たな非相反相互作用の発見

光の力で新たに拓かれる物質科学の世界

最近、東京科学大学、岡山大学、そして京都大学の研究者たちが、光を利用して噴出し出す電子の性質を操作する革新的な理論を提案しました。この成果は、通常の物質が従うはずの作用反作用の法則を破り、全く新しい非相反相互作用を生み出す可能性を示唆しています。これは、私たちが知っている物質の新たな利用方法や特性評価に劇的な影響を与えることが期待されています。

研究の背景

物質は通常、熱平衡の状態にあり、作用反作用の法則に従い全ての物体が力を加え合うという基本的な物理法則に従います。しかし、外部からエネルギーを与えることで、非平衡の状態に移行することで、これまでとは異なる振る舞いをする可能性があるのです。特に、アクティブマターと呼ばれる生命系の運動においては、個体間の相互作用が非相反になる事例が存在します。この研究では、その観点から固体へ応用することを目的としています。

提案された理論と実験的応用

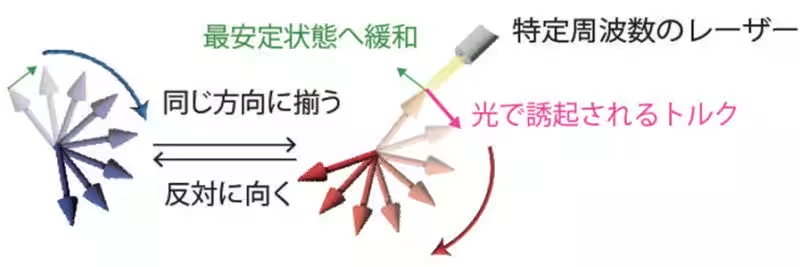

花井亮准教授を中心とした研究チームは、電子の「出口」を光照射によって人工的に作り出すことで、特定の電子が外に抜けやすくなる条件を設計しました。このような条件を満たすことで、磁性金属の二層間に非相反相互作用が生じ、片方の層が同じ方向に磁化しようとする一方で、もう一方の層が逆方向に向かうというダイナミックな「追いかけっこ」の状態を誘起できるといいます。

具体的には、光の強さや周波数を調整することで、回転の速度や状態を自由にコントロールできる可能性があるため、発振周波数を入力するレーザー強度で変えることのできる新しい周波数変調機へと応用できるでしょう。

ノーベル賞候補としての期待

この研究は2025年9月18日、国際的な学術誌『Nature Communications』に発表され、注目を集めています。今後、このテクノロジーが実用化されれば、新たな材料科学や量子コンピューティング、さらには医学や環境科学にまで幅広い影響を与える可能性が期待されます。

読者としても、この新しい発見がどのように物質科学を変えていくのか、その進展から目が離せません。技術が進むことで異なる分野での応用が進めば、私たちの日常生活にどんな変化が訪れるでしょうか。その答えを探る旅が始まったばかりです。

研究チームの紹介

研究をリードした花井准教授は物性理論、非平衡多体系の専門家であり、岡山大学の大槻准教授、京都大学の田財助教と共に挑戦を続けています。彼らの研究成果は、未来の科学の可能性を広げる重要なステップとなることでしょう。

今後の研究や新しい発見が待たれます。光の力を利用した新たな電子物質の世界に、ご期待ください。

トピックス(その他)

【記事の利用について】

タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。

※画像は、利用できませんのでご注意ください。

【リンクついて】

リンクフリーです。