未来を見据えた「こども見守り活動の日」の制定とその意義

未来を見据えた「こども見守り活動の日」の制定とその意義

こくみん共済 coop(全国労働者共済生活協同組合連合会)は、「7才の交通安全プロジェクト」を2019年から実施しており、その活動の一環として新たに4月4日を「こども見守り活動の日」と制定しました。これにより、地域社会が一体となって子どもたちを見守り、交通事故を未然に防ぐための意識向上に寄与することを目的としています。

「7才の交通安全プロジェクト」の背景

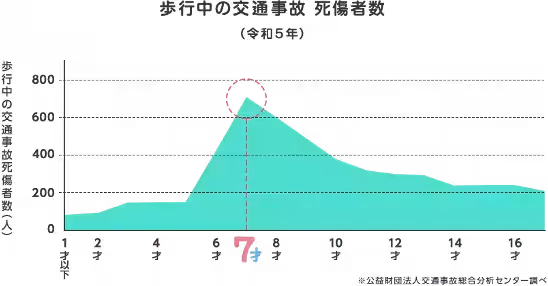

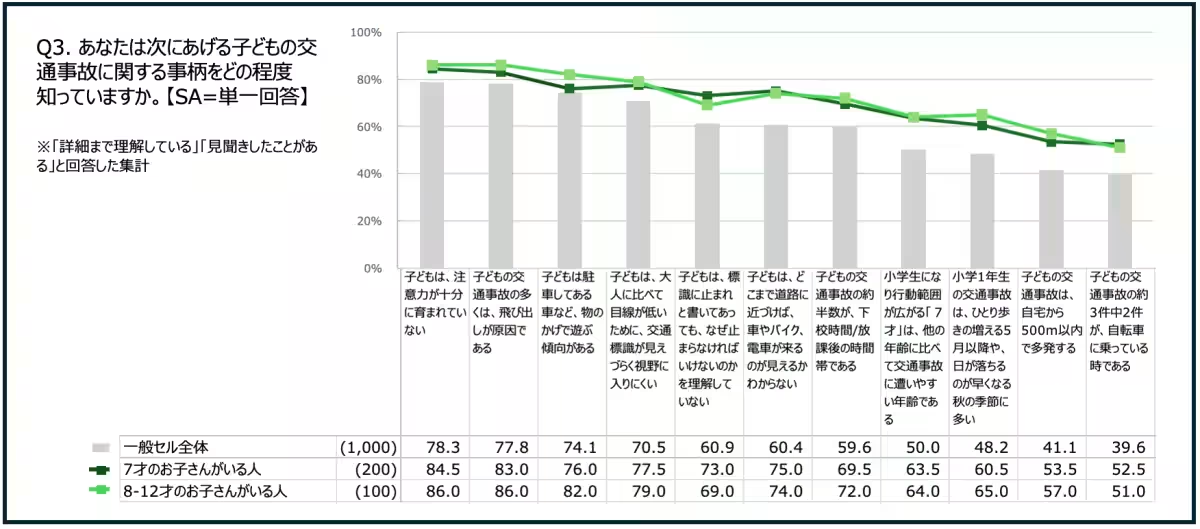

近年の統計によれば、7歳の子どもたち、つまり小学校に入学する年代は、交通事故のリスクが特に高いことが明らかになっています。大人よりも視野が狭く、注意力も未発達な子どもたちにとって、学校への通学路は多くの危険が潜んでいるため、特に注意が必要です。実際、公益財団法人交通事故総合分析センターは、小学校入学後に交通事故が増加することを指摘しています。

このプロジェクトでは、全国の小学校や児童館に約155万本の横断旗が寄贈されており、地域特性に合わせた「交通安全ハザードマップ」も制作されています。金沢大学との共同研究も進められており、子どもたちの行動や目線に基づく分析が行われています。

実態調査の結果

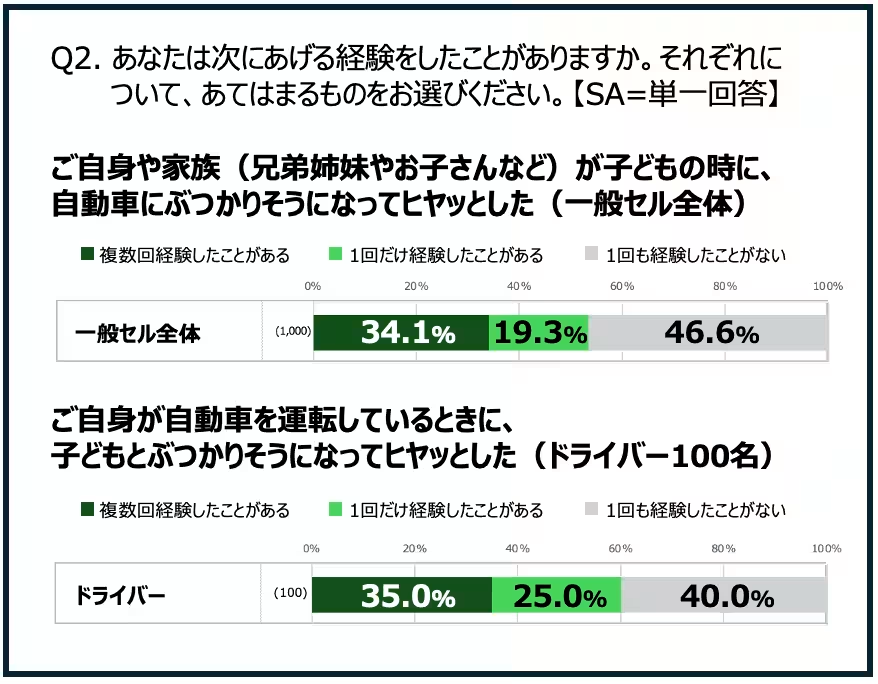

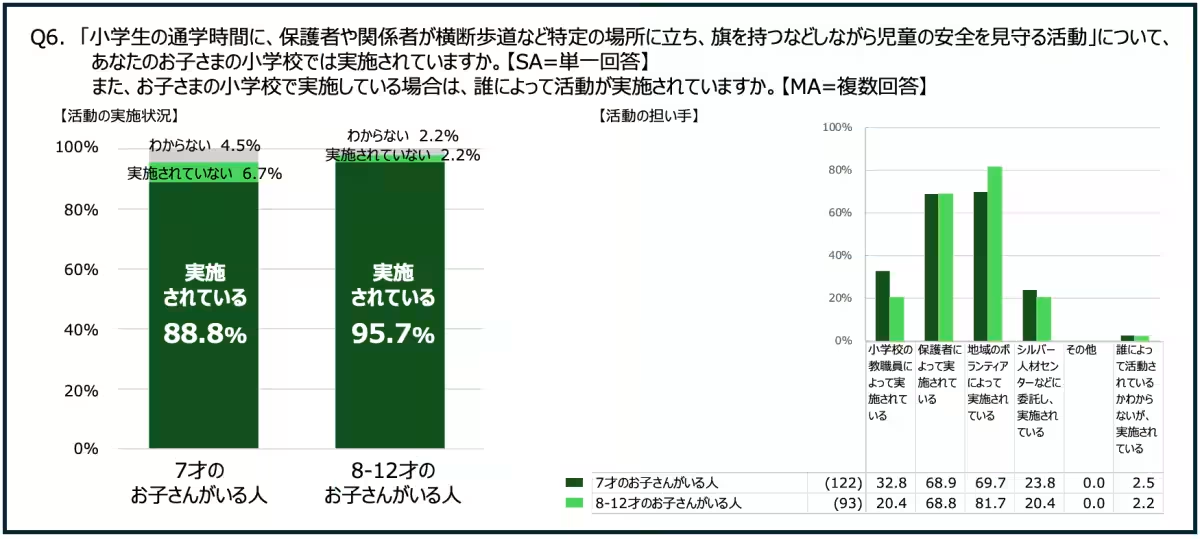

今年度は、全国1,500名の大人を対象に「子どもと交通安全にまつわる実態・意識の調査」が実施されました。この調査からは、以下のような興味深い結果が得られました。

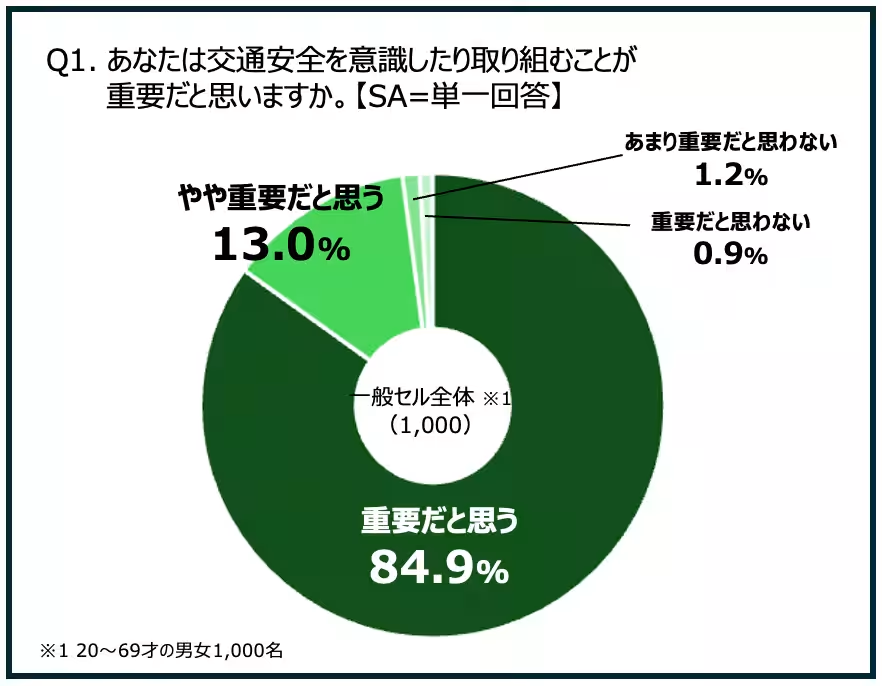

- - 交通安全の重要性に対する意識:92.9%が「交通安全は重要」と回答。

- - 見守り活動への期待:82.5%が「こども見守り活動を続けて欲しい」と希望。

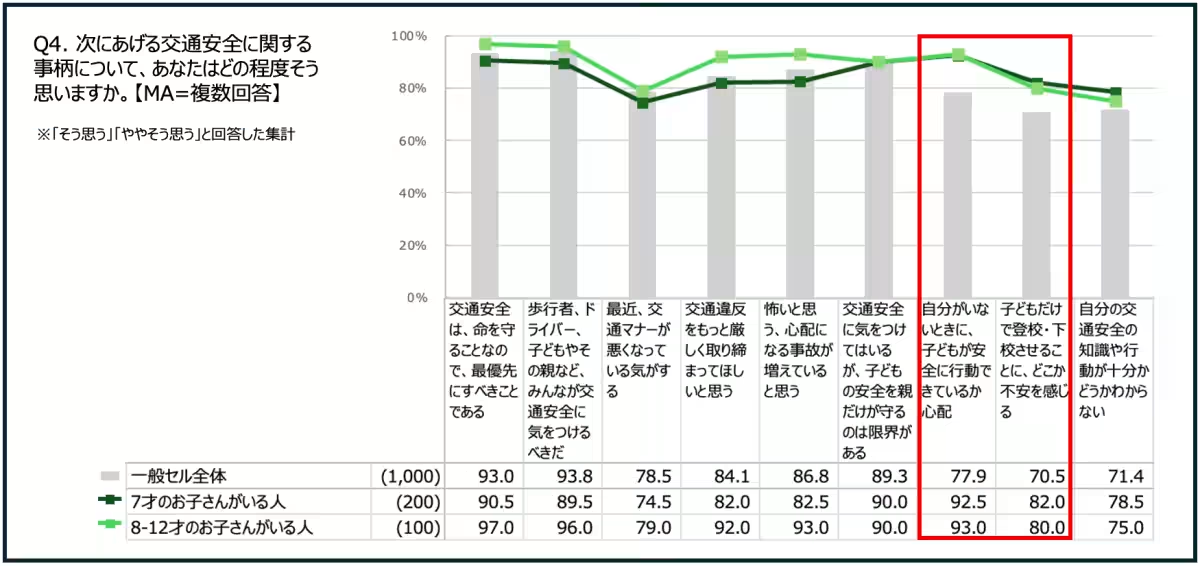

調査によれば、親の約90%が「自分がいないときに、子どもが安全に行動できているか不安」と感じており、見守り活動の必要性が高まっています。

親の見守り活動に対する意識

また、自己回答式の質問では、多くの親が「子どもだけで通学させることに不安を抱いている」との結果が出ました。日々の付き添いによる教育や注意喚起は重要ですが、地域社会全体で子どもたちを見守る風土が求められています。

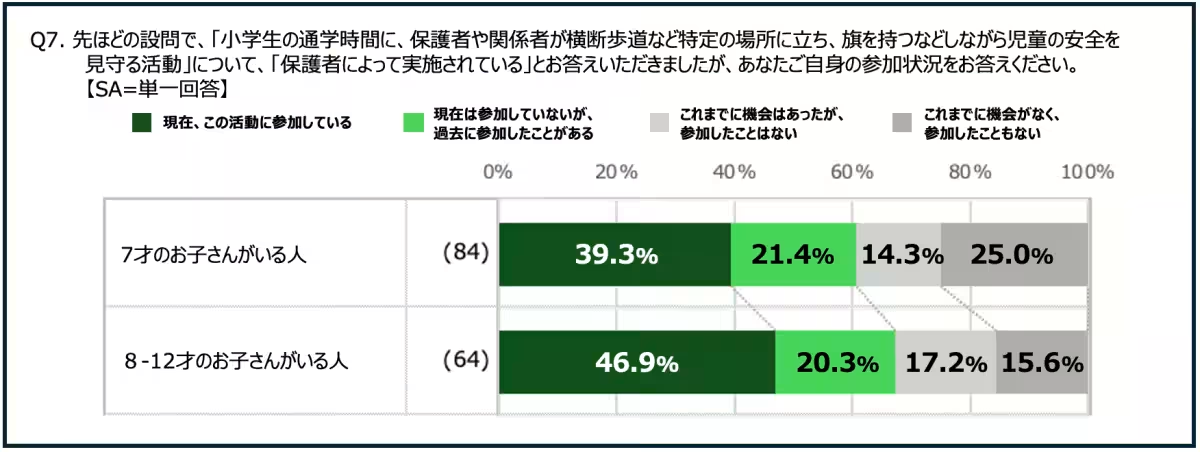

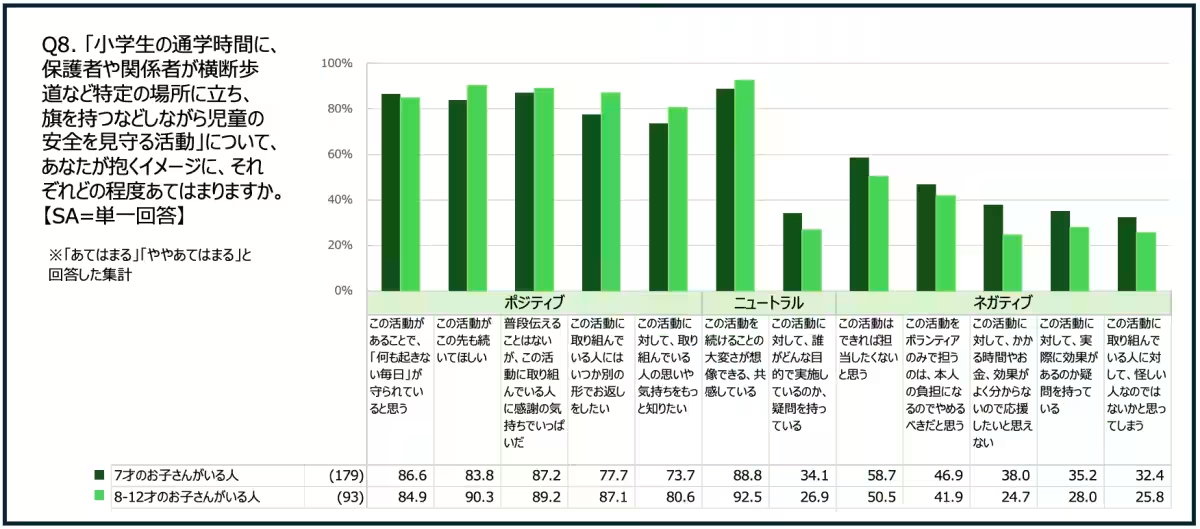

保護者や地域のボランティアによる見守り活動が多く行われており、その活動が続けられることを願う声が寄せられています。「見守りの旗当番」に参加し、地域の子どもたちの安全を守ることが大切な役割を果たしているのです。

こども見守り活動の日を通じた取り組み

新設された「こども見守り活動の日」は、地域全体で子どもたちの交通安全を守る意識を高めるための重要なきっかけです。この日は、地域住民と学校、交通関係者が協力し、子どもたちの安全を確保するための講習や活動が計画されます。

未来を担う子どもたちが安心して成長できる社会を実現するために、私たち一人ひとりが交通安全の意識を持ち、見守りの活動に参加することが求められています。教育だけでなく、地域コミュニティ全体での支援が重要です。

2025年度の取り組み

今年度の「7才の交通安全プロジェクト」では、さらなる普及活動を目指し、さまざまなイベントや啓発活動を行う予定です。4月4日の「こども見守り活動の日」を皮切りに、交通安全に関する情報発信や教育支援を強化し、地域の絆を深めながら子どもたちを守る取り組みを進めていきます。

まとめ

今後も、こくみん共済 coop は「7才の交通安全プロジェクト」を通じて、子どもたちの安全を確保し、地域全体で見守る文化を育てていきます。これからも、「こども見守り活動の日」が多くの方に認知され、参加されることを期待しています。

トピックス(その他)

【記事の利用について】

タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。

※画像は、利用できませんのでご注意ください。

【リンクついて】

リンクフリーです。