次世代冷却技術に希望の光:新たな磁気熱量効果の発見

次世代冷却技術に希望の光:新たな磁気熱量効果の発見

こんにちは、東京エリア担当の記者です。今回は、東京理科大学の研究チームが開発した新しい冷却技術についてお伝えします。彼らの革新的な方法は、環境に優しい冷却システムの発展を目指しており、特に磁気熱量効果において画期的な成果を上げています。

研究の概要

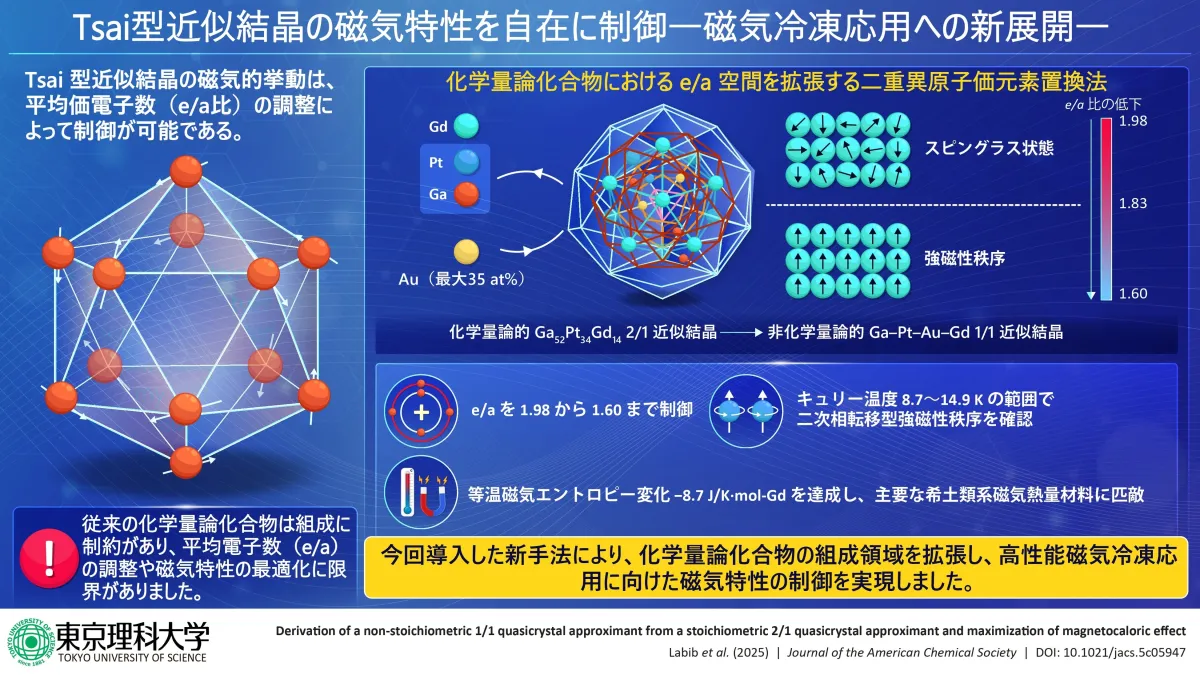

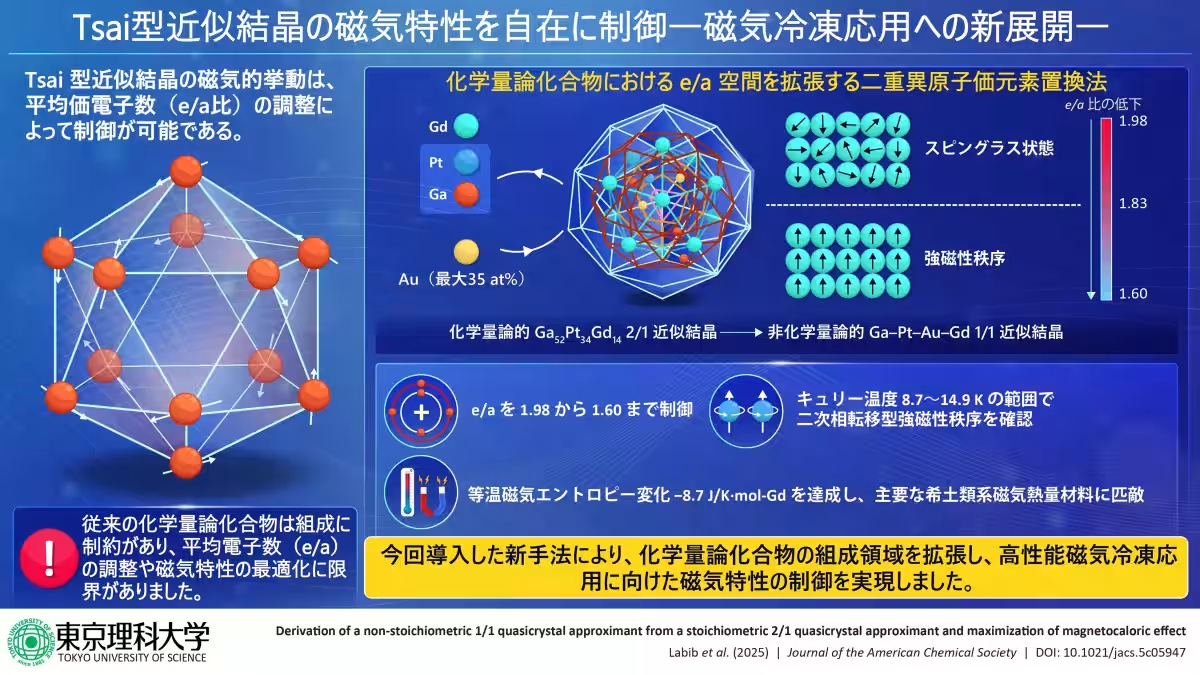

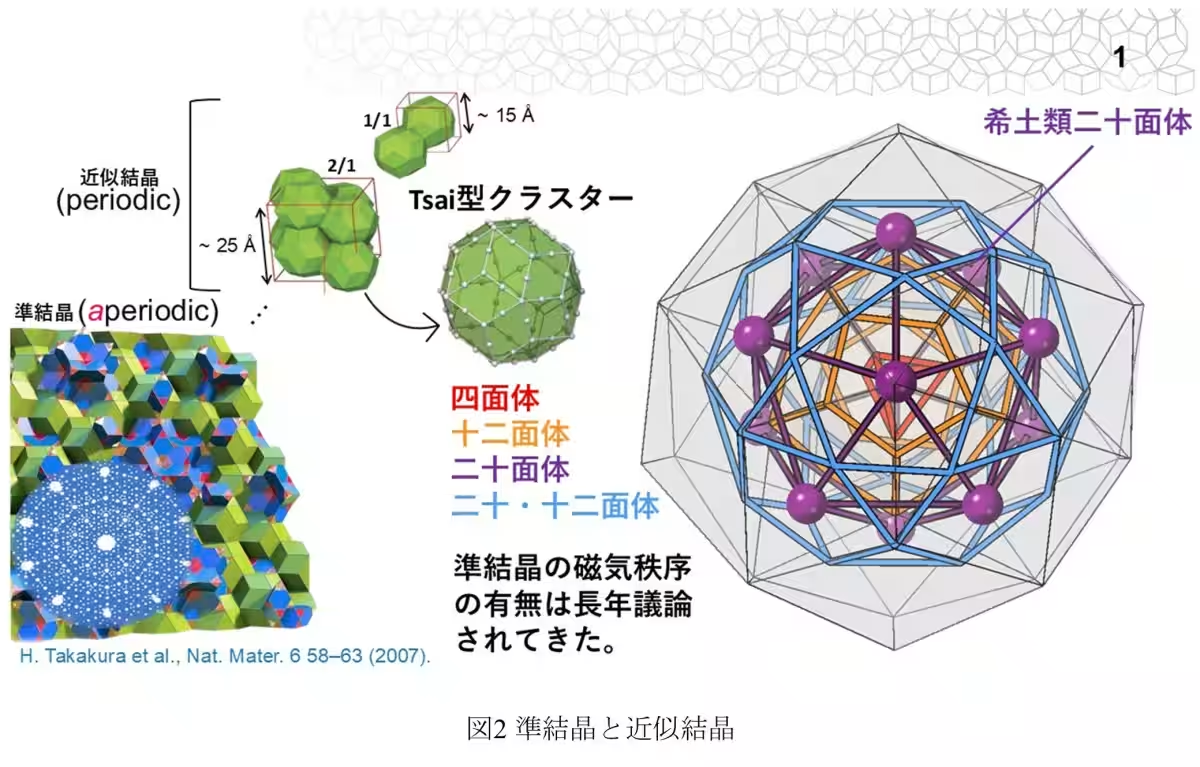

東京理科大学の先進工学部マテリアル創成工学科に所属するFarid Labib研究員と田村隆治教授らのグループは、二重異原子価元素置換という新手法を用いました。この方法により、ガリウム(Ga)と白金(Pt)から金(Au)を用いた四元系Ga-Au-Pt-Gd 1/1近似結晶を合成することに成功しました。

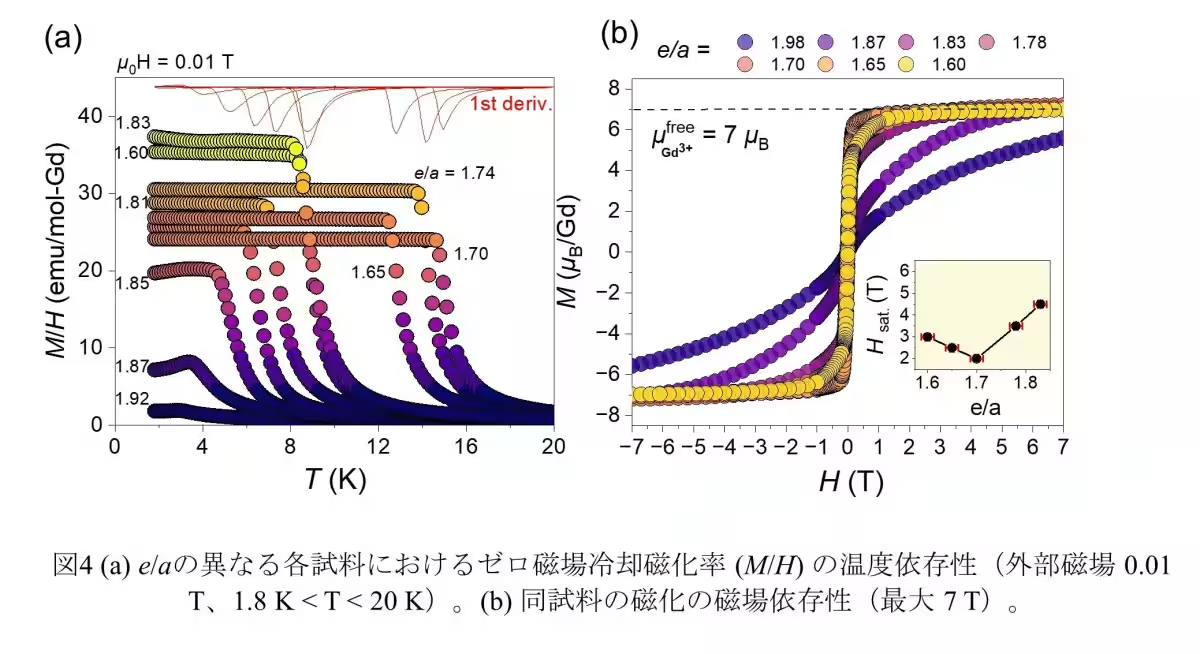

この研究の重要な点は、平均価電子数(e/a)を1.92から1.60の範囲で系統的に制御できるようになったことです。この特性により、特定の条件下で非常に優れた磁気熱量効果が得られました。特にe/a=1.83では、5Tの磁場下で等温磁気エントロピー変化(ΔSM)が-8.7 J/K mol-Gdという非常に高い値を示し、これまでに発表された近似結晶材料の中で最高の数値となりました。

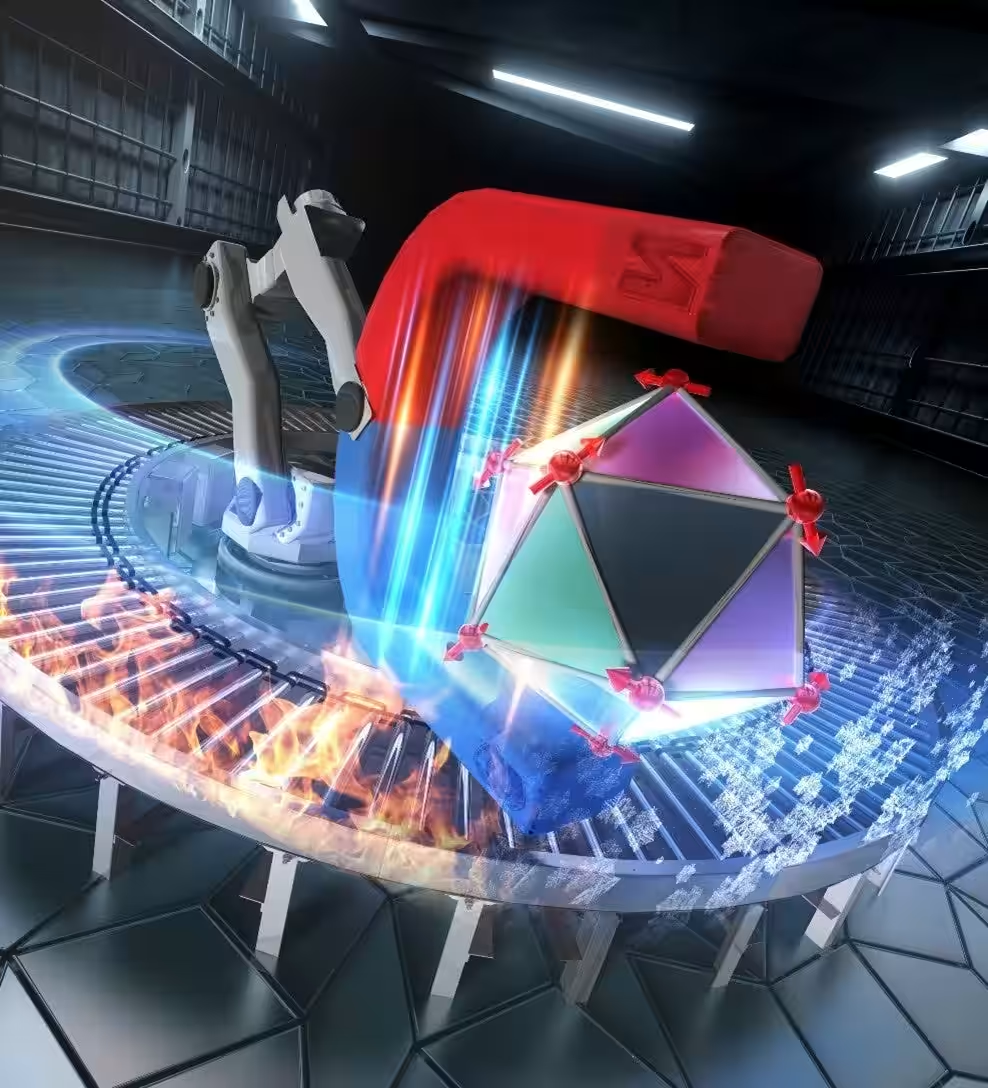

環境に優しい冷却技術への道

この新たに開発された材料は、8.7Kから14.9Kの低温域での冷却システムに適しており、極低温の断熱冷却装置や液体ヘリウム温度(-269℃)以下のサブケルビン領域での応用が期待されます。冷却において、従来の方法に対する革新を実現する可能性があります。

磁気熱量効果の数値的な向上について

研究によると、研究チームはさまざまな組成のTsai型Ga-Au-Pt-Gd 1/1近似結晶を合成し、これらの材料は同様の結晶構造を持ちながら、特定のe/aで劇的に磁気特性が変化すると報告しています。具体的には、e/aの調整により、スピングラス状態から強磁性状態へと転移することも観察されました。

ここで注目すべきは、e/a=1.83において成し遂げられた等温磁気エントロピー変化の向上です。5T磁場下でのこの変化は非常に優れた冷却性能を示し、従来にはなかった特異な磁気特性を引き出すことに成功しました。

まとめ

本研究は、従来の化学的制約を克服し、環境に優しい次世代の冷却技術としての発展に貢献することでしょう。東京理科大学の田村教授はこの成果を「低温における磁気冷却材料の候補として、特に希少資源である液体ヘリウムの代替材料として活用できる可能性がある」と語っています。今後、これらの研究成果がどのように実用化されるのか、目が離せません。

トピックス(その他)

【記事の利用について】

タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。

※画像は、利用できませんのでご注意ください。

【リンクついて】

リンクフリーです。