デジタルギフト「デジコ」が引き出す企業の福利厚生の新時代とは

デジタルギフト「デジコ」が企業の福利厚生の未来を拓く

近年、企業の福利厚生に対する期待が高まる中で、デジタルギフトサービス「デジコ」を運営する株式会社DIGITALIOが行った調査が注目を集めています。この調査は2025年1月20日から22日の間に、福利厚生を担当する300名の企業関係者を対象に実施されました。その目的は、福利厚生制度の現状、課題、そしてデジタルギフトの導入の可能性を探ることでした。

調査背景

福利厚生担当者は、従業員の満足度向上や企業理念との整合性を図りながら、限られた予算内での運用を強いられるなど、多くの課題に直面しています。また、従業員一人ひとりのニーズが多様化する中、従来の福利厚生の枠組みでは対応しきれない側面があり、その運用負担が増加しているのが現実です。

デジコはこのような背景から、調査を通じて企業の現状を理解し、それに対する解決策を提供することを目指しています。具体的には、福利厚生制度の運用現状や、デジタルギフトの導入状況、そこから得られるメリットについて深堀りしました。

調査結果の概要

調査の結果、以下の点が明らかになりました:

- - 企業の福利厚生制度は大企業でも少人数体制が一般的で、効率化が求められています。

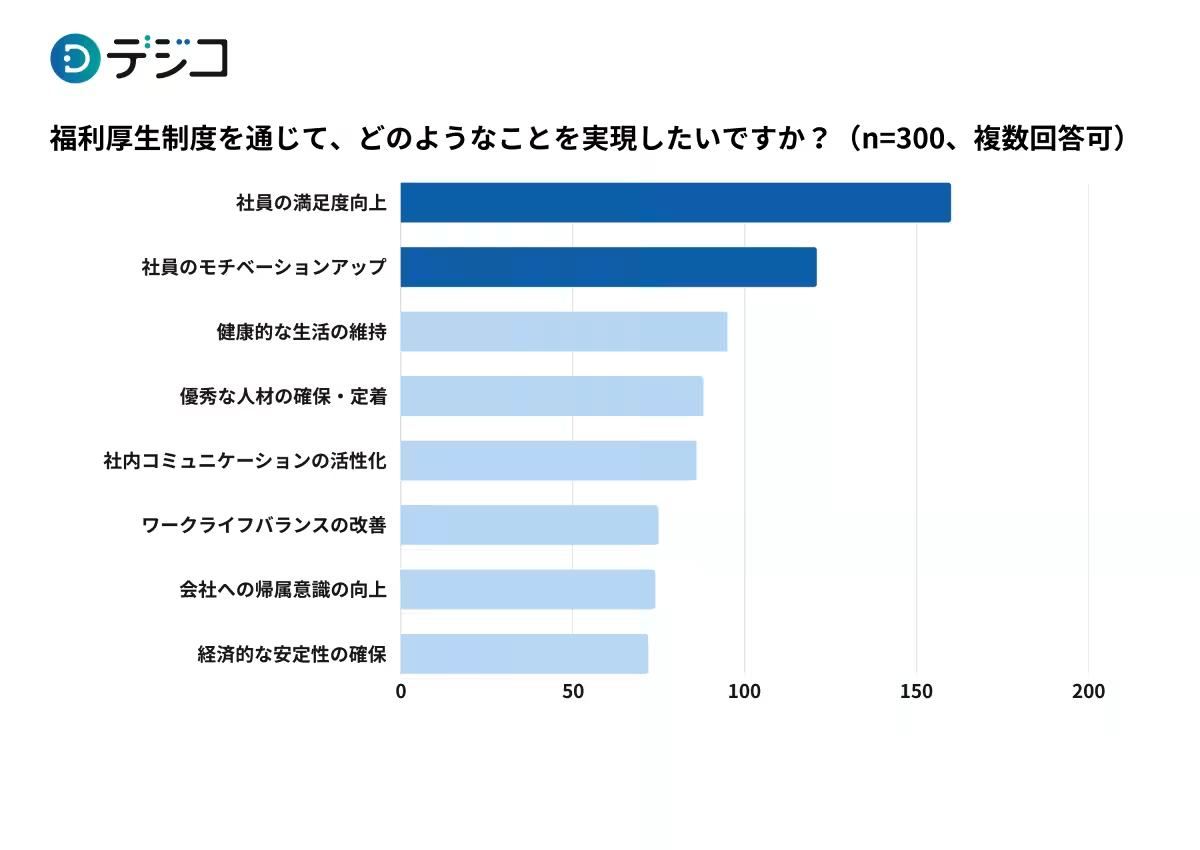

- - 多くの企業が「社員の満足度向上」や「社員のモチベーションアップ」を実現したいと考えています。

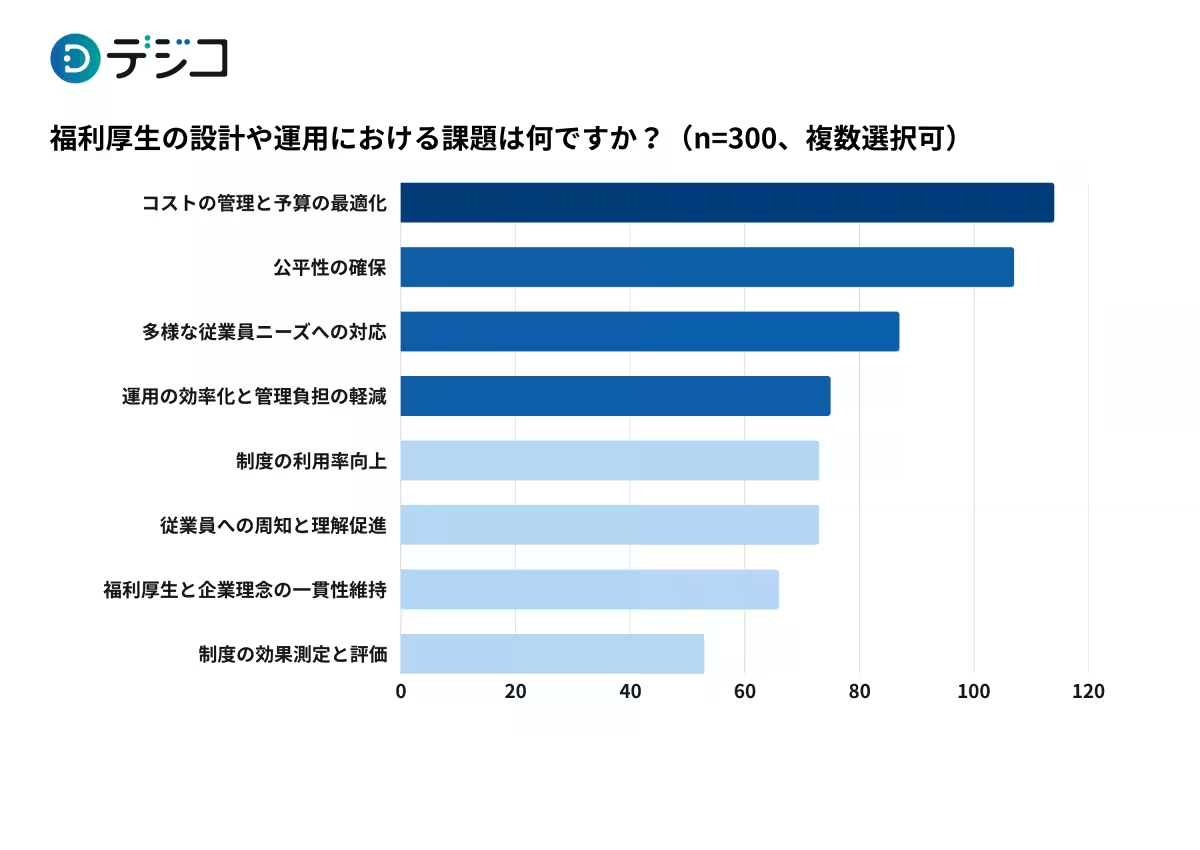

- - 課題としては「コスト管理」「公平性の確保」「多様なニーズへの対応」「運用効率化」が挙げられています。

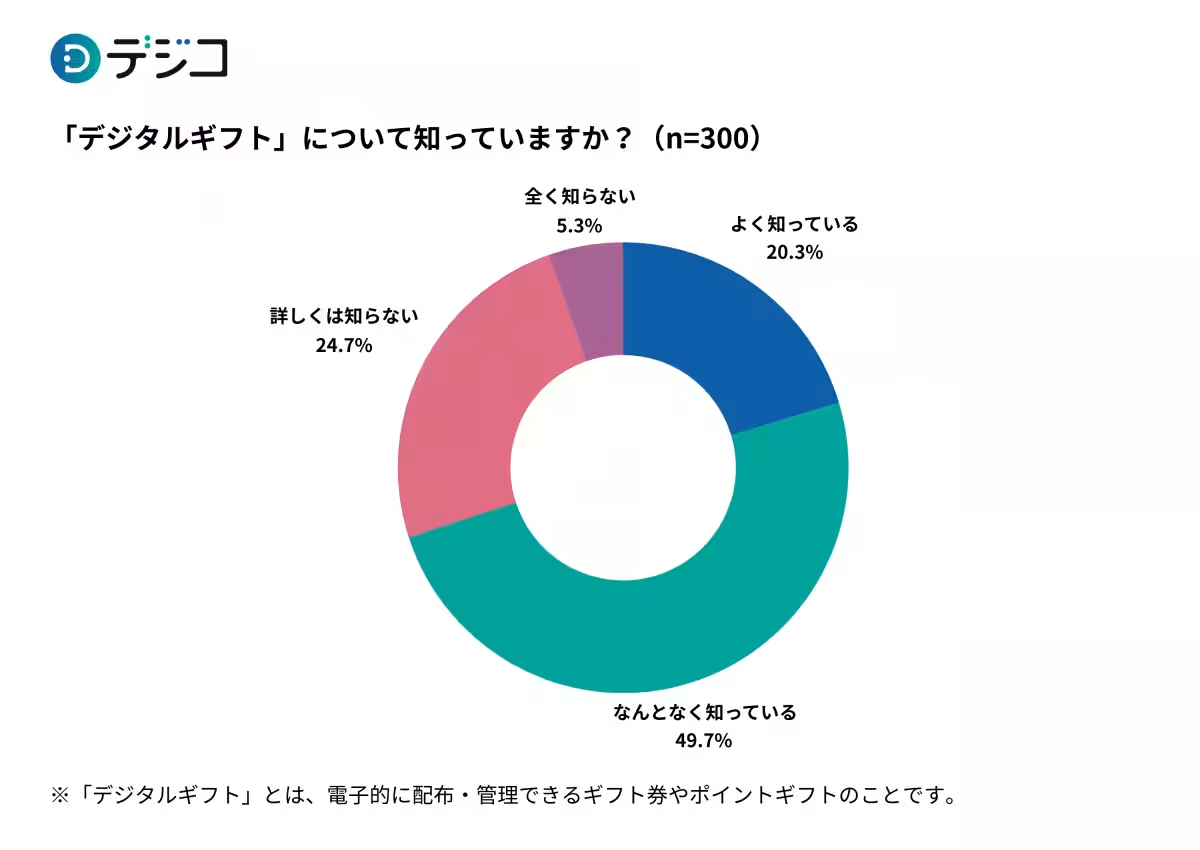

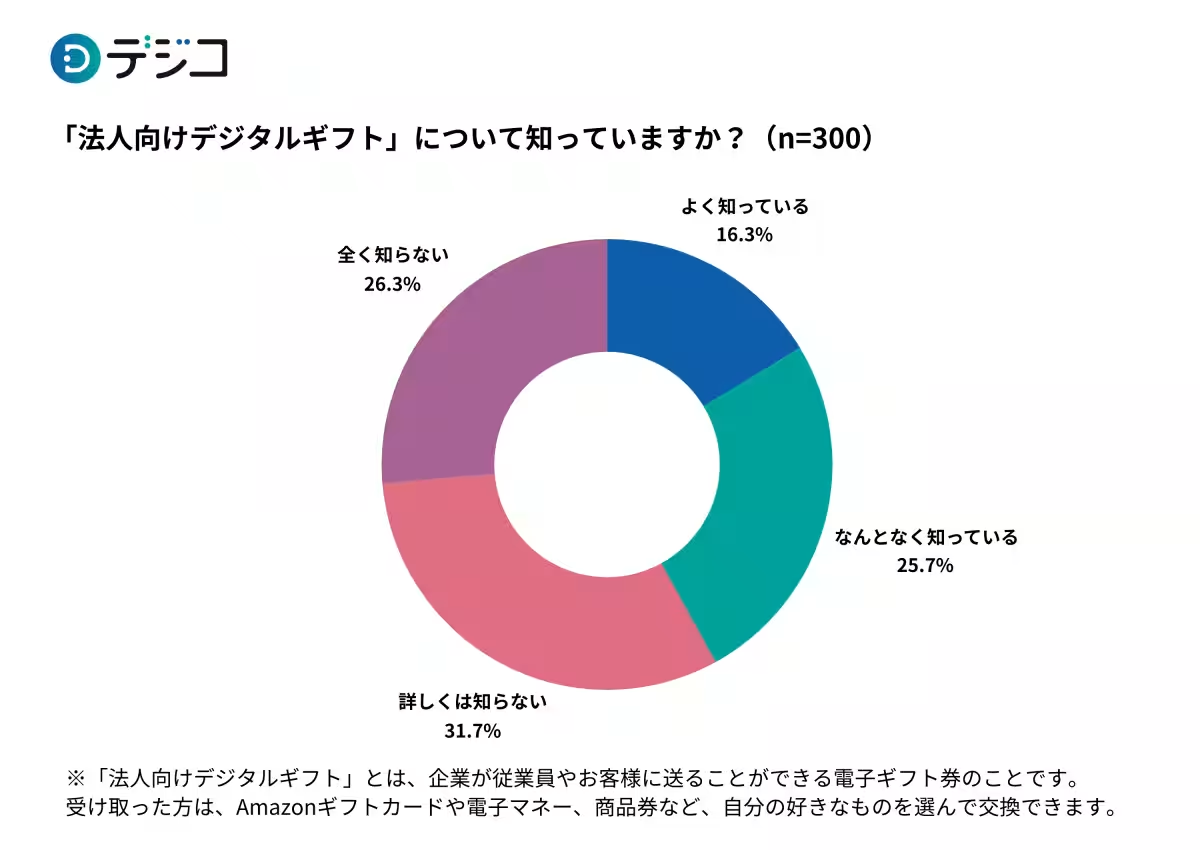

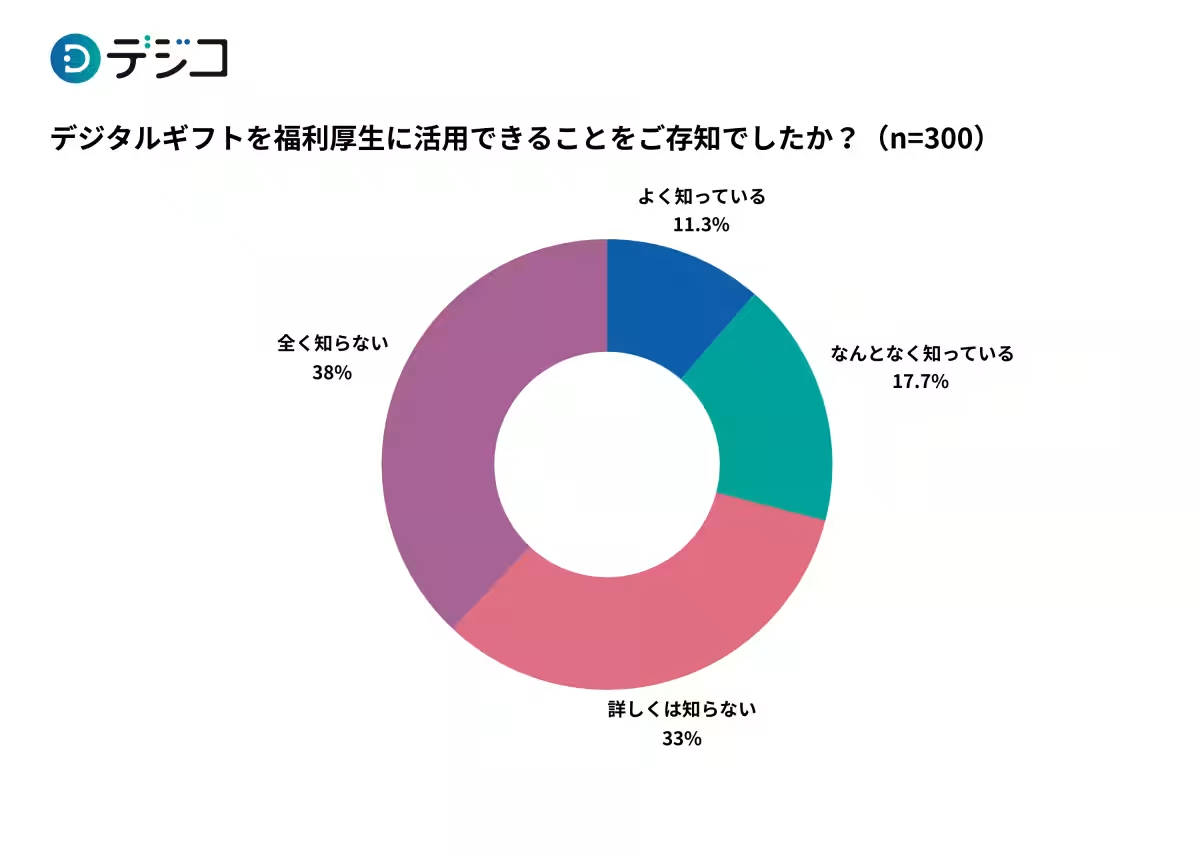

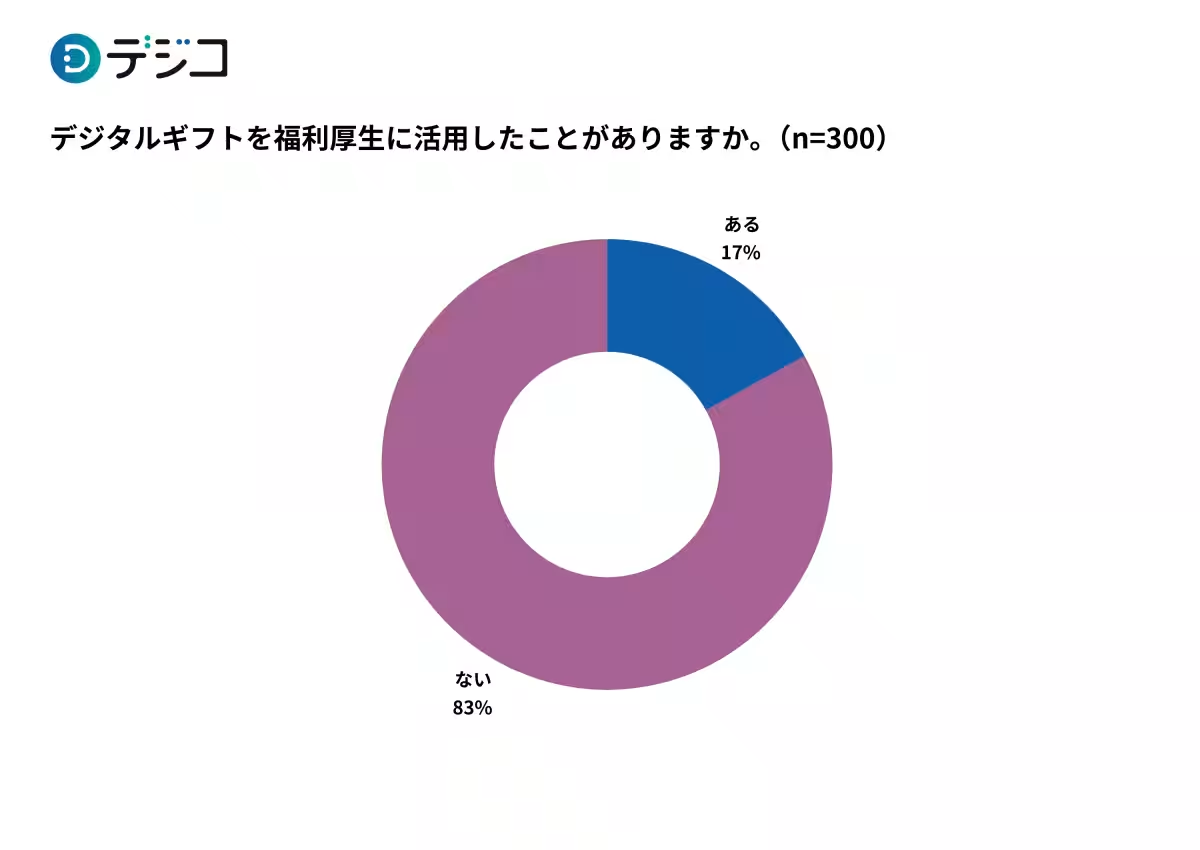

- - デジタルギフトの認知度は70%以上ありますが、福利厚生としての活用は17%以上に留まっています。

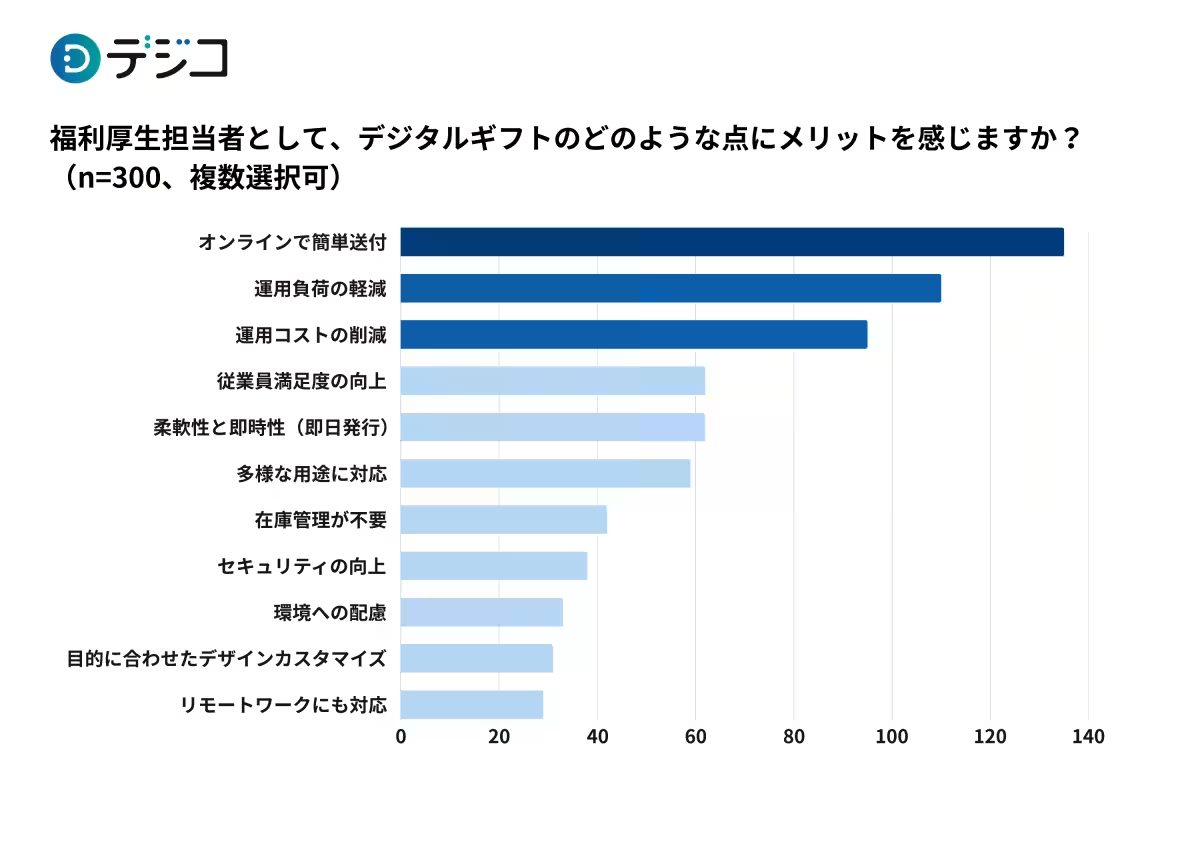

- - 福利厚生担当者はデジタルギフトの導入に際して「運用負荷軽減」「コスト削減」をメリットと感じています。

福利厚生制度の現状と課題

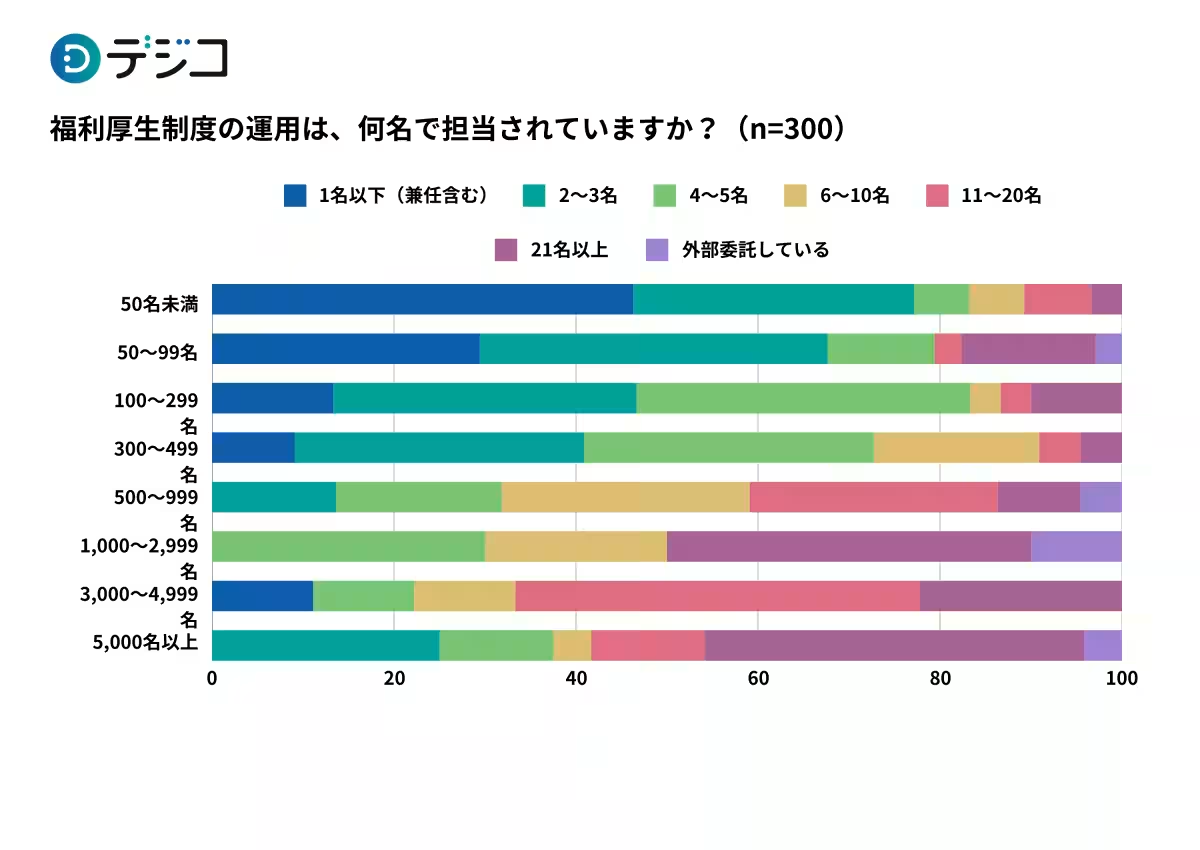

調査に参加した企業の福利厚生制度の運用状況を確認したところ、従業員数500名未満の企業では1〜3名で運営されているケースが多く、これに対して500名以上の企業では担当者の人数が増加する傾向が見られました。しかし、驚くべきことに5,000名以上の規模の企業でも、2〜3名の少人数で運営されている企業が20%以上存在します。この事実は大規模な企業でも福利厚生の運用がいかに複雑で、人員の負担が大きいかを示しています。

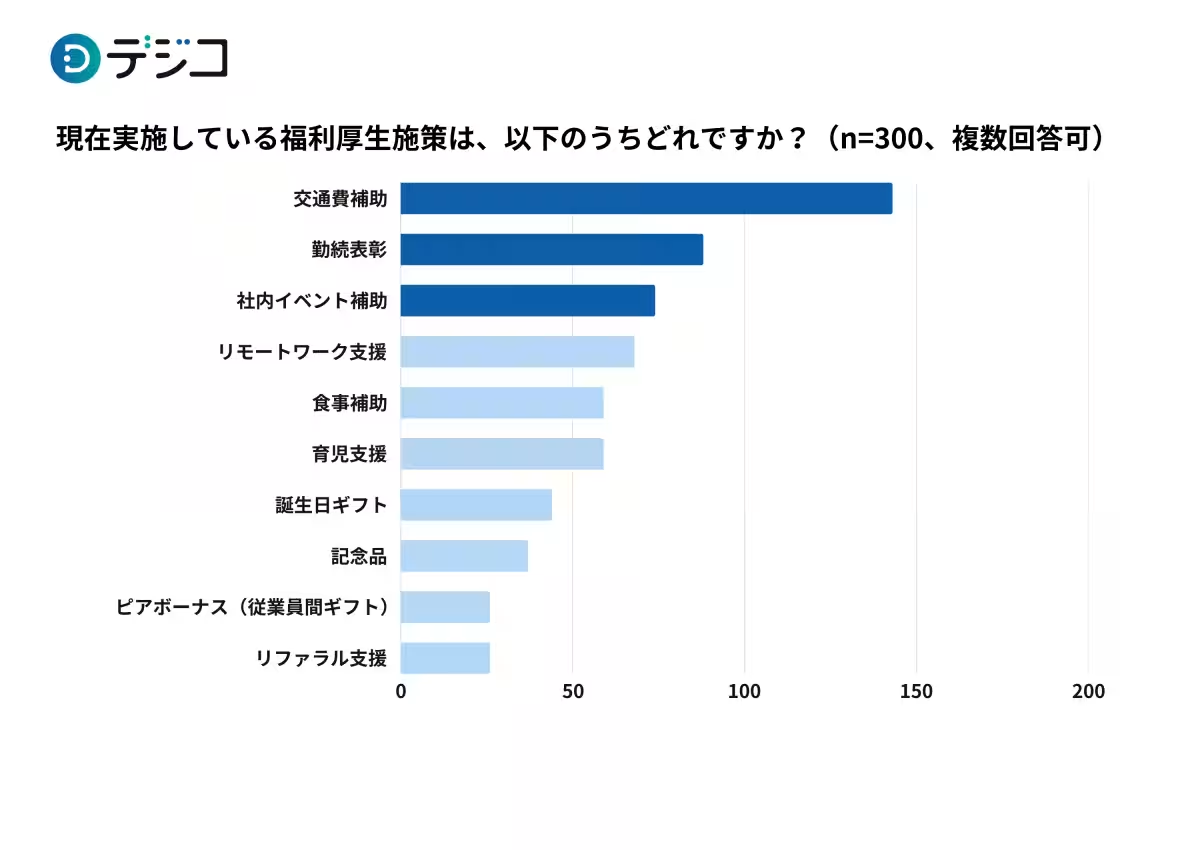

実施された福利厚生施策では、主に「交通費補助」「勤続表彰」「社内イベント補助」が多く見られましたが、企業が求めるのは「社員の満足度向上」であり、それが生産性の向上や離職率の低下に繋がることが期待されています。

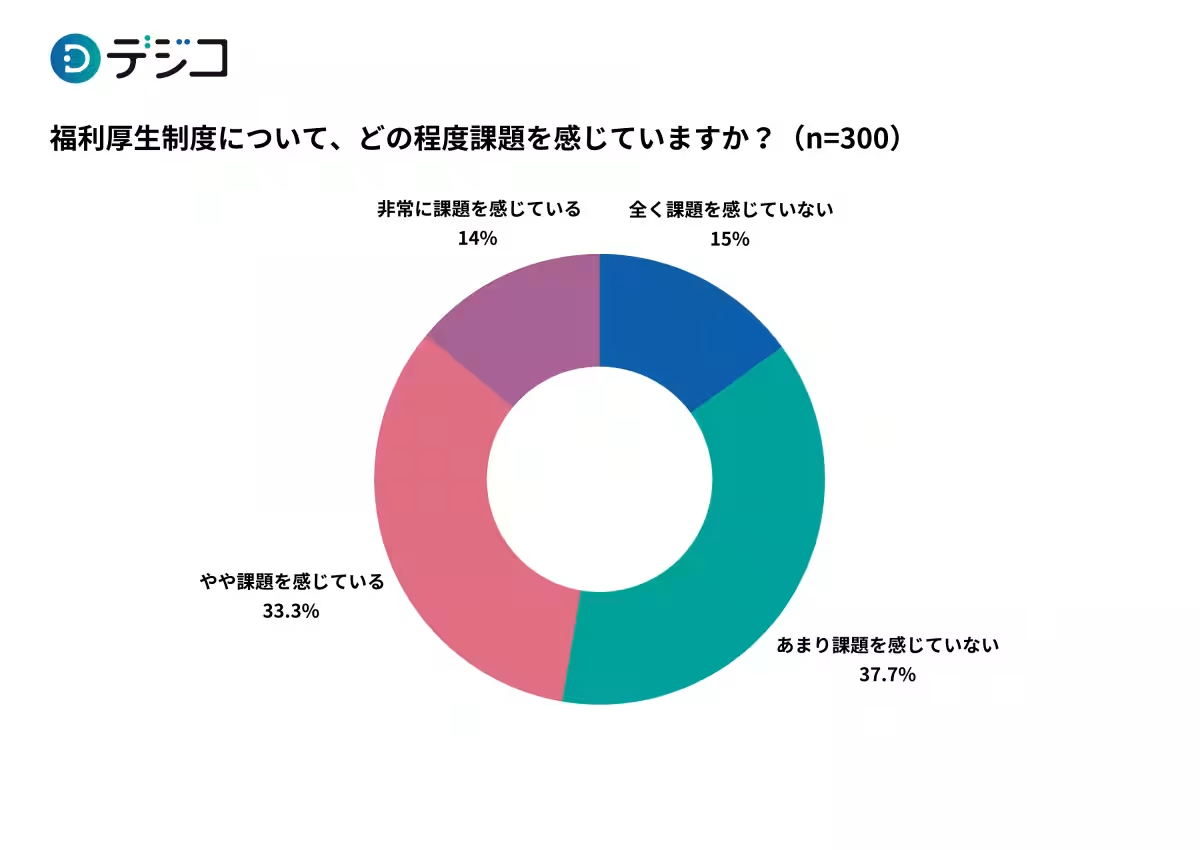

一方で、約半数の企業が現行の制度に何らかの課題を感じており、具体的には「コスト管理」や「公平性の確保」が目立りました。これらの課題を解決する一つの手段として今回の調査で扱われたデジタルギフトが浮上してきます。

デジタルギフトの導入とその可能性

調査では、デジタルギフトの認知率が約70%である一方で、その法人向けの活用に関しては低い数字が示されました。実際に福利厚生でデジタルギフトを利用した企業はわずか17%に留まったものの、導入にあたっての期待感は高まりつつあります。

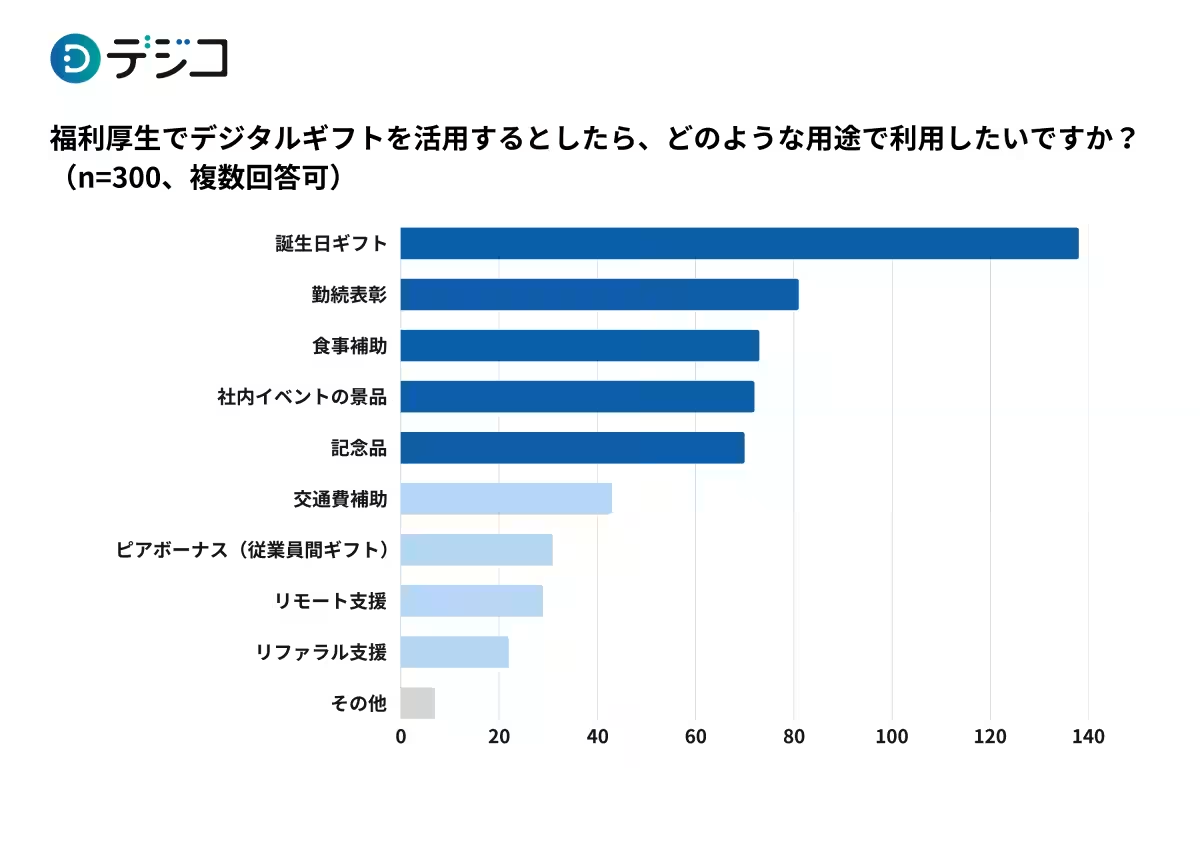

特に、デジタルギフトは「誕生日ギフト」や「勤続表彰」、「食事補助」など、多様な活用方法が挙げられ、多くの企業にとって柔軟な対応が可能な点が注目されています。これにより、従来の画一的な制度では対応しきれなかった従業員一人ひとりのニーズに対して、きめ細やかにアプローチできる可能性が見えてきました。

福利厚生担当者にとって、オンラインで簡単に送付できる利便性や運用負荷の軽減、運用コストの削減が魅力です。デジタルギフトのおかげで、ギフトの選定や発送業務がオンラインで効率的に管理でき、これらがメリットとして評価されています。

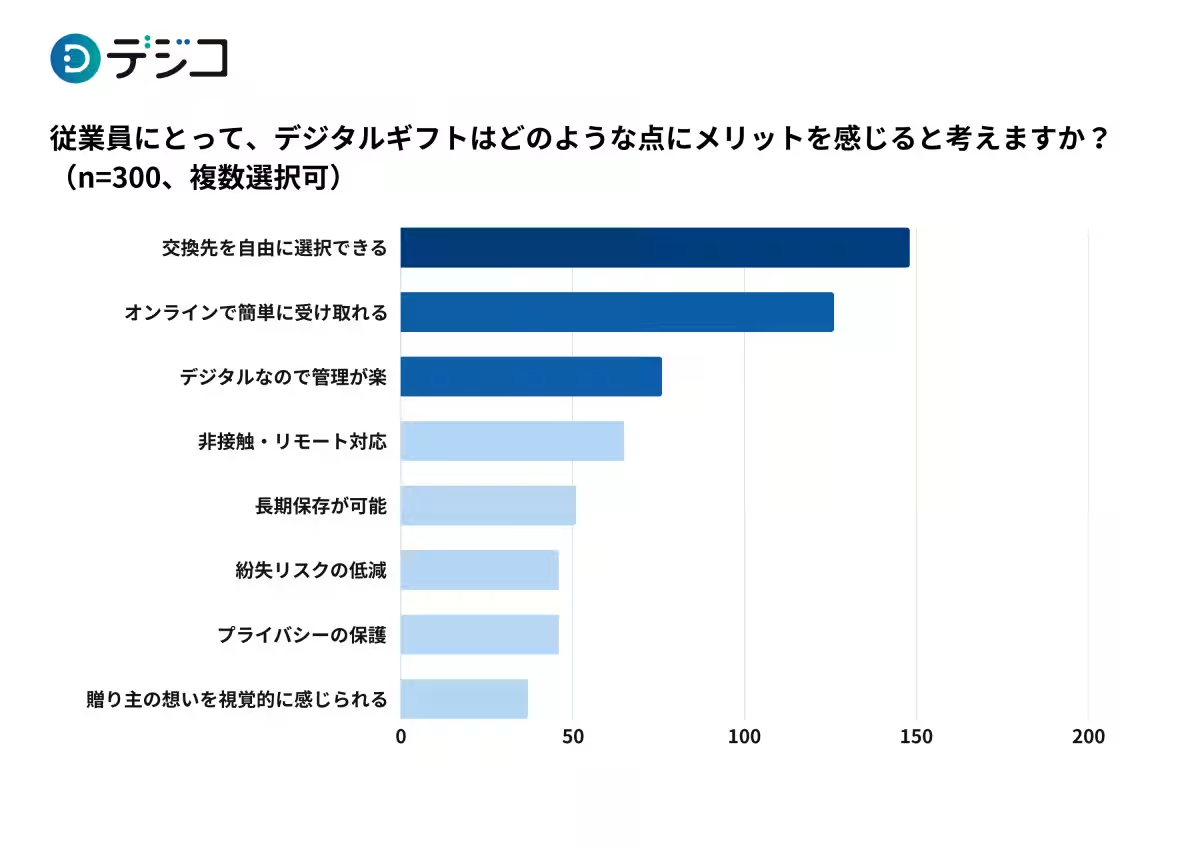

従業員視点でも、選択肢の自由さやオンライン受け取りの利便性が支持されています。デジタル化によって、場所や時間に縛られない福利厚生の働き方が期待され、企業のDX(デジタルトランスフォーメーション)を促進する道筋が見えてきました。

まとめ

本調査を通じて、企業が抱える頻出の課題と、デジタルギフトの導入がその解決策として期待される可能性を明らかにしました。デジタルギフトは従業員一人ひとりの嗜好に応じた贈り物を選ぶことができるため、必ずしも画一的でない柔軟な福利厚生制度を実現できます。

今後、企業がデジタルギフトを導入し、福利厚生制度を充実させることで、従業員満足度の向上にもつながり、企業の競争力を高める重要な手段となることでしょう。

トピックス(その他)

【記事の利用について】

タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。

※画像は、利用できませんのでご注意ください。

【リンクついて】

リンクフリーです。