岡山大学病院におけるコロナ後遺症診療の重要性と課題

岡山大学病院におけるコロナ後遺症診療の重要性

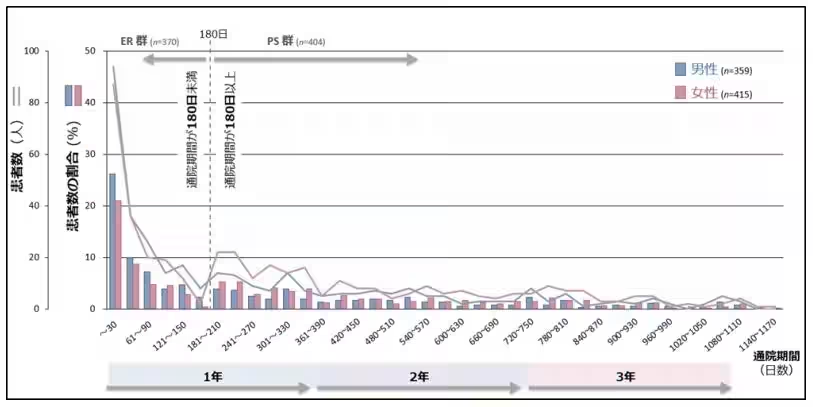

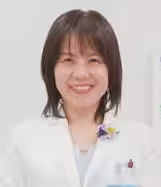

新型コロナウイルス感染症(COVID-19)が人々の生活に大きな影響を及ぼしている中、岡山大学病院はその後遺症に対する診療体制を整えている。この度、岡山大学病院の総合内科・総合診療科の櫻田泰江医員と、秋山博史大学院生、大塚文男教授の研究チームが発表した結果によると、コロナ後遺症外来を受診した患者の約52.2%が、初診から180日以上の長期通院を必要とすることが明らかになった。

長期通院の実態

調査によると、長期通院を必要とする患者の中で特に女性の割合が多く、全体の59.4%を占めている。女性患者は倦怠感や睡眠障害、記憶障害、しびれといった多様な症状に悩まされているところが特徴的であり、男性患者は主に倦怠感や頭痛を訴えていることが確認された。また、3つ以上の症状を持つ患者は、女性の方が多いことも注目される。

この結果から、長期通院を必要とする患者には、初診時に身体的または精神的な疲労、生活の質、および抑うつのスコアが重症であることがわかった。これは、コロナ後遺症が身体だけではなく、精神的にも深刻な影響を及ぼすことを示唆している。

研究の意義

今回の研究結果は、国際学術誌『Journal of Clinical Medicine』にも掲載され、岡山大学の取り組みは全国的にも注目されている。櫻田医員は「女性患者の方が辛い症状を持つ割合が多いことに寄り添う姿勢で、診療を進めていきたい」と述べ、病態の解明や新たな治療法の発展に向けた研究の重要性を訴えた。

大塚教授も、コロナ感染が続く限り、治療が長引くコロナ後遺症のリスクがあるため、感染対策への注意喚起の必要性を強調した。

継続的なアプローチ

コロナ後遺症に悩む患者に対しては、継続的な診療とサポートが求められる。医療専門家は、患者の身体と心の両面への配慮を学び、症状の緩和に向けたアプローチを行うことが必要だ。また、患者自身も自身の状態の理解を深め、医療機関と協力しながら、最良の治療を受けられるよう努めることが重要である。

この研究は、岡山大学が行う多くの感染症関連の研究の一環であり、新型コロナウイルスの影響を受けた多くの人々にとって、希望の光となりうるものだ。今後も、岡山大学が地域社会と協力し、医療の発展に寄与していくことを期待したい。

トピックス(その他)

【記事の利用について】

タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。

※画像は、利用できませんのでご注意ください。

【リンクついて】

リンクフリーです。