ウェビナー運営の実態調査!成功の秘訣を探る

ウェビナー運営の実態調査!成功の秘訣を探る

ウェビナーは、単なるオンラインセミナーという枠を超え、企業の認知度を高め、新たなリードを獲得したり、既存顧客との関係を強化したりするための重要なツールとなっています。特に、近年その存在感を増しているウェビナーがどのように運営され、成功を収めているのか、株式会社PRIZMAが実施した調査から明らかになった実態について詳しく見ていきます。

調査の概要

PRIZMAは、1年以上にわたりウェビナーを定期的に開催している運営担当者を対象に「ウェビナー運営に関する調査」を実施しました。この調査は、開催目的や頻度、集客手法、さらに商談へとつながるケースについて徹底的に分析されたものです。ここから、現在のウェビナー業界のトレンドや成功の秘訣が見えてきます。

ウェビナーの目的と開催頻度

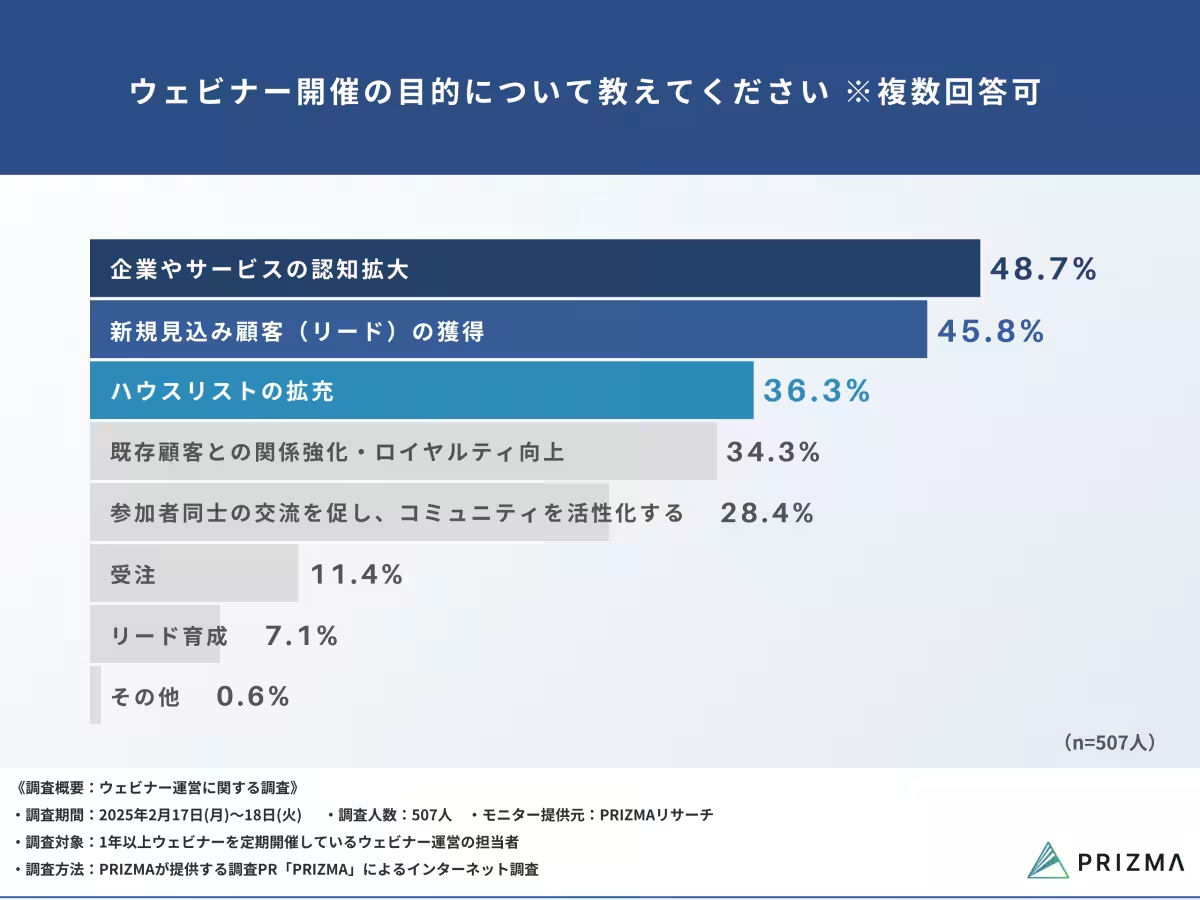

調査結果によると、参加者の約48.7%が「企業やサービスの認知拡大」をウェビナーの主な目的として挙げており、次いで「新規見込み顧客の獲得(45.8%)」、「ハウスリストの拡充(36.3%)」、「既存顧客との関係強化(34.3%)」と続きました。これにより、ウェビナーは単なるリード獲得の手段ではなく、ブランド認知向上や顧客関係の維持にも利用されていることが浮き彫りとなります。

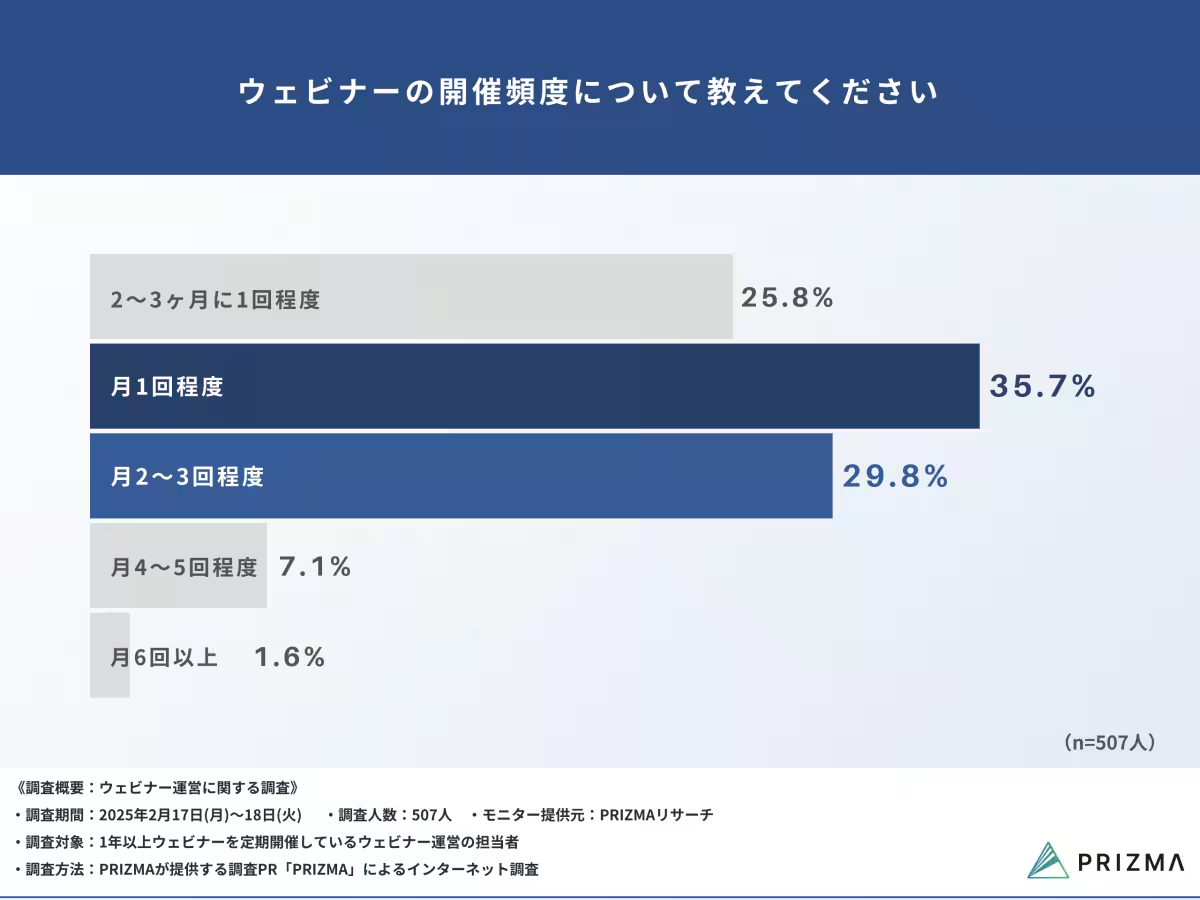

さらに、ウェビナーの開催頻度については「月1回程度(35.7%)」が最も多く、続いて「月2~3回程度(29.8%)」と、多くの企業が定期的にウェビナーを実施していることがわかりました。この傾向からは、継続的な集客を意識しながらも、リソースとのバランスを考えた運営が求められています。

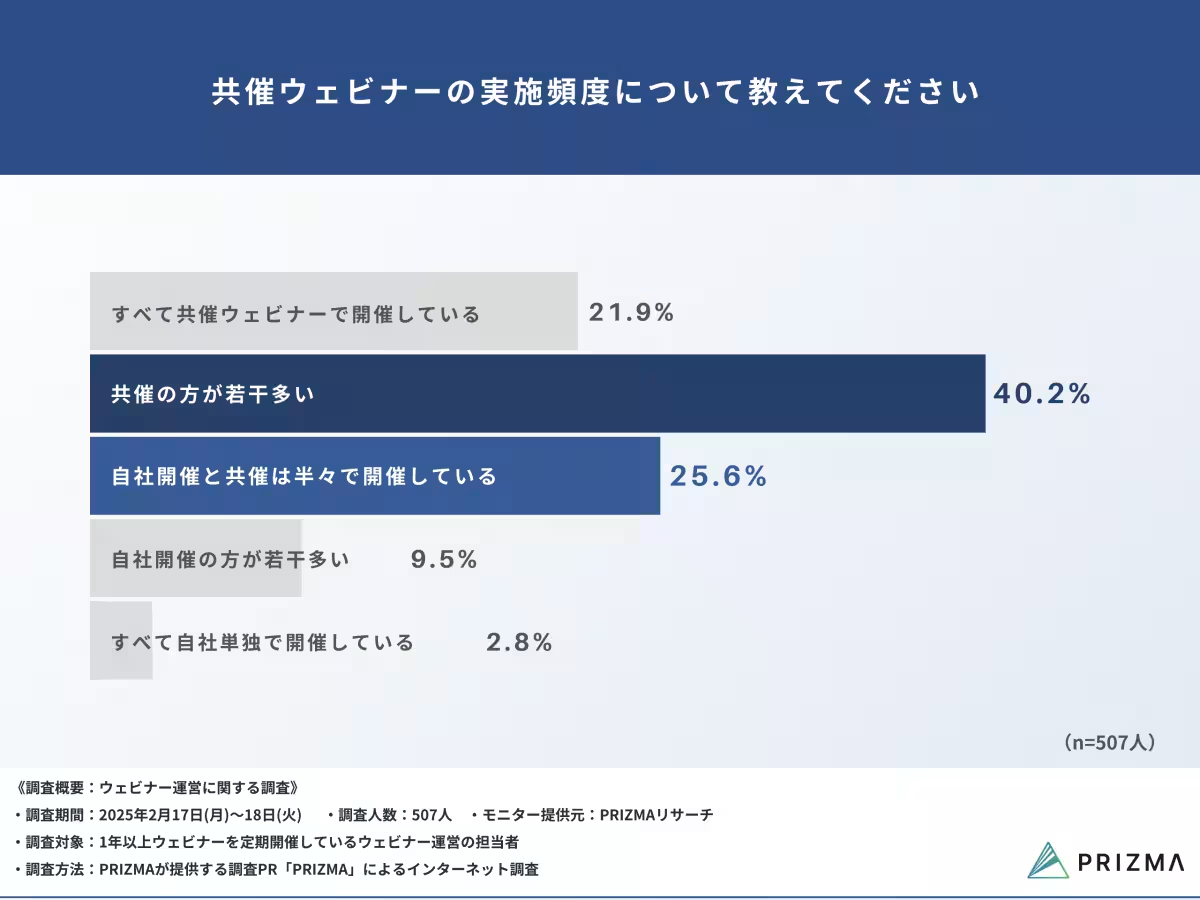

共催ウェビナーの活用

「共催ウェビナーの実施頻度」について尋ねたところ、「共催の方が若干多い(40.2%)」と回答した企業が約4割であり、「自主開催と共催は半々(25.6%)」という結果が表れました。このデータから、「共催ウェビナー」が多くの企業に重宝されていることがわかります。共催のメリットには、相互の集客強化や運営コストの削減、専門性の補完があり、特に認知拡大や新しいリードの獲得を目指す企業にとっては非常に効率的な手法です。

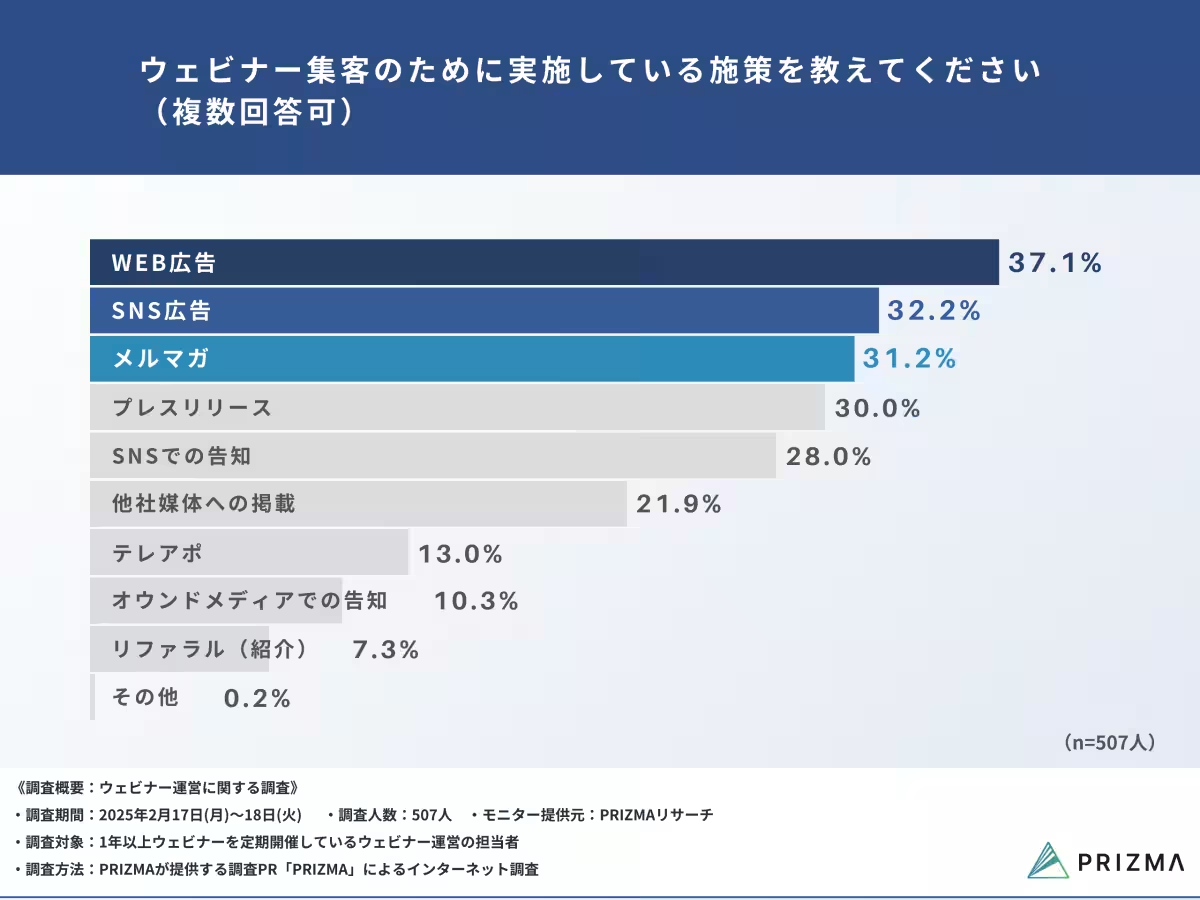

ウェビナーの集客手法と予算

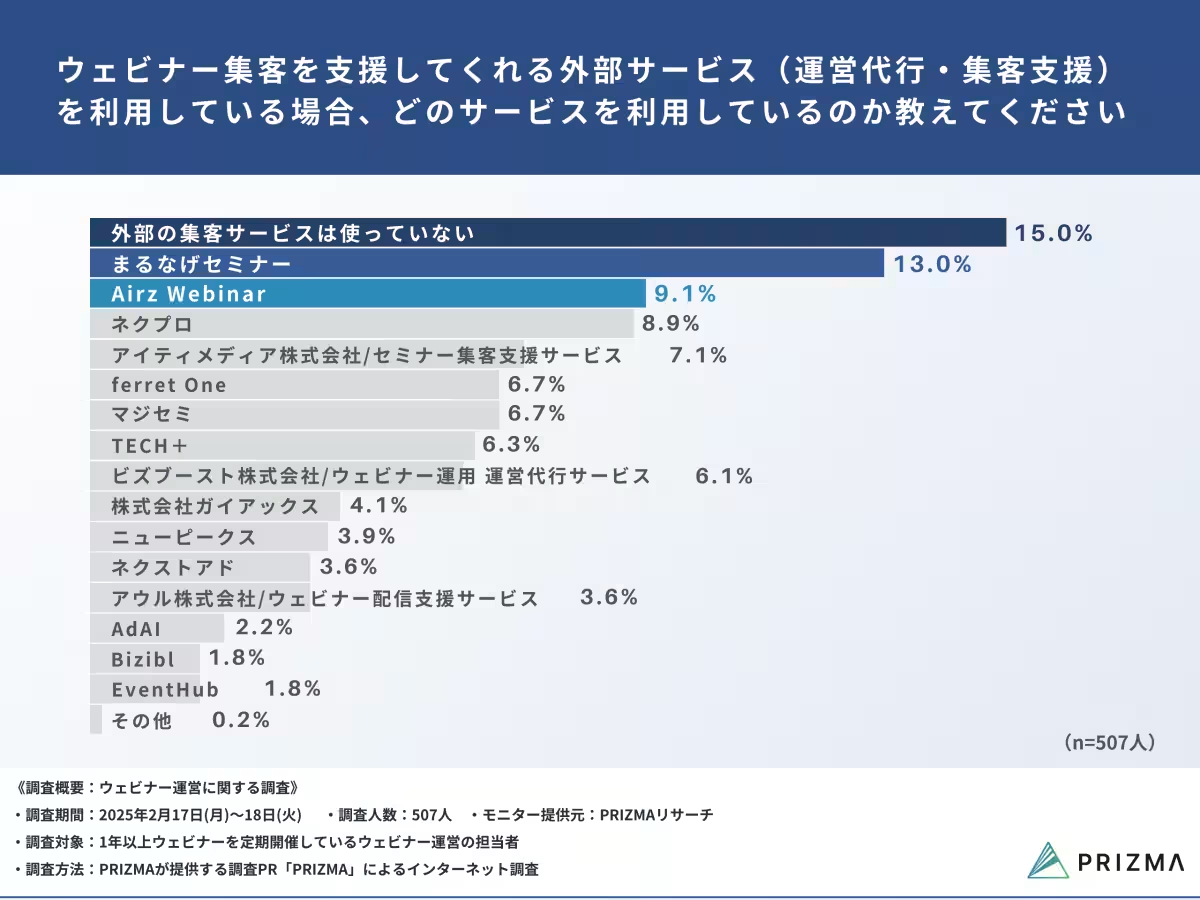

集客施策に関する質問では、「WEB広告(37.1%)」が最も多く、その後に「SNS広告(32.2%)」「メルマガ(31.2%)」「プレスリリース(30.0%)」と続きました。こうした集客手法の多くがデジタル広告を利用していることがわかりました。また、外部サービスについても、75%の企業が何らかの支援を受けており、特に「まるなげセミナー(13.0%)」「Airz Webinar(9.1%)」「ネクプロ(8.9%)」がよく利用されています。これは、外部支援を通じてより広範囲にわたる集客が実現されていることを示しています。

成果の把握と商談の展望

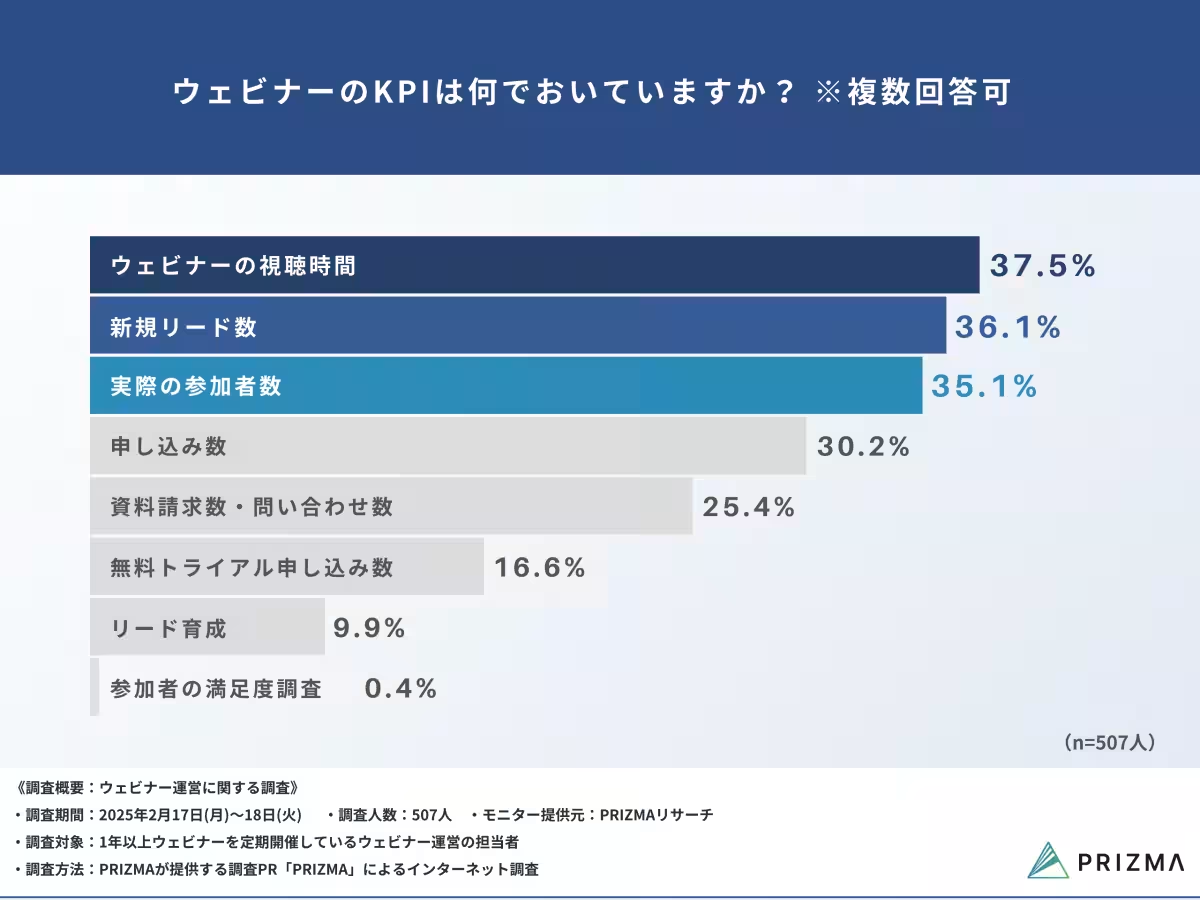

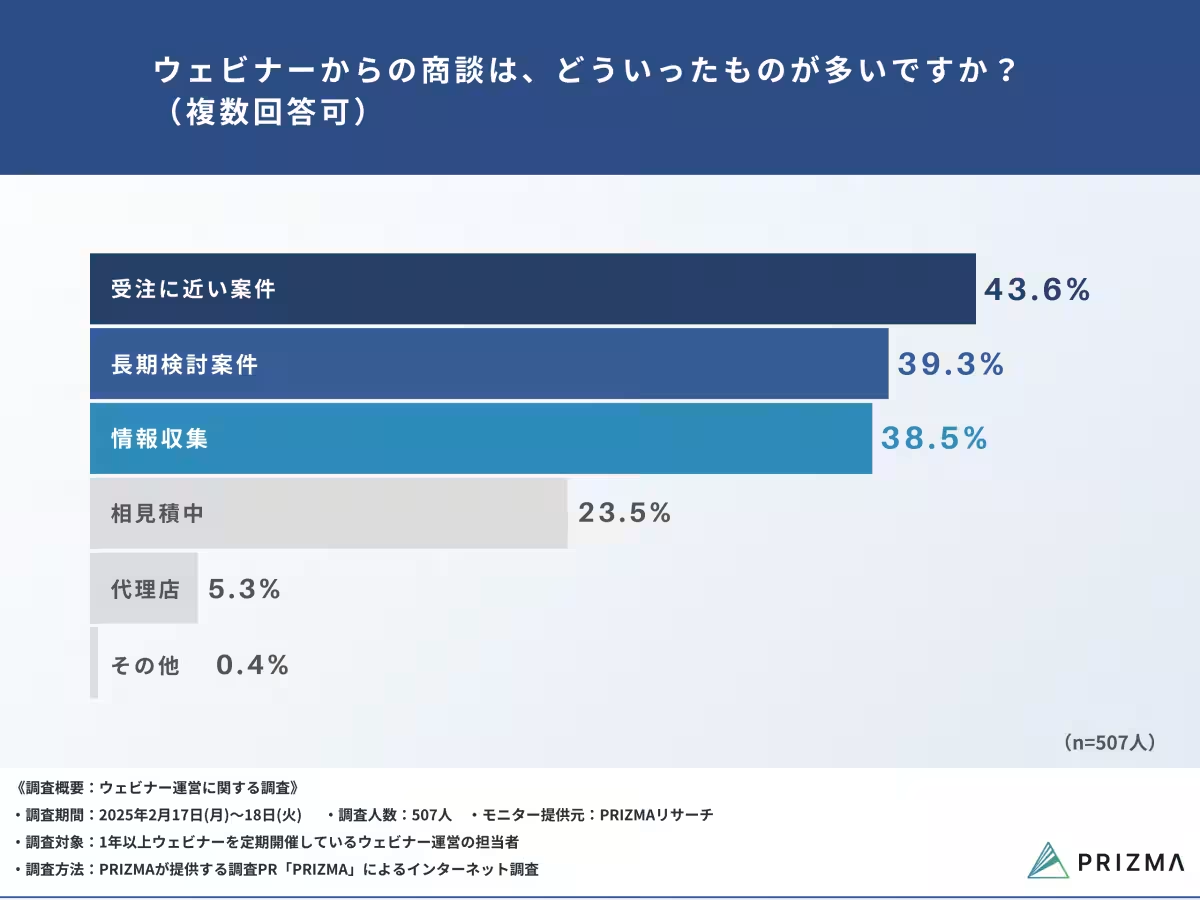

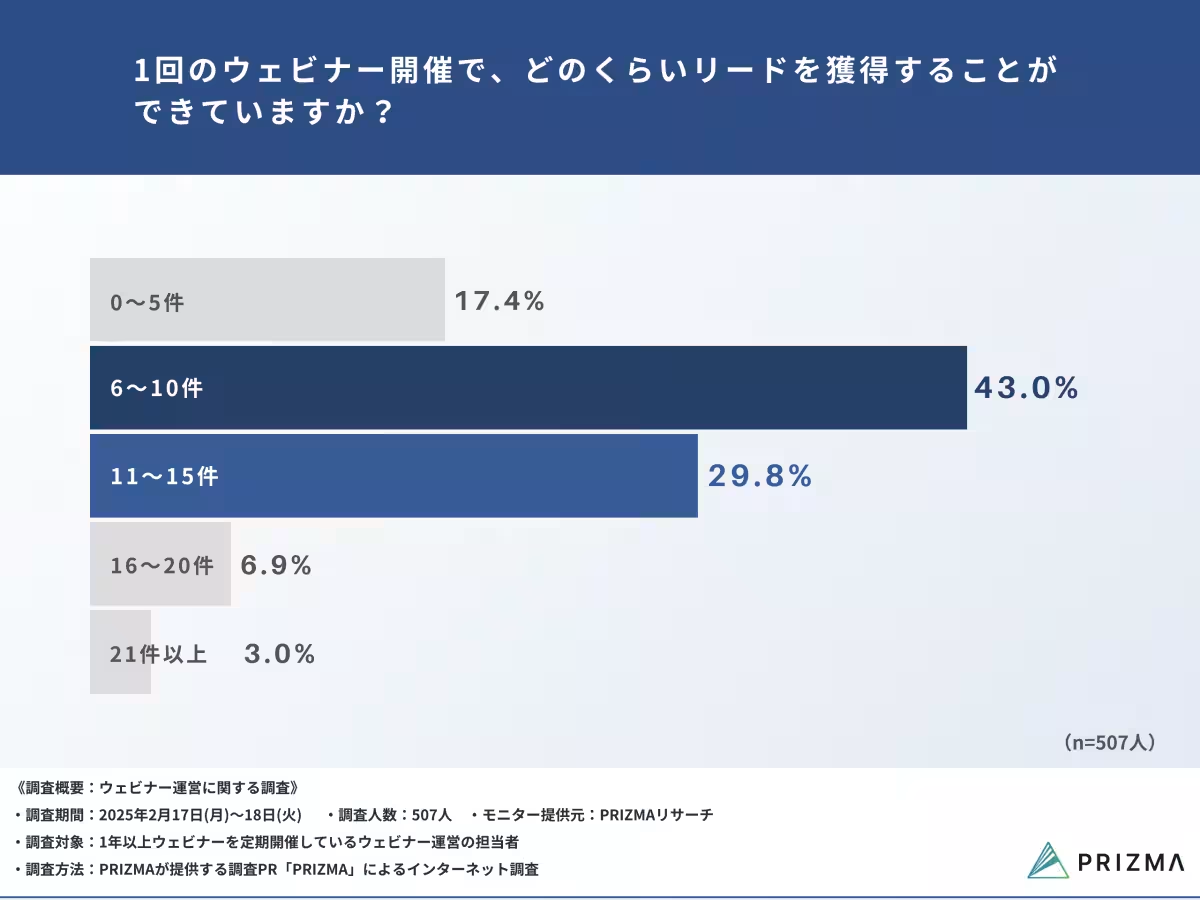

ウェビナーから得られる成果に関して、「KPIとして視聴時間(37.5%)」を重視する企業が多数を占めており、「新規リード数(36.1%)」「参加者数(35.1%)」も重要視されています。このことはウェビナー内容の関心度が重視されていることを示しています。商談の内容に関しては、「受注に近い案件(43.6%)」が最も多く、続いて「長期検討案件(39.3%)」「情報収集(38.5%)」なども含まれており、さまざまな商談に繋がる可能性を示しています。

最後に

調査結果から、ウェビナーは新しい顧客を獲得するだけではなく、認知度を高めたり、既存顧客との関係を強化したりするためにも広く活用されていることが明らかになりました。多くの企業が月1回以上の頻度でウェビナーを開催し、共催を通じた集客が普及していることも特徴的です。また、視聴時間や新規リード数をKPIとして重視する傾向から、ウェビナー内容が重要視されているのが印象的です。今後、より効果的な集客の手法とコンテンツの充実が求められる中、外部支援サービスの活用やパートナー企業との連携がさらに重要になると考えられます。詳細な調査データに興味がある方は、ぜひ資料のダウンロードをご覧ください。

資料のダウンロードはこちら

トピックス(その他)

【記事の利用について】

タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。

※画像は、利用できませんのでご注意ください。

【リンクついて】

リンクフリーです。