岡山大学と地域の連携で進化する伝統文化の鑑賞体験とは

岡山大学と地域の連携で進化する伝統文化の鑑賞体験

2025年10月に開催された倉敷屏風祭では、岡山大学の産学官連携組織、OI-Startが主催する「鑑賞DX」の実証実験が行われ、多くの来場者を楽しませました。この取り組みは、デジタル技術を活用して地域の伝統文化を強化し、新しい鑑賞体験を提供することを目的としています。

鑑賞DXの実施背景

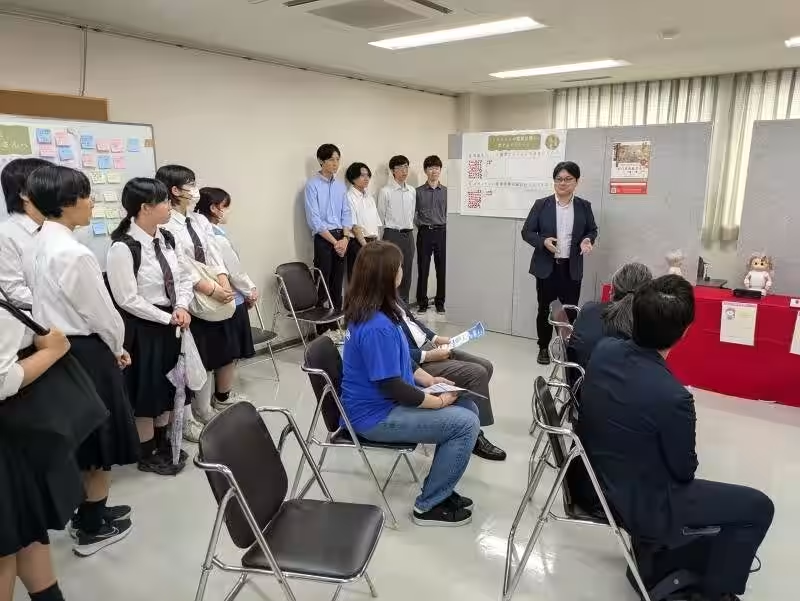

倉敷屏風祭は、倉敷商工会議所や地域企業と連携した実行委員会によって運営される地域密着型のイベントです。今回の実証実験では、岡山大学の中澤篤志教授が開発した「鑑賞ファシリテートシステム」を社会実装へ向けて試験的に導入しました。このシステムは、ロボットと生成AIを組み合わせて、新しい鑑賞体験を創出することを目指しています。

参加者との対話体験

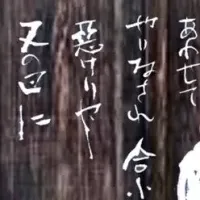

実験では、倉敷市立倉敷公民館の展示会場で、青陵高校の美術部と書道部の生徒が製作した創作屏風『花鳥風月』をテーマにしたデモンストレーションが行われました。複数のロボットが来場者と対話し、作品の説明を行う様子は、多くの参加者に新鮮な体験を提供しました。「AIが上手に説明していた」という声や、「ロボットを通して作品の説明を確認できた」といった感想が寄せられ、AIが伝統文化の鑑賞体験を豊かにする可能性を示しました。

国際的な訪問者への対応

さらに、倉敷屏風祭には海外からの観光客も多数訪れており、システムに搭載された英語対応機能が、多言語での理解を助けました。海外からの来場者たちも高い満足度を感じ、「We really enjoyed the exhibition and conversation」といった感想が聞かれました。このことは、文化体験が国際的に広がることに寄与する重要な成果といえるでしょう。

多言語音声ガイドの役割

また、ピープルソフトウェア株式会社が提供する多言語音声ガイドシステム「MUSENAVI」が、本実施において重要な役割を果たしました。このシステムは日本語、英語、中国語、韓国語の4言語で作品を解説し、青陵高校の放送部やESS部の生徒が日本語・英語のナレーションを担当しました。このように、地域の企業や学校が一体となって文化を発信する新たな方法が生まれました。

伝統文化とテクノロジーの融合

岡山大学とOI-Startは、中澤研究室のAI技術とピープルソフトウェアのソフトウェア技術を融合させ、伝統文化とテクノロジーの接点を見出そうとしています。これにより、地域の若い力も加わり、鑑賞体験の新たな形を模索することが期待されています。

地域との共創と未来への展望

今後もOI-Startは、大学、行政、企業、地域との協力によって、文化の継承や地域交流を促進し、地域課題の解決と新たな価値創出に貢献することを目指します。岡山大学のこのような取り組みに、ぜひご注目ください。

トピックス(エンタメ)

【記事の利用について】

タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。

※画像は、利用できませんのでご注意ください。

【リンクついて】

リンクフリーです。