魚から発見された新たな酪酸産生菌がもたらす腸活革命

魚から発見された新たな酪酸産生菌とは?

近年、水産養殖業は急成長を遂げており、日本でも水産物の消費が高まっています。しかし、飼料の枯渇や病気の発生といった問題が山積しており、これを解決するための新たな技術開発が求められています。そんな中、国立研究開発法人 産業技術総合研究所の竹内美緒主任研究員と滋賀県水産試験場の菅原和宏主任主査が共同で行った研究において、魚の腸内に存在する新属新種の酪酸産生菌が発見されました。この研究は、たった今、養殖業へ新たな革命をもたらす可能性を秘めています。

酪酸産生菌の重要性

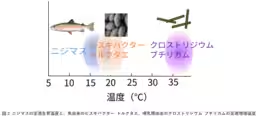

腸内環境を整えることが健康に与える影響は、近年人間の健康管理においても注目されています。しかし、養殖業ではこれまでも哺乳類由来の酪酸産生菌が利用されてきたものの、冷水魚であるニジマスに適した温度条件では定着が難しいという問題がありました。新たに発見されたこの魚由来の酪酸産生菌は、特にニジマスと同じ温度条件下で増殖が可能で、腸内環境の向上に寄与することが期待されています。

飼育実験の重要性

今後はニジマスを用いた飼育実験を通じて、魚の腸における酪酸産生菌が健康に与える影響をさらに解明する必要があります。特に、酪酸産生菌がもたらす腸内環境の改善や成長促進のメカニズムを探ることが、養殖魚の健康を守る鍵となります。

新たな養殖技術の開発

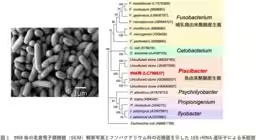

新たに明らかになった「ピスキバクター トルクタエ」という新属新種の酪酸産生菌は、今後の水産養殖改善技術の発展に寄与することが期待されています。この微生物を利用することで、魚病による経済損失の低減や魚粉代替飼料の利用促進に繋がるでしょう。特に日本では、トラウトサーモンの需要が高まりつつあるため、この研究成果は今後の市場にも大きな影響を与える可能性があります。

研究の背景と進行

産総研モレキュラーバイオシステム研究部門では、これまで魚類のマイクロバイオームを活用した養殖技術改善に向けた研究を進めてきました。特に、ニジマス腸内に存在するコア微生物を理解することは、魚病対策のための新たなアプローチとして重要視されています。今回の研究を通じて、新たな魚由来の酪酸産生菌が明らかになったことで、水産養殖技術に革新をもたらす可能性が開かれました。

今後の展望

今後は、より多くの魚種に関連する腸内微生物の調査が進められ、その中から新たなプロバイオティクスの発見が期待されます。この新たなプロバイオティクスが魚の健康を守り、持続可能な養殖業の実現に向けた大きな一歩となることは間違いありません。研究の成果がどのように実用化され、養殖業に貢献していくのか、今から非常に楽しみです。詳細な研究内容は、2025年8月に発表予定の「International Journal of Systematic and Evolutionary Microbiology」に掲載される予定です。これからの進展にぜひ注目していきましょう。

この研究の詳細や関連特許については、公式プレスリリースをご覧ください。

トピックス(グルメ)

【記事の利用について】

タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。

※画像は、利用できませんのでご注意ください。

【リンクついて】

リンクフリーです。