子どもに必要な金融教育、家庭での実践状況と今後の課題を探る

家庭での金融教育実施状況について

ソニー銀行による最近の調査によれば、家庭における金融教育の実施率は約半数に達しており、子どもたちへの教育の重要性が高まっています。調査では、ソニー銀行に口座を持つ2,709名の親を対象に行われ、その結果から見えてきたのは、家庭内での金融教育が具体的にどのような形で行われているか、またそのギャップや課題です。

調査の概要

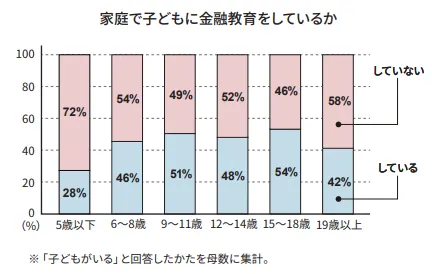

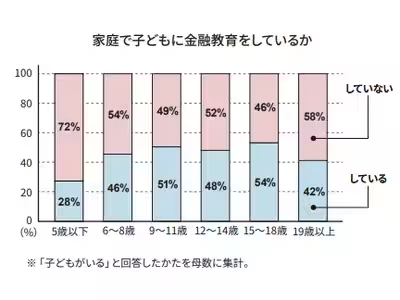

調査は2025年の7月1日から同月30日まで実施され、子どもがいる親2,110名の回答をもとにデータが集められました。その結果、金融教育を行っていると回答した家庭は約40%にのぼり、特に子どもの年齢が高くなるにつれて実施率が上がる傾向が見られました。

小学生から高校生の子どもへの教育

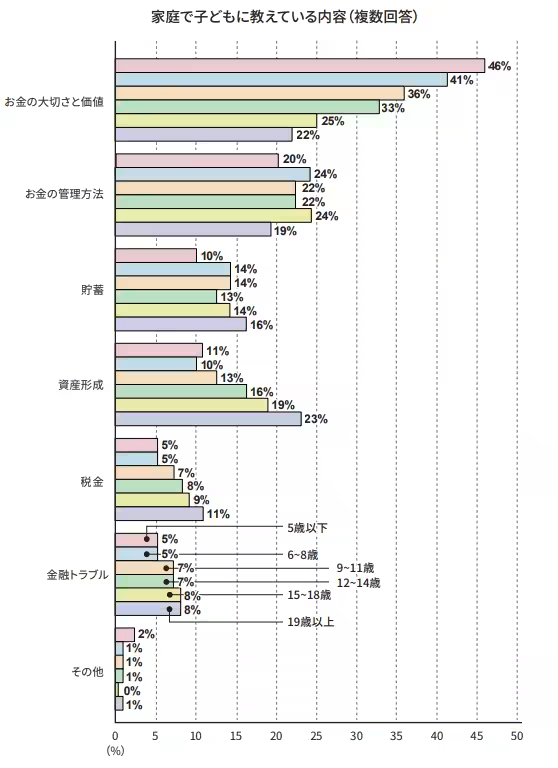

調査結果によれば、特にお小遣いを渡す年齢(6歳以上)を境に、金融教育を始める家庭が多いことがわかります。小学生以上の子どもを持つ家庭では、「お金の大切さと価値」を教えることが主な目的とされています。

学んでほしい内容

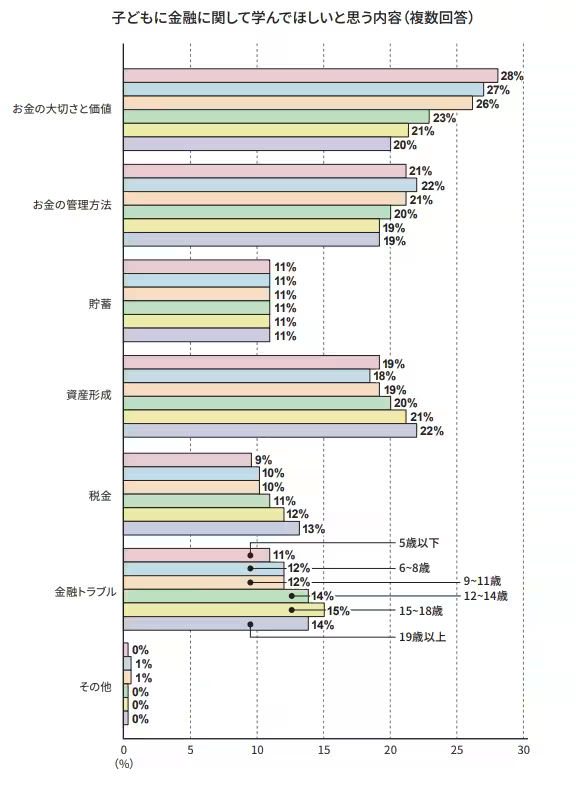

子どもたちには「お金の大切さと価値」や「お金の管理方法」を教えたいという親が多いことが分かりました。特に、子どもが成長するにつれて「資産形成」や「税金」、「金融トラブル」といった内容への関心も高まる傾向にあります。高校生などの年齢層では、これらのテーマについて学ぶことが必要であると考える父母の割合が増加しています。

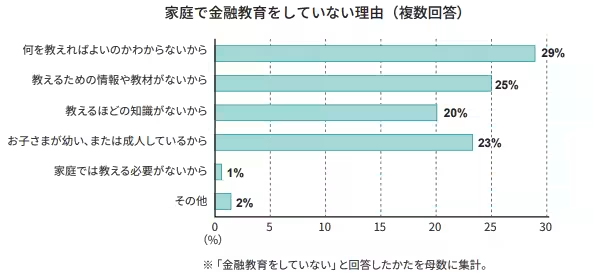

金融教育をしていない理由

一方で、金融教育を行っていない家庭では、約30%が「何を教えればよいのかわからない」と回答しており、これは家庭内で金融の知識が不足していることを示唆しています。また、情報や教材が不足していると感じている親も多く、教育の自信を持てない状況が浮かび上がります。

教育内容の重要性

低年齢の子どもに対しては「お金の価値」を教える声が多く、高年齢の子どもにはより実践的な内容が求められています。例えば、高校生になった子どもには「金融トラブル」や「資産形成」に関する知識が必要とされます。しかし、実際の教育内容をみると、これらのテーマについては教える家庭は少なく、悩む親も少なくありません。

まとめ

「Sony Bank WALLET」のような金融商品を活用すれば、子どもたちに実践的な金融教育を行うことも可能です。例えば、12歳から発行できるファミリーデビットカードを通じて、家庭でのお金の使い方を具体化することができます。これを参考に金融教育の重要性を再認識し、子どもたちと一緒に学ぶ機会を増やしていくことが求められます。金融リテラシーを高めるための対策が急務となっている今、家庭でも効果的な教育方法を模索していきましょう。

トピックス(その他)

【記事の利用について】

タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。

※画像は、利用できませんのでご注意ください。

【リンクついて】

リンクフリーです。