五月病に潜む危険信号を言語化で解消する新たな試み

五月病に潜む危険信号を言語化で解消する新たな試み

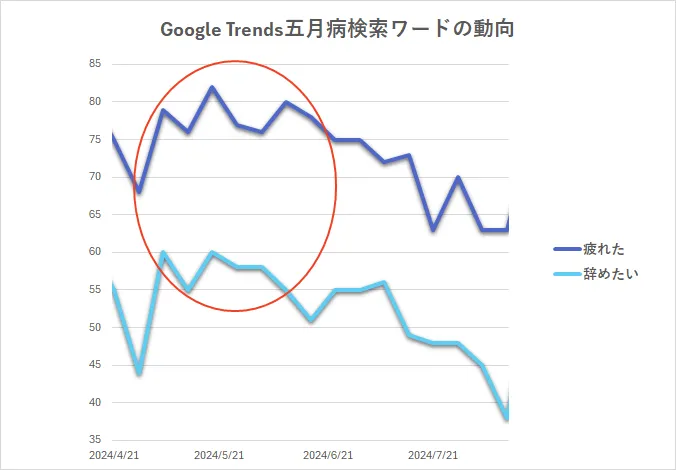

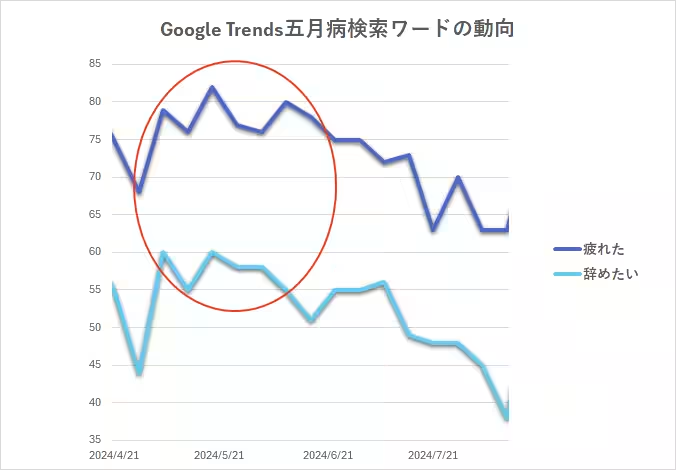

近年、「五月病」が注目されています。これは毎年5月頃に多くの人が感じる心理的不調を指しますが、その実態は一時的なものにとどまらず、実際には深刻な離職の兆候を示す場合が多いのです。特に、教育コミュニケーション協会の代表であり、言語化コンサルタントの木暮太一氏によると、Google Trendsのデータからは「五月病」という言葉が検索される数が急増し、それに伴って「仕事 辞めたい」や「やる気が出ない」といった関連キーワードも同時に上昇していることが明らかになりました。

五月病の季節性とその影響

この現象から、五月病は単なる一時的な不調にとどまらず、職場環境の問題を浮き彫りにしているといえます。特に注目すべきは、心理的な苦痛を表す言葉が不足していることでのみならず、物理的にも精神的にもサポートを求めることができない職場環境の影響があるという点です。検索トレンドでは「何もしたくない」というキーワードが年間を通じて高い検索数を保ち、五月病のピーク時にも上昇する傾向が見られます。これは、心の中で抱える苦悩が言葉にならず、苦しむ人たちの存在を示しています。

さらに、「退職代行」に関する検索も五つのピークと連動しており、五月病による心理的な不調が転職希望に直結していることを強く示唆しています。2024年の五月病シーズンには多くの関連キーワードが急上昇し、2025年にはその現象が前兆として続くことが予想されています。

木暮太一の提唱する「沈黙型ストレス」

木暮太一氏は「沈黙型ストレス」という新たな概念を提唱しています。この症状では、仕事の不調が言葉にされず、結果として周囲への相談ができなくなる危険性が指摘されます。職場の風通しが悪い場合には、心理的な不調に対して相談することすらためらう状況が生まれます。この「言えない」が「言い合えない」に変わることで、ますます深刻な不調を生む結果につながる可能性が高まります。

1on1では救えない現実

多くの企業が取り入れる1on1ミーティング制度は、従業員の離職を防ぐために設けられていますが、木暮氏はこの制度だけでは本質的な問題は解決しないと警告しています。ただ形だけの対話が行われるだけで、実際には従業員が抱えている真の不安や不満が表に出てこない状況が生じる可能性があります。重要なのは、対話の「量」よりもその「質」であり、上司と部下の間に十分な信頼関係が築かれない限り、本音を語ることは困難となります。

言語化プログラムで職場改善を目指す

そこで、教育コミュニケーション協会は「言語化プログラム」を企業向けに提供しています。このプログラムには、心理的な負担を言語化しやすくするためのフレームワークや、社内で共通認識を持つための言語設計、そして本音を引き出すための環境デザインが含まれています。参加した企業からは「1on1の内容が根本から変わった」や「離職者が明らかに減った」といった具体的な成果が報告されており、実効性が表れています。

木暮太一氏自身は、年間200回以上の企業研修を通じて多くのリーダーを支援しており、言語化の重要性を再認識させています。職場のコミュニケーションが真にオープンで、信頼に基づいたものであれば、五月病のような潛在的な危機を未然に防ぐことができるでしょう。私たちはこの春、自らの言葉で気持ちを表現し、風通しの良い職場を実現するために行動を起こす必要があります。詳細は教育コミュニケーション協会の公式ウェブサイトをご確認ください。

この春、あなたの職場でも「言葉が生きる環境」を作り出してみませんか?

トピックス(その他)

【記事の利用について】

タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。

※画像は、利用できませんのでご注意ください。

【リンクついて】

リンクフリーです。