生成AIに対する保護者の意識調査:教育における期待と不安の狭間

生成AIに対する保護者の意識調査

ワンダーファイ株式会社(本社:東京都千代田区)が実施した生成AIに関する意識調査が注目を集めています。調査の結果、保護者たちの間には生成AIに対して期待と不安が入り混じる複雑な感情が浮き彫りになりました。

調査の概要

今回の調査は、4歳から10歳の子どもを持つ保護者を対象に行われ、生成AI(ChatGPTなど)の活用に関する意見が収集されました。調査期間は2025年5月12日から5月14日までの2日間で、171名の保護者からの回答が寄せられました。

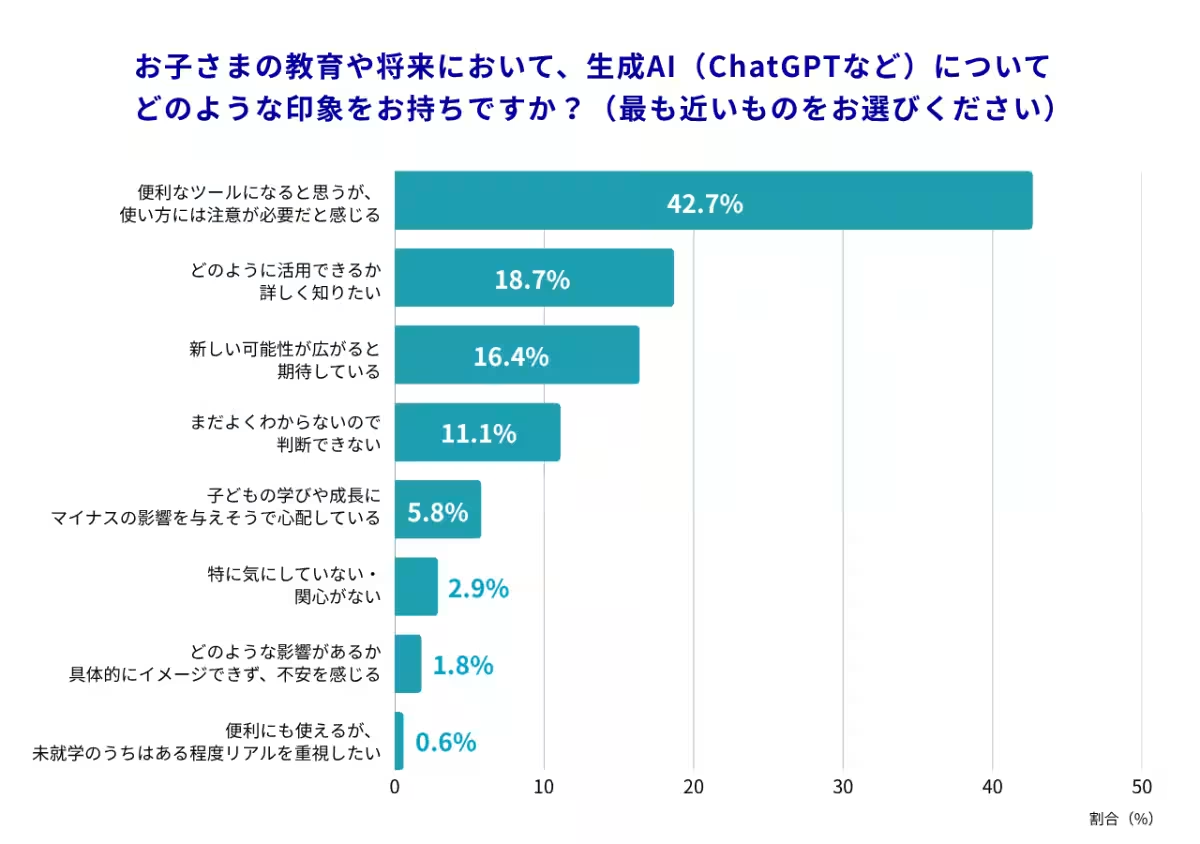

期待と不安が共存する保護者の本音

最も多かった意見は「便利だけど注意が必要」というもので、回答者の42.7%がこの考えを示しました。「新しい可能性が広がる」と期待する声もあれば、「子どもの学びにマイナスの影響を与えそう」との懸念も見られ、保護者の意見は二分されました。具体的には、約35.1%の保護者が、生成AIに対して前向きな関心を持っていることがわかりました。

一方で、「不安を感じる」「まだよくわからない」との消極的な意見も見受けられ、全体として明確な回答が分かれたことが示されました。特に、「どのように活用できるか知りたい」という意見は、学びに対し前向きな姿勢を持つ保護者から多く寄せられています。

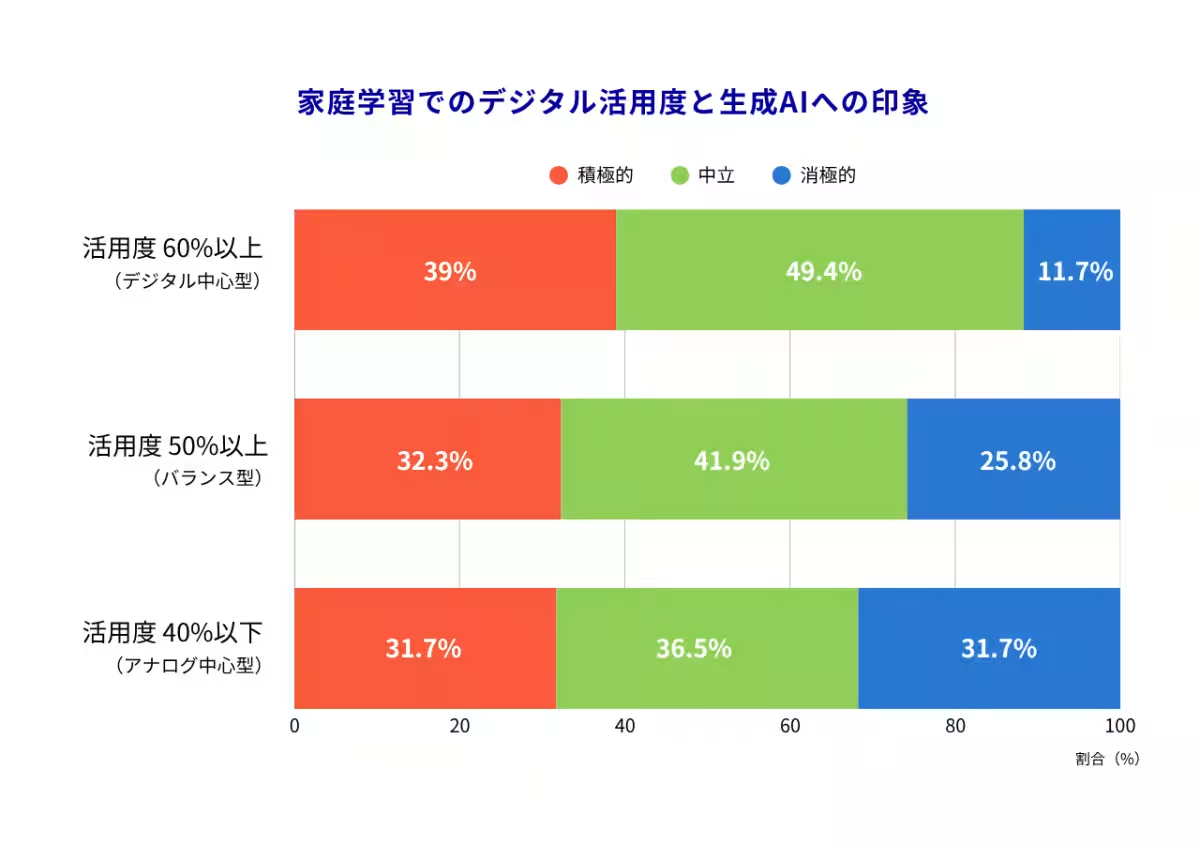

デジタル教材の活用度と生成AIの印象

興味深いことに、家庭でのデジタル教材の使用頻度と生成AIに対するポジティブな印象には相関関係が見られました。デジタル教材を活用することが多い家庭ほど、生成AIに対して前向きな見解を持っている傾向がありました。

特に、家庭学習の約60%以上をデジタル教材で行う「デジタル中心型」の家庭では、約39.0%が生成AIに対して「積極的な印象」を持っていましたが、アナログ教材を中心に使う家庭では、前向きと消極的な意見がほぼ同数でした。このように、デジタルとアナログのバランスによって、生成AIとの距離感が変わることが明らかになりました。

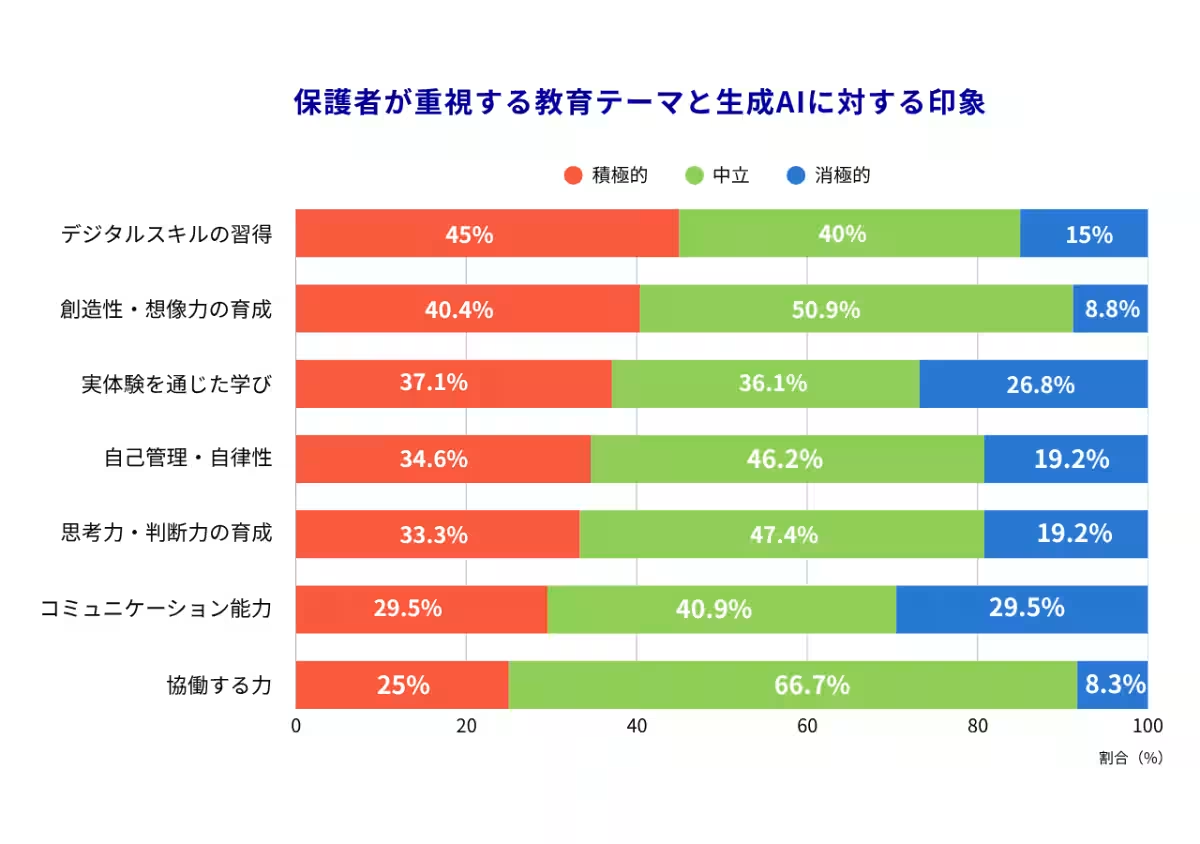

教育観の違いが生む距離感

保護者が重視する教育テーマによっても、生成AIへの印象には違いが見られました。「創造力を育てたい」と考える保護者の約40.4%が生成AIに期待を寄せている一方、「コミュニケーション能力」を重視する家庭では、意見が均衡していることが明らかになりました。このように、教育観が生成AIへの態度に影響を与えています。

ワンダーファイの考え

ワンダーファイの調査チームは、この調査結果から、保護者が生成AIに対して持つ不安と期待を理解し、デジタルとアナログの両方を通じて思考力や創造力を育てる重要性を訴えています。また、生成AIを使う際には、自分の考えを持ち主体的に利用できるスキルが求められるとしています。

まとめ

本調査では、保護者の教育観や家庭でのデジタル教材活用度が、生成AIに対する印象形成にどのように影響しているのかが明らかとなりました。保護者の期待と不安が交錯する中、今後の子どもたちには生成AIを使いこなす力を育むことが求められます。ワンダーファイは、引き続き教育の最前線で、無限の可能性を広げる教育コンテンツを提供していく所存です。

トピックス(その他)

【記事の利用について】

タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。

※画像は、利用できませんのでご注意ください。

【リンクついて】

リンクフリーです。