全国調査で明らかに!療育難民とオンライン支援の重要性

療育難民の実態とオンライン支援の可能性

先日、PAPAMO株式会社が実施した全国の子どもを持つ保護者に向けた発達支援及び療育に関する調査が注目を集めています。この調査結果は、子どもの発達に不安を抱える保護者の多くが、必要な支援を受けられない“療育難民”状態にあることを浮き彫りにしています。

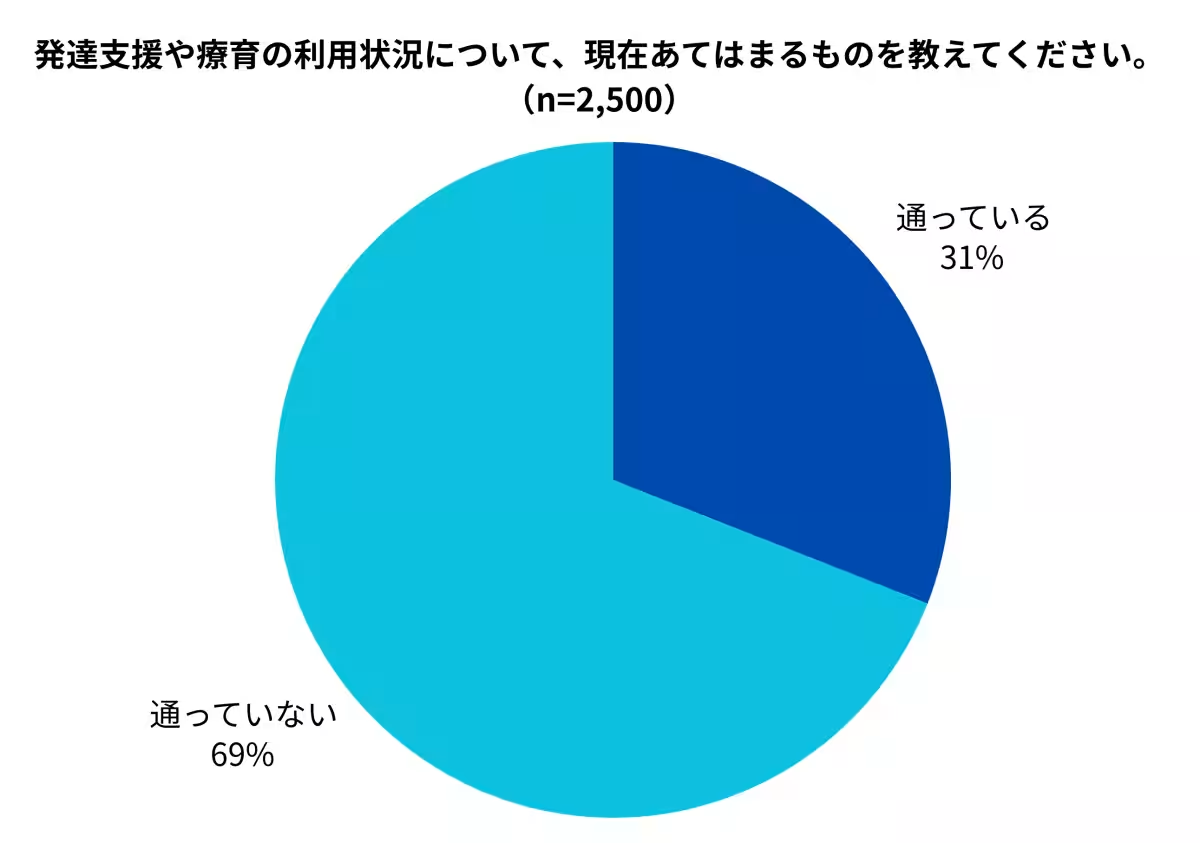

療育難民の現状

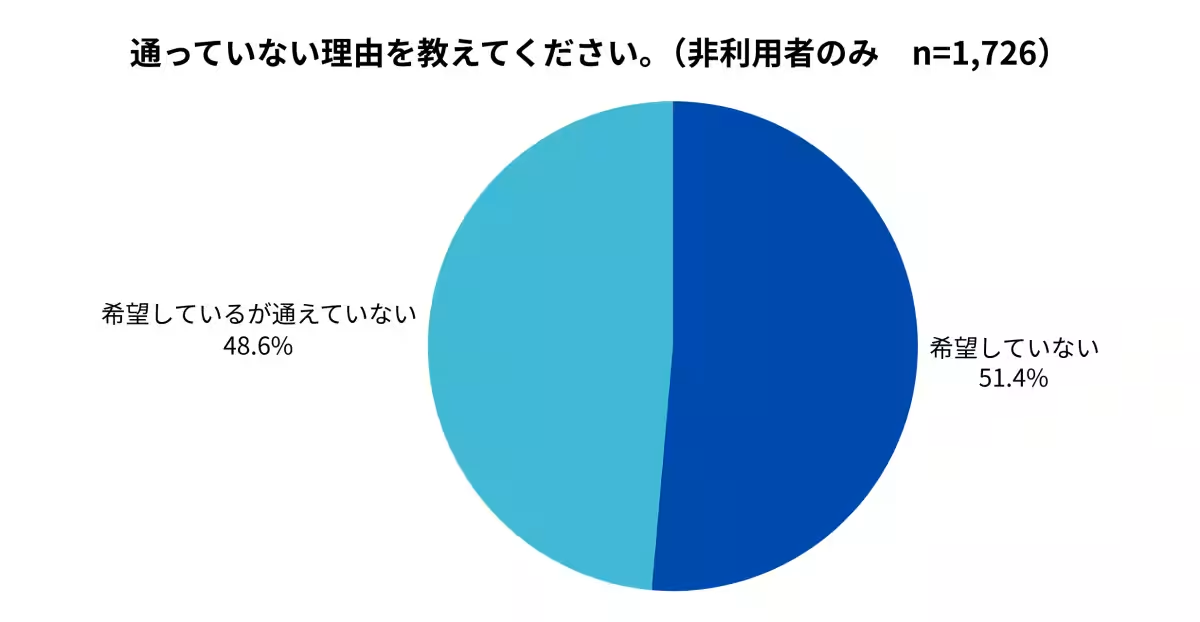

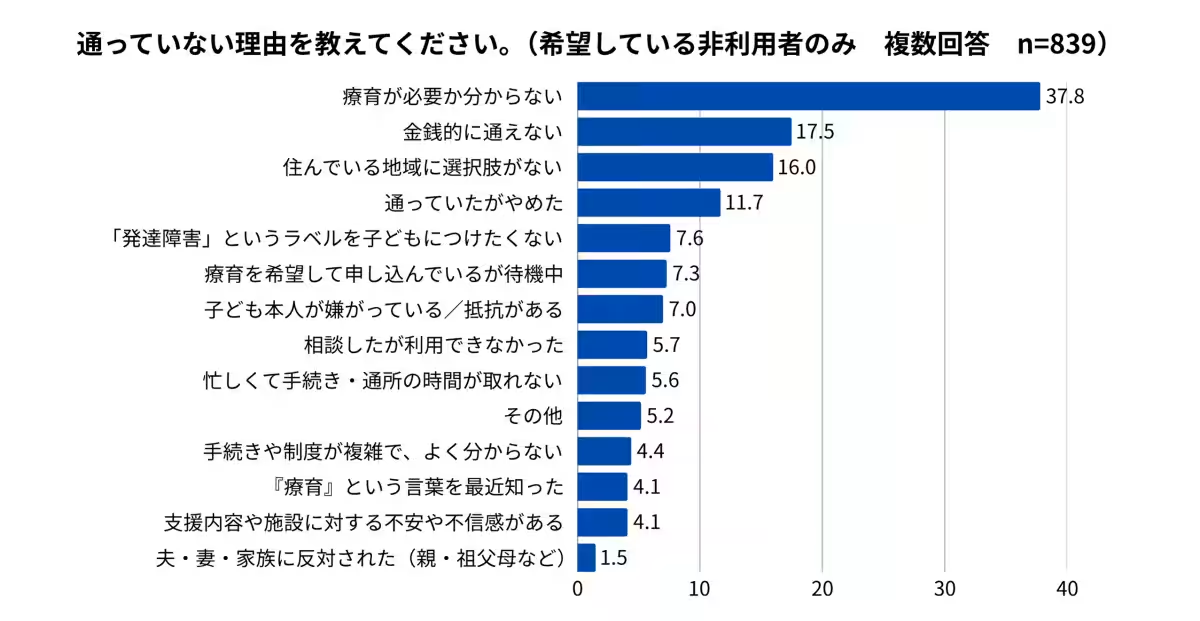

調査によると、約69%の保護者が現在療育を受けていない状況で、その中の約48.6%にあたる839名が、支援を希望しているにも関わらず、適切な療育を受けられない状態にあることが確認されました。この現象を受けて、特に「療育が必要か分からない」という情報格差が最も大きな問題として浮き彫りになっており、保護者の教育や情報アクセスの重要性が浮かび上がります。

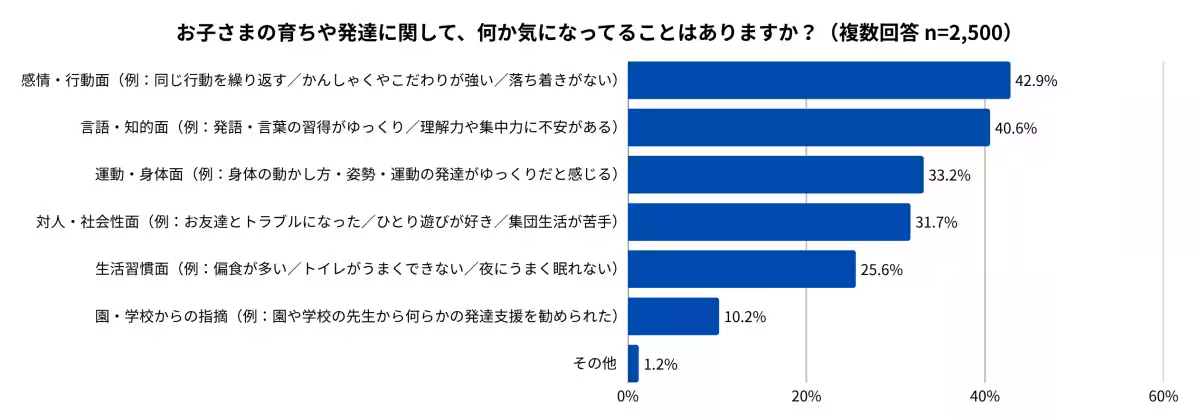

不安を抱える保護者の声

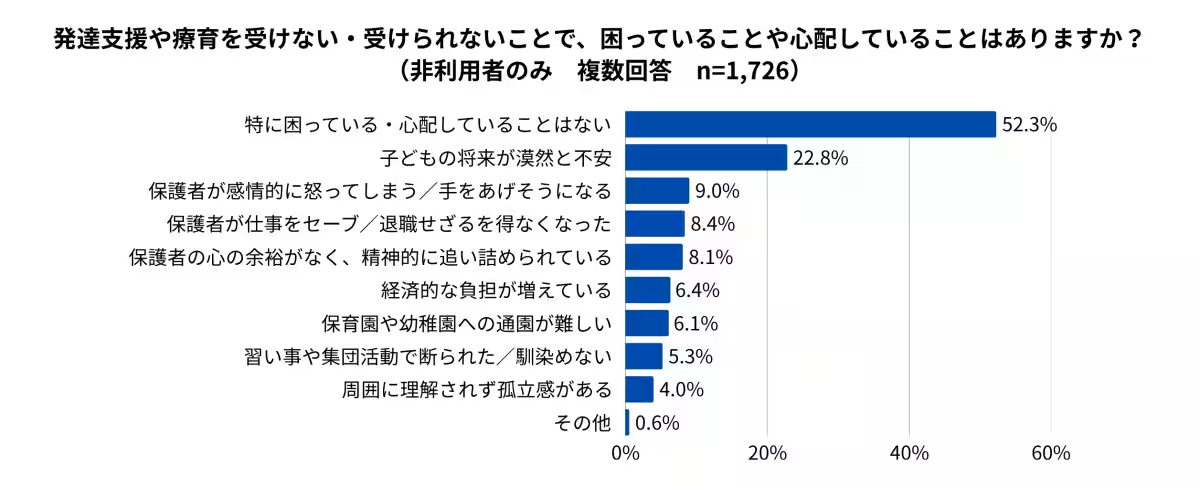

保護者の中で最も多く挙げられる不安要因は「感情・行動面」に関するもので、具体的にはかんしゃくや落ち着きのなさが問題視されています。また、発達支援を受けられない保護者の中には、子どもの将来に対する漠然とした不安を抱えている人も多く見られました。

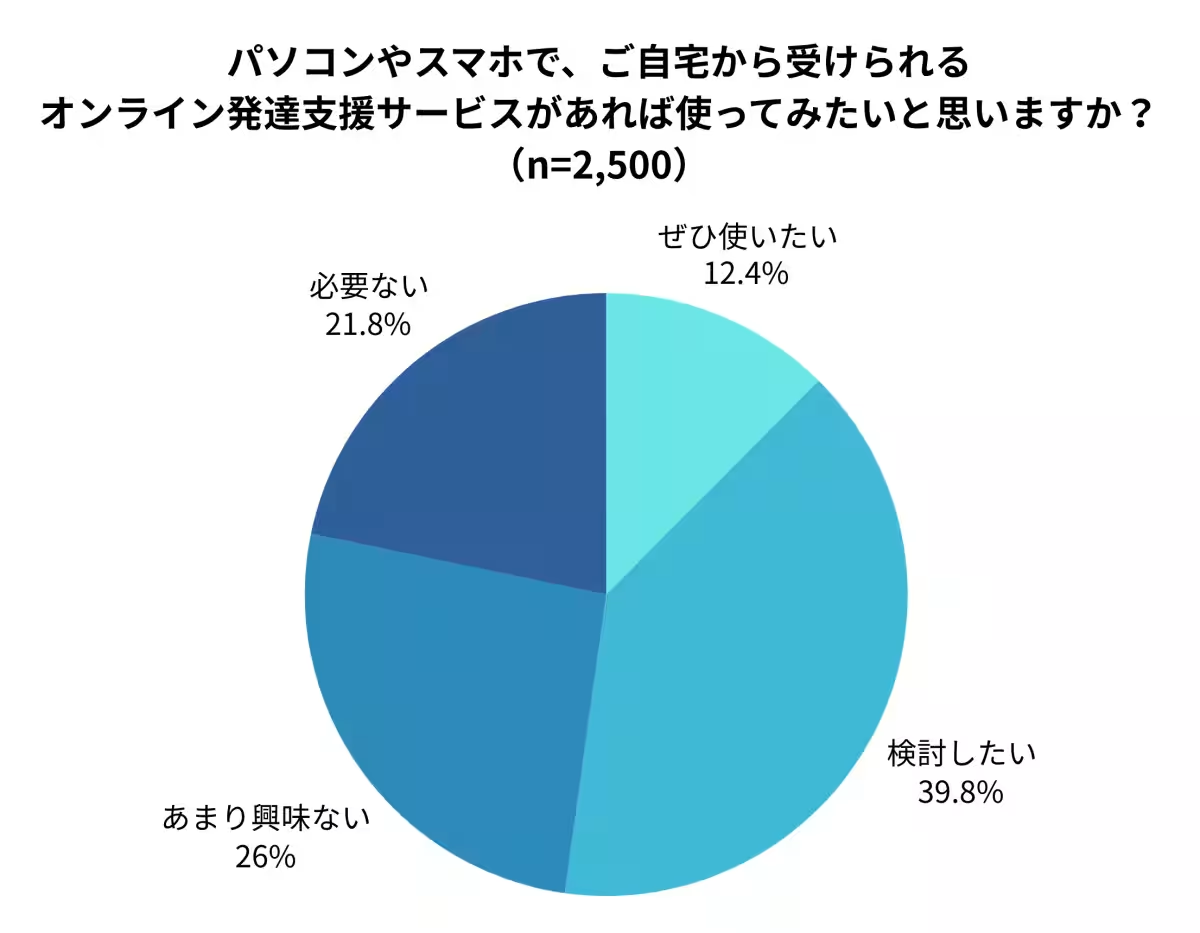

オンライン療育への関心

興味深いことに、調査対象の52%を超える保護者がオンライン発達支援に高い関心を寄せていることも明らかになりました。これは、地域の制約や時間の都合からこれまで支援を受けることが困難だった方々にとって、オンラインサービスが新たな解決策となる可能性を示しています。実際、PAPAMOが提供する「へやすぽアシスト」では、理学療法士や作業療法士による専門的な支援を自宅で受けることができ、利用者からは高い支持を得ています。

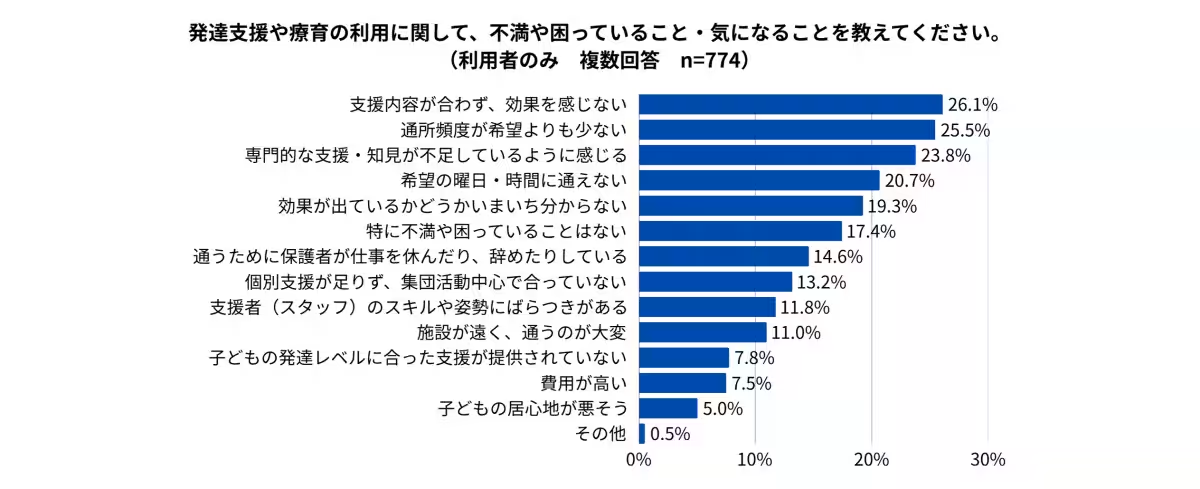

具体的な課題と解決策

調査結果を元に分析すると、療育を受けられない理由として「情報不足」「経済的負担」「地域格差」に加え、「待機問題」が挙げられます。これらの問題に対処し、地域や経済状況にかかわらず発達支援が受けられる環境を構築することが急務です。政府や地方自治体には、早急に相談窓口の設置や療育施設の増設を求める声が多く寄せられています。これは、非常に重要な社会課題であり、今後の改善が期待されます。

結論

今回の調査からは、発達支援や療育における現状の厳しさが浮き彫りになりました。情報格差や支援アクセスの不平等を解消するためには、オンライン支援などの新たなアプローチが求められています。PAPAMO株式会社は、これらの問題を踏まえた上で、より多くの子どもたちに適切な支援を届ける必要があると強く訴えています。すべてのお子様が自分らしく成長できる社会を目指して、継続的な取り組みが求められるでしょう。

トピックス(その他)

【記事の利用について】

タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。

※画像は、利用できませんのでご注意ください。

【リンクついて】

リンクフリーです。