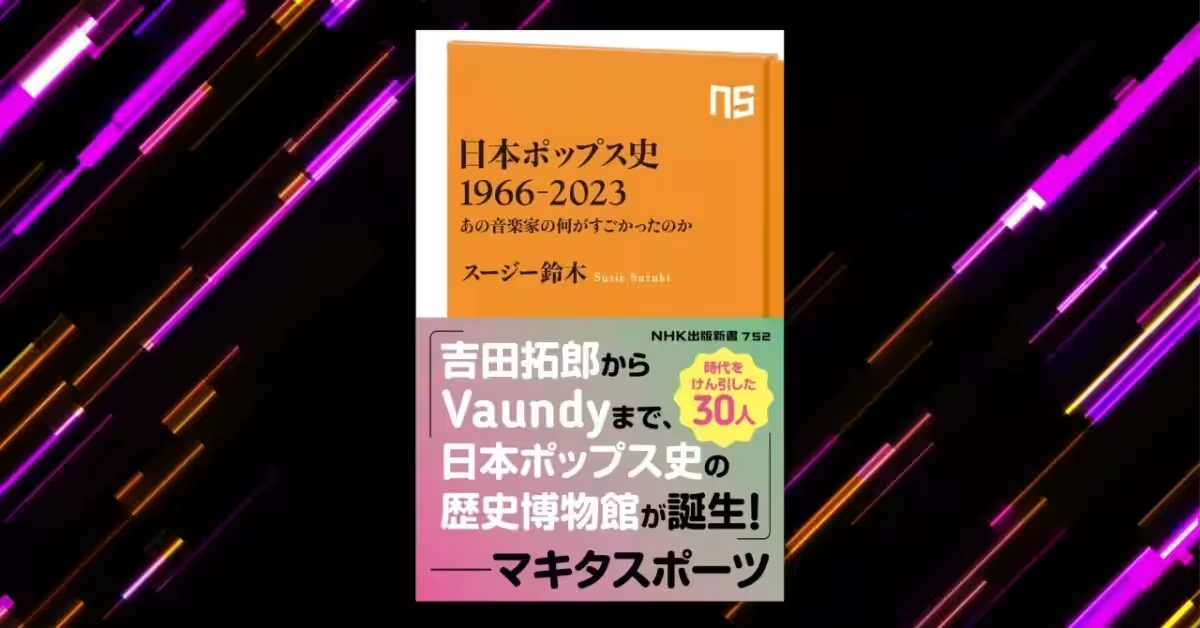

日本ポップスの歴史を紐解く新刊『日本ポップス史1966-2023』増刷決定

日本ポップスの歴史を紐解く新刊『日本ポップス史1966-2023』増刷決定

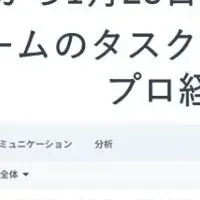

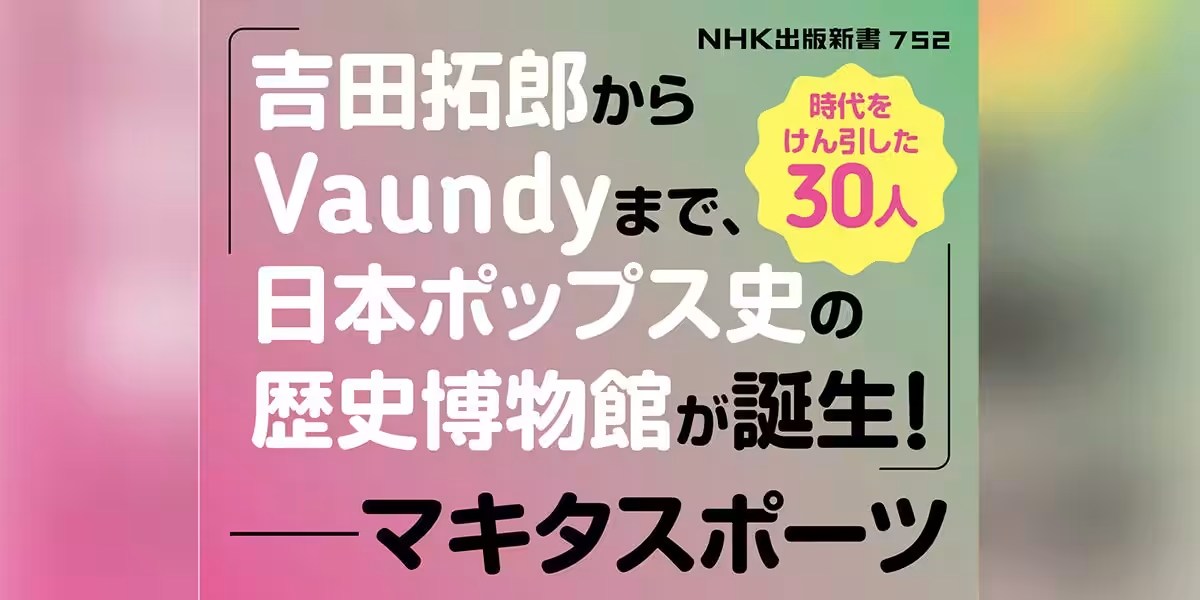

日本の音楽シーンの全貌を描いた新刊『日本ポップス史1966-2023あの音楽家の何がすごかったのか』が、好評につき11月10日の発売から1週間足らずで早くも増刷されました。この本は、過去60年を超えるポップ音楽の歴史を、30人以上の音楽家の視点から詳しく掘り下げ、彼らがどのように日本の音楽を形作ってきたのかを伝えています。著者のスージー鈴木氏のそのコメントにもあるように、特定のアーティストに偏ることなく、広く音楽の全体像を把握できる一冊となっています。

増刷の背景

本書は、Amazonの「売れ筋ランキング 本-J-POP」や楽天ブックスの「新書(エンタメ)部門」で1位を獲得するなど、売上を伸ばしています。このような好調な結果は、著者が音楽の発展における「平和」が重要であると語るように、読者が新たな音楽の扉を開くことに感銘を受けているからかもしれません。

書籍の構成と内容

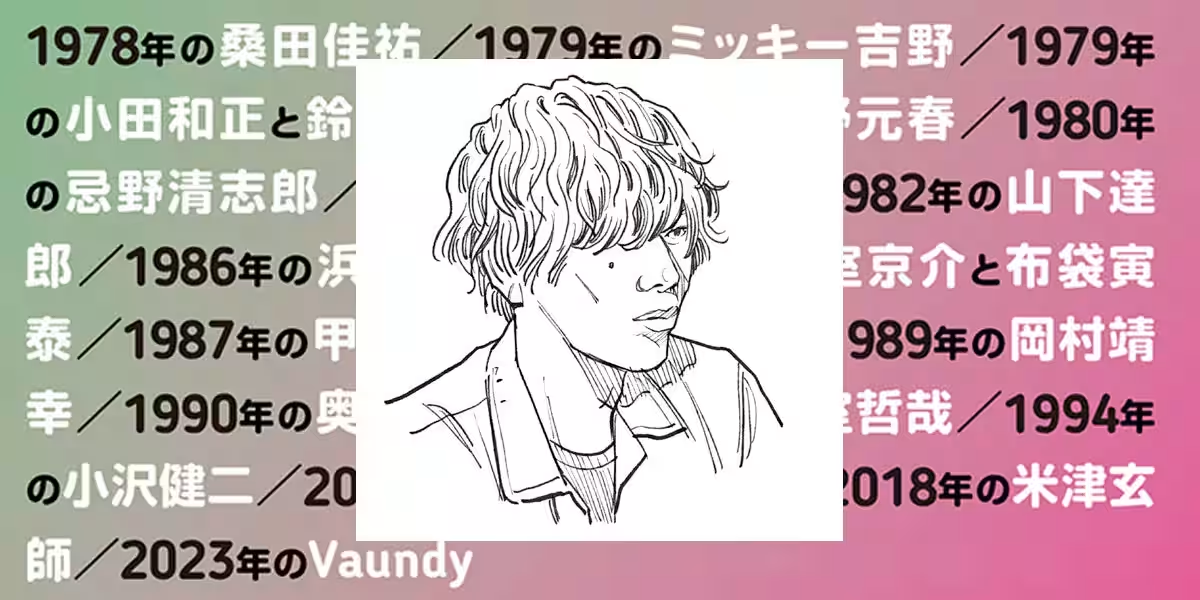

書籍の構成は、各時代の音楽シーンを詳細に記録しており、以下のような章立てをしています。

- - はじめに: 音楽家の凄さとその時代を探る視点

- - 序章: 1972年の吉田拓郎について

- - 第1章 (1966-1979): かまやつひろしや矢沢永吉など、1966年から1979年までの音楽家たち

- - 第2章 (1980-1994): 佐野元春や小室哲哉など、1980年代から1994年までの音楽家たち

- - 第3章 (2016-2023): 宇多田ヒカルや米津玄師に焦点を当てた最近の音楽家たち

- - おわりに: 総じて音楽の歴史を振り返る

この本では、「あの時代にいちばんすごかった音楽家」にスポットを当てながらも、時代性や大衆性といった重要な要素をしっかりと捉えています。このようなアプローチにより、読者はただの音楽史だけでなく、時代背景や文化的背景も含めた豊かな理解が得られるでしょう。

特別公開のコンテンツ

また、増刷を記念して本書の第3章から「2018年の米津玄師」を特別に公開しています。米津玄師の登場による日本の音楽シーンの変化を考察することで、アーティストの過去と現在を結ぶ魅力も感じ取ることができます。

音楽を楽しむ新たなヒント

スージー鈴木氏は、音楽が「推し」以外にも無限の可能性を持つことを再確認させてくれる一冊として、この本を多くの人に手に取ってほしいと語っています。「日本ポップス史」を通じて、音楽の楽しみ方を広げるきっかけになるでしょう。また、著者自身の半世紀にわたる経験や研究が詰まった本書は、幅広い世代の読者にとって、知識を深めるための貴重な資料ともなります。

まとめ

日本のポップ音楽がどれほど多様で深いのかを理解するために、ぜひ『日本ポップス史1966-2023』を手に取ってみてください。音楽を愛するすべての方にとって、新たな発見が待っています。次世代の音楽愛好者にも、ぜひ伝えたい内容が詰まっている本です。この機会に、音楽の背後にあるストーリーを深く掘り下げてみませんか?

トピックス(その他)

【記事の利用について】

タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。

※画像は、利用できませんのでご注意ください。

【リンクついて】

リンクフリーです。