学校現場におけるヤングケアラー支援の課題と提言を探る調査結果

ヤングケアラー支援調査の概要

一般社団法人ヤングケアラー協会が実施した、全国の小・中・高等学校の教員を対象とした調査の結果について、詳しく紹介します。本調査の目的は、学校でのヤングケアラー支援の実態や課題を明らかにし、今後の支援方策を模索することです。

調査の概要

本調査は、309名の教員を対象に、オンラインアンケート形式で実施されました。具体的な調査項目には、ヤングケアラーの特定難易度、支援の方法、外部機関とのつながり、教員が期待する支援内容などが含まれています。

調査結果のポイント

1. ヤングケアラーの把握の難しさ

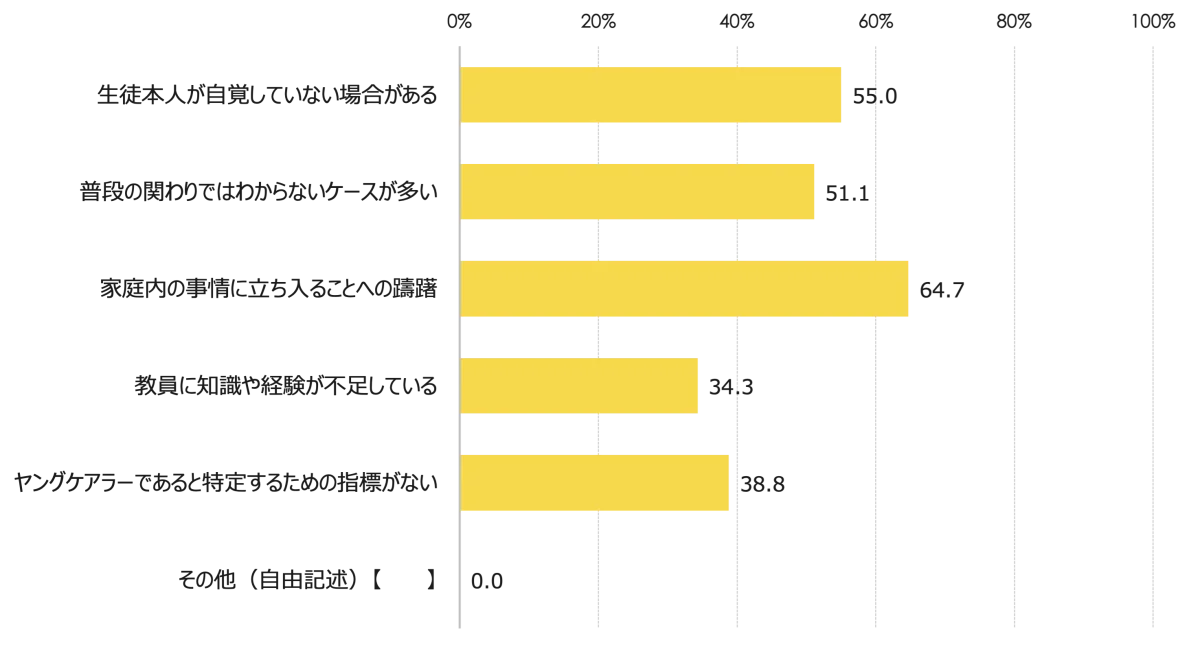

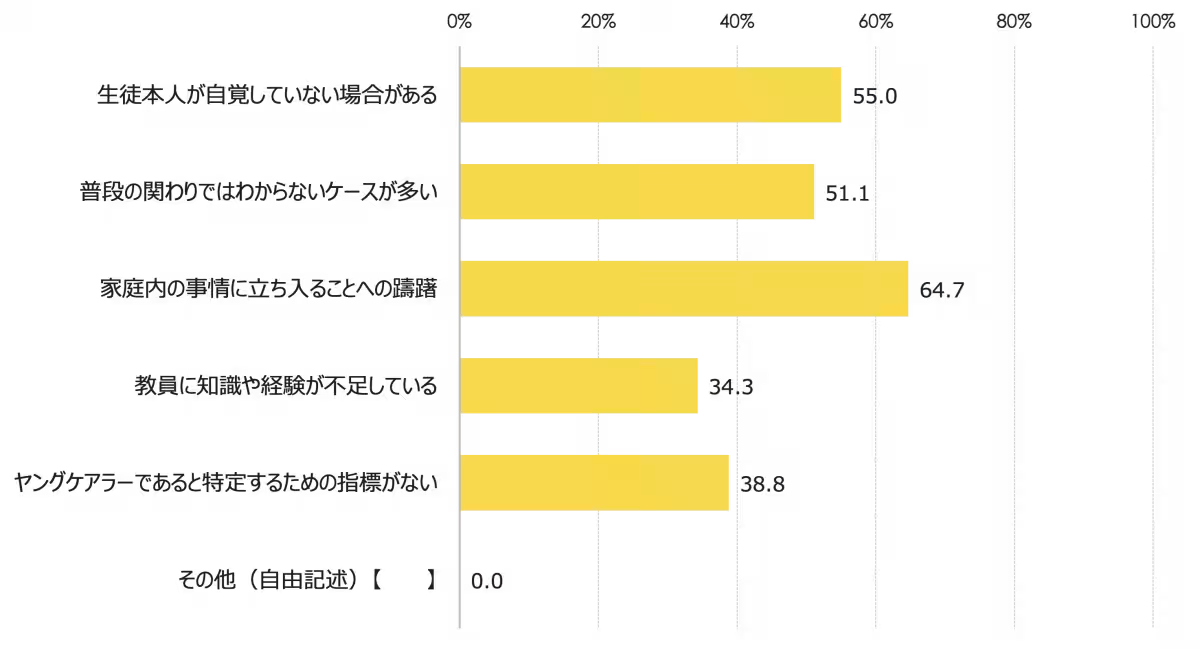

調査結果によると、ヤングケアラーを把握することは非常に難しいことが明らかになりました。特に「家庭内の問題に踏み込むことへの躊躇」が64.7%と最も多く、次いで「生徒本人の自覚不足」(55.0%)や「普段の関わりでは分からない」(51.1%)という意見が目立ちました。このように、プライバシーを尊重する必要性や家庭環境への影響を考慮することが難しいため、支援の体制が不十分な状況です。

2. 支援や外部との連携に関する課題

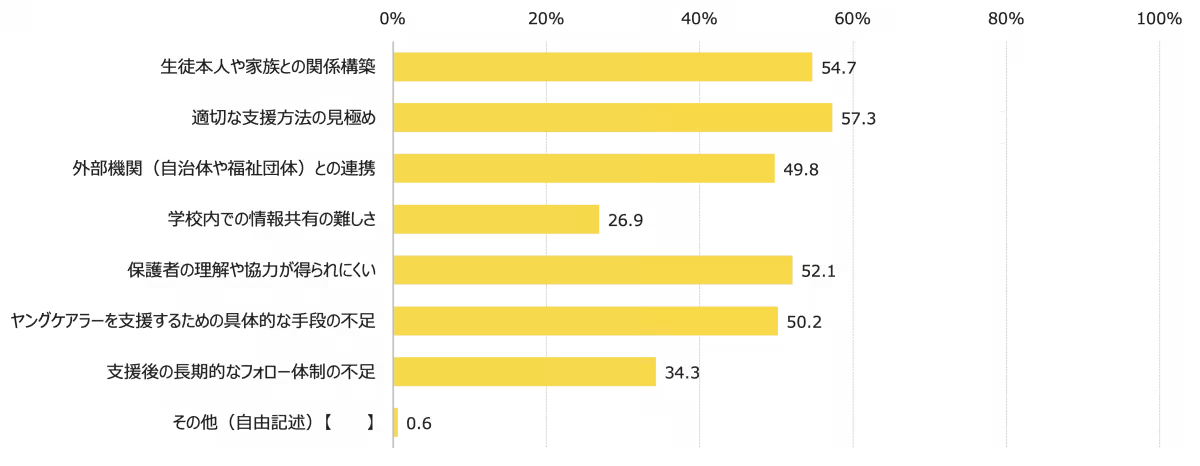

教員たちは、支援や外部機関との連携に関しても課題に直面しています。「適切な支援方法を見極めること」(57.3%)や「生徒や家族との信頼関係作り」(54.7%)が重要なポイントとして挙げられました。特に外部機関との連携が49.8%と多くの教員から問題視されており、情報共有等が進んでいない実情が浮き彫りになっています。

3. 既存の支援策

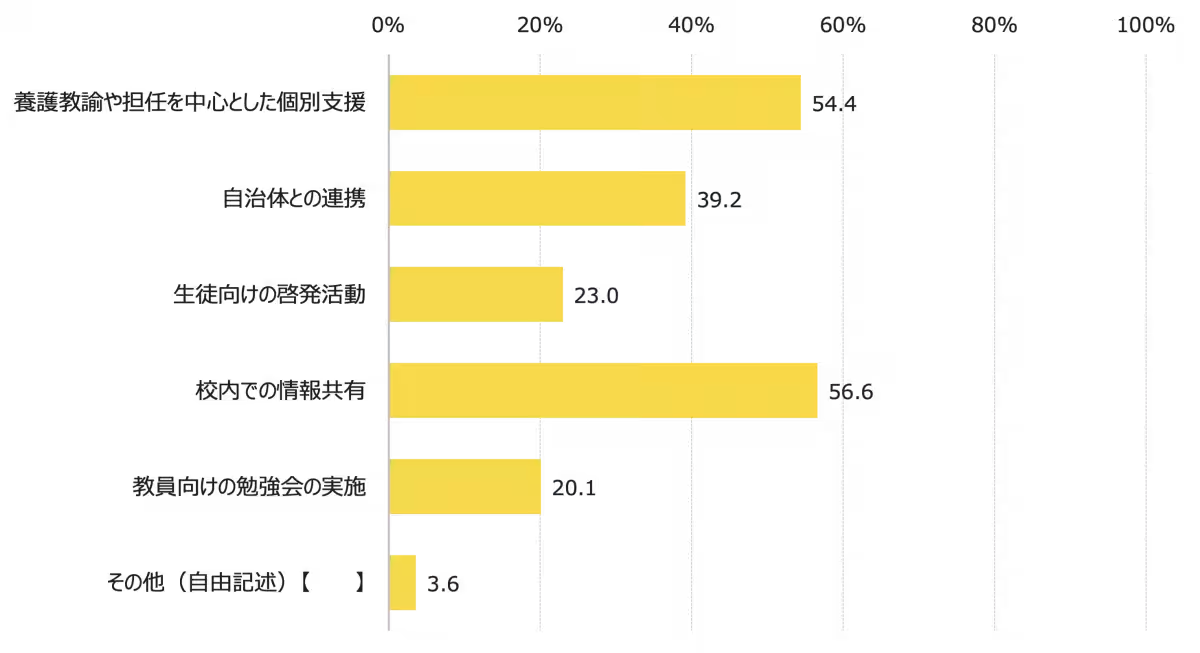

全国の学校では、校内での情報共有(56.6%)や個別支援(54.4%)が主要な支援策として行われています。しかし、自治体との連携が39.2%に過ぎず、協力体制のさらなる強化が必要です。

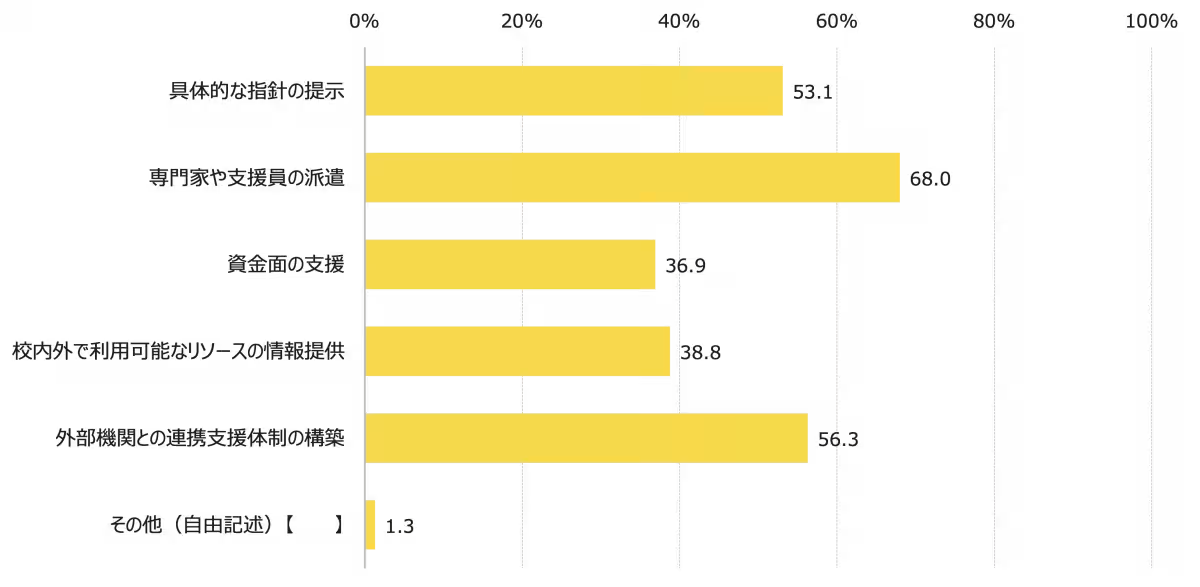

4. 教員が必要とする支援

教員が求める支援としては、「専門家や支援員の派遣」(68.0%)、「外部機関との連携強化」(56.3%)、そして「教員向け研修の充実」(50.1%)が挙げられました。これらの施策は、現場の負担を軽減し、効果的な支援を実施するために必要不可欠です。

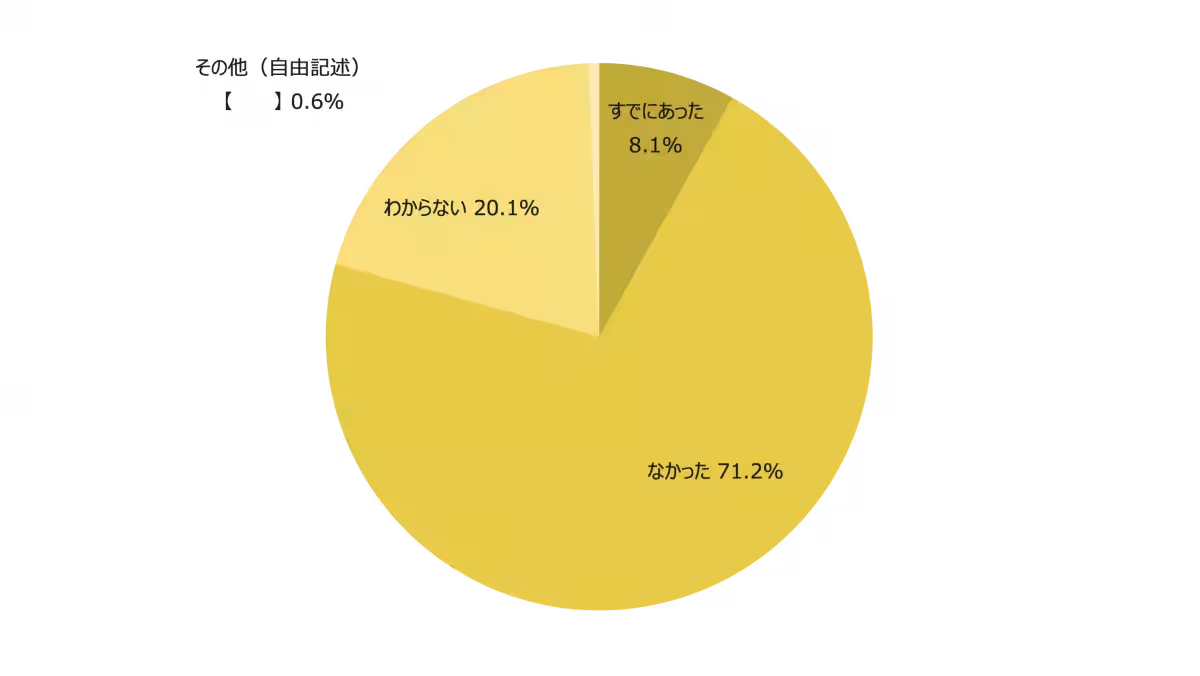

5. 統一的な対応ルールの現状

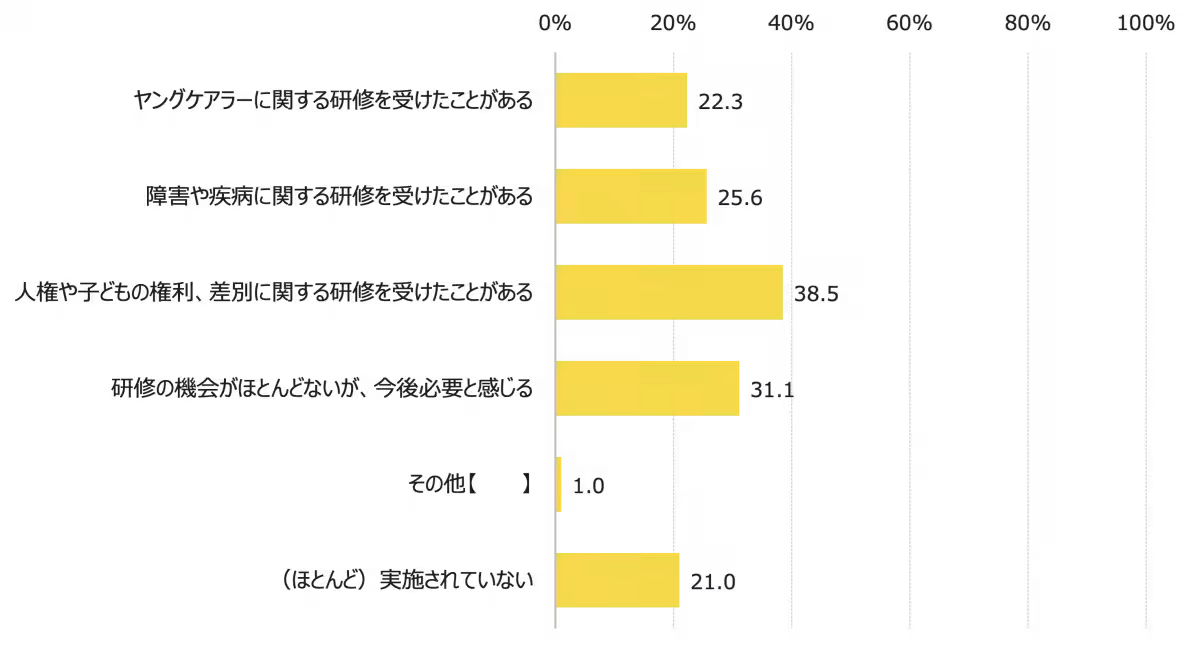

調査によると、ヤングケアラー支援に関する統一的な指針を欠いている学校が71.2%に達しました。また、教員でヤングケアラーに関する研修を受けた者は22.3%と少数であることから、支援の手法や知識を深めるための研修機会の不足も問題です。

今後の課題と展望

この調査から、多くの学校現場がヤングケアラー支援の実施に向けた努力を示しているものの、依然として改善すべき点が多いことが判明しました。具体的には、

- - 学校での対応指針の整備:現場での対応が学校ごとに異なることを解消するため、権威ある基準の明確化が必要です。

- - 外部機関との連携強化:学校内での支援が進む中でも、自治体や福祉機関との情報共有の不足が目立ち、支援の一貫性を持たせることが求められています。

- - 教員向け研修の充実:専門知識を持つ教員が少ない現状を変えるため、ヤングケアラーに関する研修の整備が急務です。

今後は、学校、行政、そして関係機関が手を取り合い、より効果的な支援体制を構築することが期待されています。さらに、詳細な調査結果は、下記のリンクから確認できます。

調査結果の詳細

ヤングケアラー協会について

一般社団法人ヤングケアラー協会は、ヤングケアラーの支援を行う団体です。この協会は、当事者の相談窓口やイベント運営、さらには地域や教育機関への研修を通じて、ヤングケアラーの問題を社会に広く啓発することを目指しています。

トピックス(その他)

【記事の利用について】

タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。

※画像は、利用できませんのでご注意ください。

【リンクついて】

リンクフリーです。