自己効力感が学力向上に与える影響を探る調査結果

自己効力感が学力向上に与える影響を探る調査結果

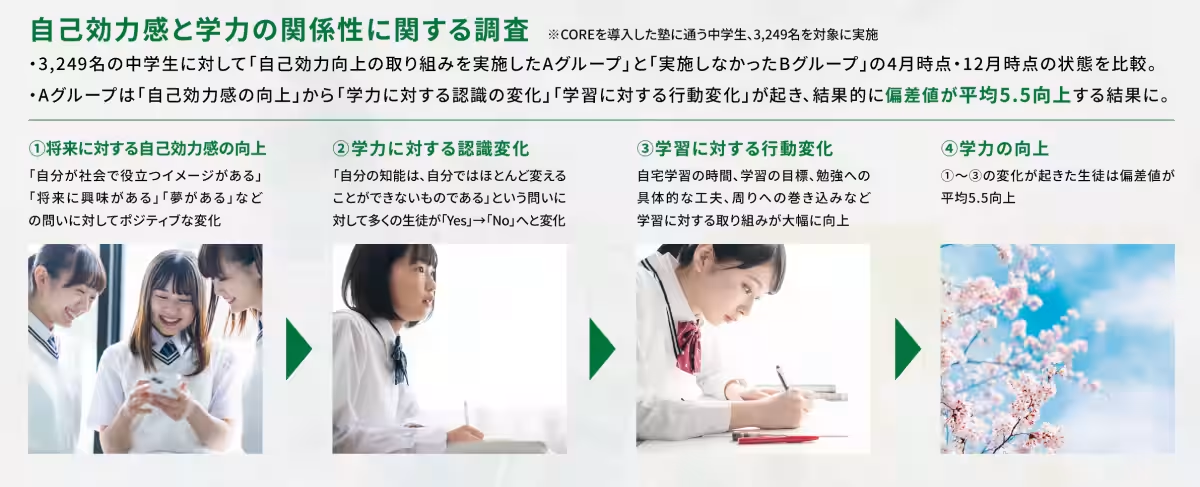

株式会社エナジードは、株式会社学研ホールディングスと連携し、学習指導の中で取り組む「自己効力感」の向上が中高生の学力にどのように影響を与えるのかを調査しました。この研究は、約1年間にわたる追跡調査で、対象となったのは学研グループの学習塾に在籍する中高生3,249名です。

研究の背景

文部科学省は学力の三要素として「学びに向かう力」を位置づけ、自発的に学びに取り組む態度が重要であると提言しています。最近の大学入試では非認知的な力量が重視される傾向があり、今後は「自己効力感」を育むことが教育現場での重要課題となっています。この調査では、自己効力感が学力向上にどう寄与するかを定量的に明らかにすることが目的です。

調査方法と結果

調査期間は2024年4月から2025年3月までの1年間で、ENAGEEDの授業と通常授業を組み合わせ、以下の三つの指標を継続的に測定しました。

1. 学習の目的意識

2. 自己効力感

3. 具体的な学習行動

この調査の結果、全ての指標が向上した生徒は、偏差値が平均5.5ポイント増加しました。特に、目的意識の具体化や学習行動の工夫が顕著に見られました。このデータは、学習意欲や努力を直接的に評価する重要な要素を示しています。

生徒と先生の反応

生徒の変化

ENAGEEDの授業活動を通じて、生徒たちからは積極的に意見を述べる機会が増え、学習計画が具体的になったとの報告が多数寄せられました。「自分ならできる」という自己効力感の高まりも確認されています。

教師のアプローチ

調査内容を評価する中で、教師たちは生徒の小さな変化を認める声かけや、次の段階への明確なフィードバックが生徒のモチベーションを高める効果があることを実感しました。このような相互作用が、学習行動の好循環を生む重要な要素であると考えられます。

自己効力感がもたらす変化の流れ

この調査によって明らかになったのは次の流れです。

1. 目的意識の明確化

2. 自己効力感の向上

3. 学習行動の変化

4. 学力の向上

この好循環は、生徒たちが自分の意義を理解し、努力によって改善可能だと感じることから始まります。

今後の展開

エナジードは、得られた知見を基に、学校や自治体、塾との連携を強化していく方針です。目指すのは、生徒が「自分ならできる」と感じる教育環境を整え、学力を持続的に向上させることです。

具体的には、学力の向上を目指した目標設定や振り返りの方法、さらに不登校へのアプローチとして小さな成功体験を重視した支援を行う予定です。これにより、家庭や学校との連携を強化し、生徒が学びに戻る手助けをする仕組みを整えていきます。

まとめ

自己効力感が学力向上に寄与する重要性が明らかになった今回の調査は、今後の教育政策に大きな示唆を与えるものです。この取り組みが生徒たち一人一人の成長に貢献し、さらなる学びの可能性を広げていくことを期待します。

トピックス(その他)

【記事の利用について】

タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。

※画像は、利用できませんのでご注意ください。

【リンクついて】

リンクフリーです。