九州大学とBlueMemeが開発した複雑ネットワーク解析の新手法とは

九州大学とBlueMemeが切り拓く新たなネットワーク解析技術

東京都千代田区に本社を構える株式会社BlueMemeは、2023年から九州大学と協力し、高度なソフトウェア開発の実現に向けた共同研究を行っています。この研究の成果として、九州大学生体防御医学研究所の藤田アンドレ教授率いる研究グループが、複雑ネットワークを解析する新たな技術を開発しました。この技術は、SNSや感染症の拡大モデル、化学反応のネットワークなどへの応用が期待され、2025年8月2日には、国際的な学術誌『Journal of Complex Networks』に掲載される見通しです。

新たな視点:グループの関係性を分析

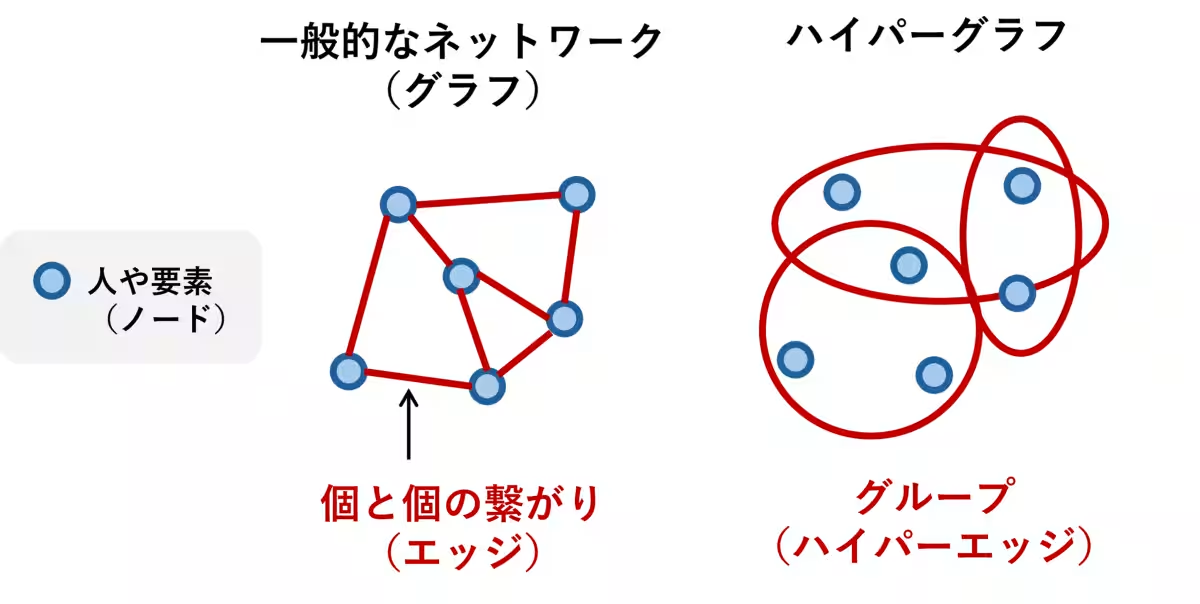

従来のネットワーク解析では「個対個」の関係が主に取り上げられてきましたが、現実の社会や自然のシステムでは、複数の要素が同時に相互作用する「高次の関係性」が存在します。そのため、今回の研究では「ハイパーグラフ」という新たなネットワーク構造が導入され、複数のノード(要素)を一つのまとまり(ハイパーエッジ)として扱うことで、より実態に即した複雑な関係を表現することが可能となりました。

赤い楕円で示されるハイパーエッジは、これらが「グループ的な関係性」を表し、従来の1対1のネットワーク解析では把握しきれなかった現実のつながりを可視化します。このハイパーグラフを用いた研究により、下記のような革新的な統計手法も構築されました:

- - パラメータ推定:複雑な構造を数値的に捉えることが可能に。

- - モデル選択:最も適したネットワークモデルを自動的に選定。

- - 構造比較(ANOHVA):異なるネットワークが同一のメカニズムによって生成されたかを比較分析します。

この手法によって、社会、自然、医療など多様な分野での活用が期待されています。

量子コンピュータとの連携

新技術の実用化に向けて大きな課題となるのが、大規模データを扱う際の計算負荷です。特に、ネットワーク解析における「スペクトル解析」には膨大な計算リソースが必要とされるため、ネットワークのサイズが大きくなればなるほど処理時間が急激に増加するのです。

この問題を解決する鍵とされるのが量子コンピュータです。量子コンピュータは、従来のコンピュータに比べて複雑な計算を短時間で並列処理できるため、今回の解析技術との相性は非常に良いと期待されています。特に、SNSやIoTのデータがリアルタイムで生成される領域において、量子技術を取り入れることで、スピードと精度を兼ね備えた高度なデータ分析が実現可能になると考えられています。

具体的な応用例

この新技術がもたらす具体的な活用例は以下の通りです:

- - SNS分析:ユーザー間のグループ的関係性を可視化し、情報の拡散を最適化。

- - 感染症モデル:グループ単位での感染拡大を分析し、予測精度の向上に寄与。

- - 組織解析:企業内のチームや部門の関係性を明確化し、人材配置や組織改革の参考に。

- - 化学分析:代謝経路や脳神経ネットワークなど、自然界の複雑な構造を解析する手段としても利用が可能です。

九大の藤田教授のコメント

藤田教授は、「本技術は高次の相互作用を含む複雑なシステムの統計的分析を可能にし、異なるシステムのメカニズムを理解するための強力な手段として期待されています」と述べています。

今後もBlueMemeは、この共同研究を通じて先進的な技術を開拓し、さまざまな社会課題の解決につなげていく予定です。

詳しい情報は、BlueMeme公式サイトをご覧ください。

トピックス(その他)

【記事の利用について】

タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。

※画像は、利用できませんのでご注意ください。

【リンクついて】

リンクフリーです。