運送業界における実運送体制管理簿の義務化とその実態調査結果

はじめに

2025年4月から運送業界で義務化された「実運送体制管理簿」について、株式会社Azoopが実施した実態調査の結果が発表されました。この制度は、元請けから下請け、さらには再下請けへと続く多重下請け構造を可視化し、長時間労働や低賃金、ドライバー不足といった問題を解決するために導入されました。明らかになった調査結果を通じて、運送業界の現状を探っていきます。

調査概要

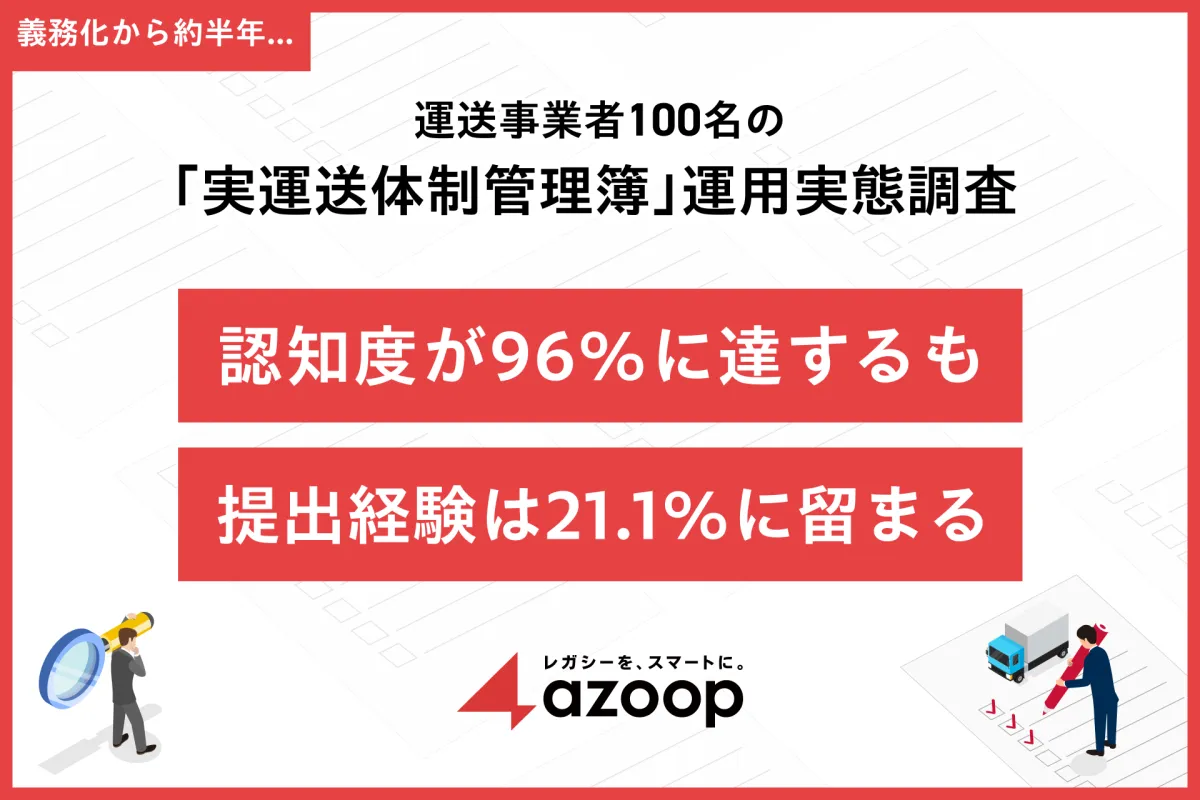

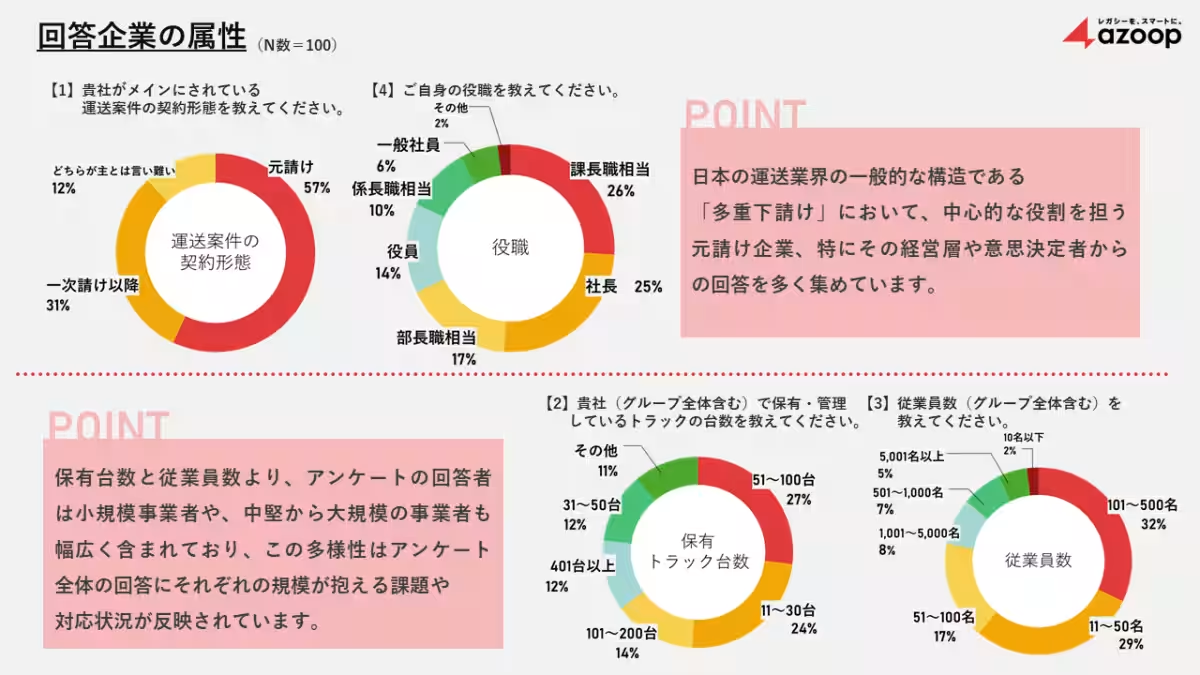

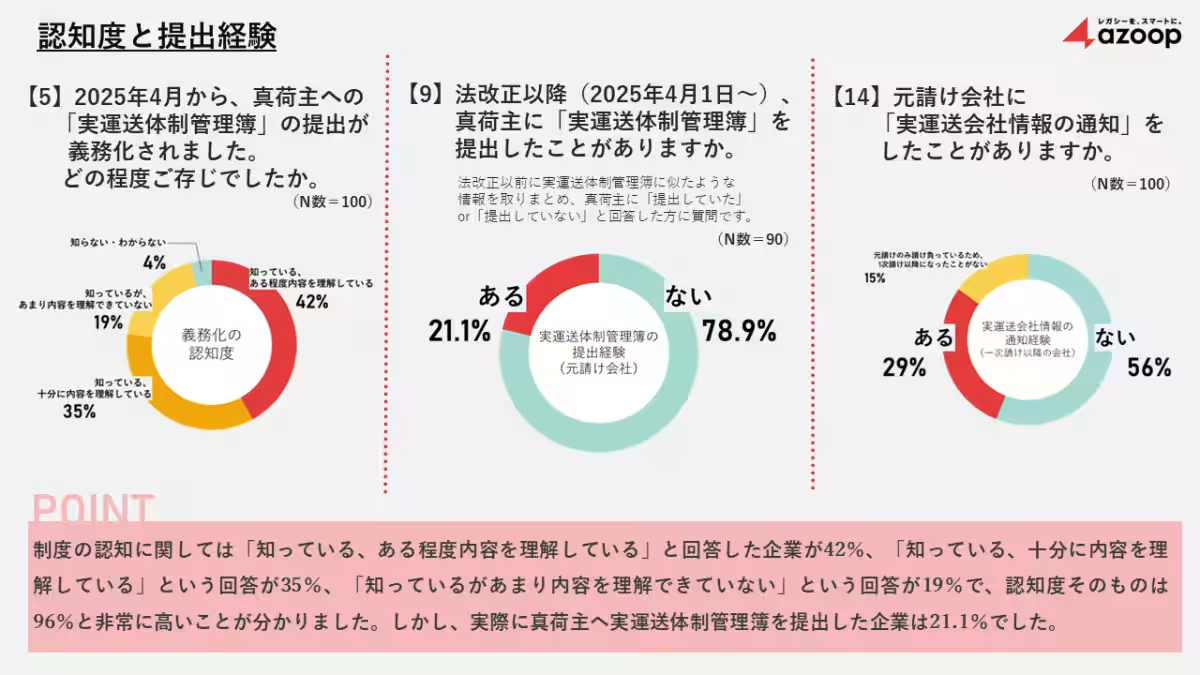

Azoopは、元請けや一次請け以降の運送事業者100名を対象に、実運送体制管理簿の運用実態調査を行いました。その結果、制度に対する認知度は96%と非常に高いものの、実際に運用している企業はわずか21.1%にとどまっています。このギャップの背後には、情報共有の不足や事務作業の増加といった課題が浮かび上がってきました。

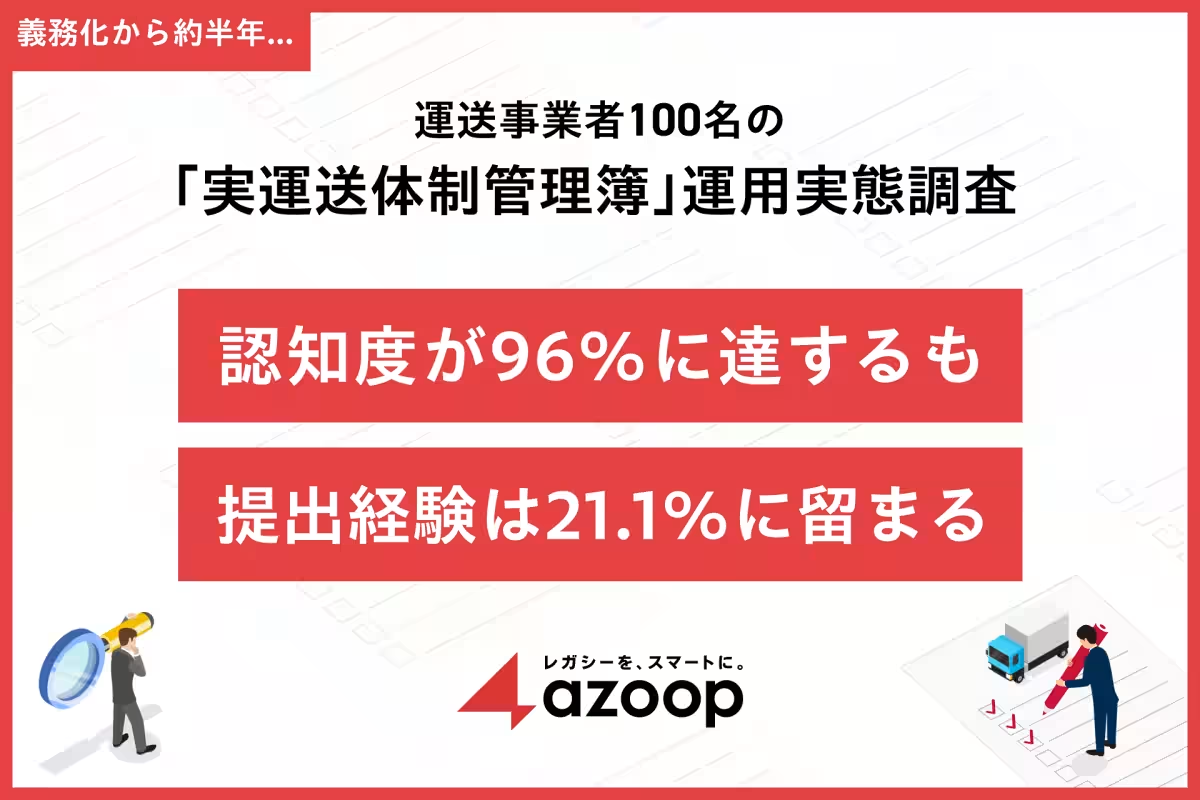

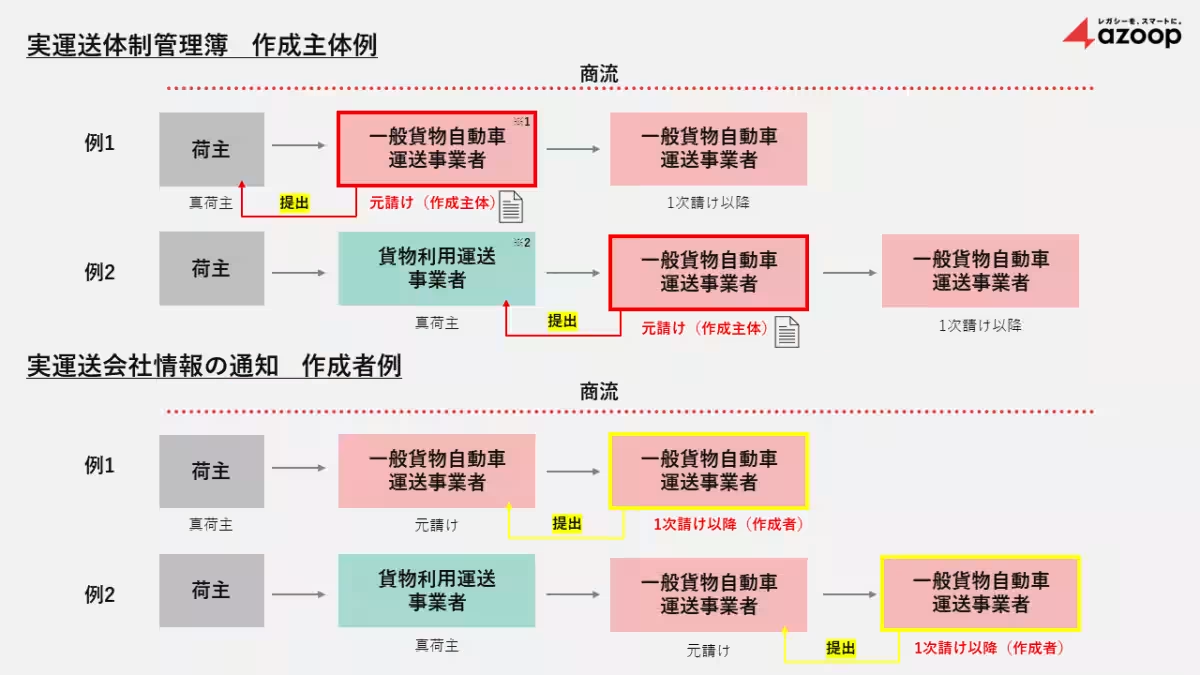

実運送体制管理簿とは

実運送体制管理簿は、荷主から依頼された運送がどのように委託され、実際の運送がどの業者によって行われたのかを記録するものです。紙での作成も可能ですが、効率化の観点から電子化が推奨されています。この制度は、ドライバーの労働環境を改善するための重要な役割を果たしています。

認知度は高いが実運用は低迷

調査の結果、運送業界ではこの制度への認知度は非常に高いものの、実際には適切に運用されていない状況が浮き彫りになりました。調査に回答した企業の中で42%が「制度を知っているが、内容を理解していない」という状態であり、理解の不十分さが運用を妨げていることがわかります。このように、制度への期待とは裏腹に、実務での適用は進んでいないと言えます。

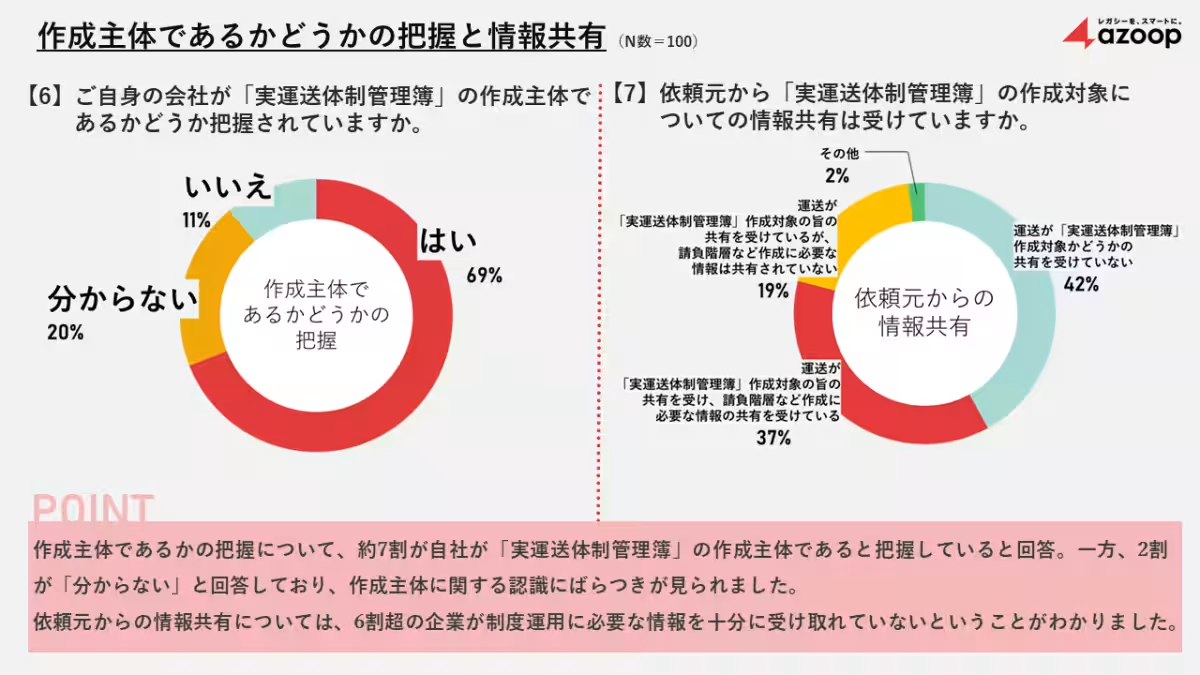

情報共有の課題

調査結果から、6割以上の企業が情報共有の不足を感じていることが明らかになりました。運送会社は、実運送体制管理簿を作成するために、依頼元からの必要な情報を受け取ることが重要ですが、約42%の企業がその情報を受け取っていないと回答しています。このことは、過去の取引慣行が変わらないことから、制度の運用が阻まれている現状を示しています。

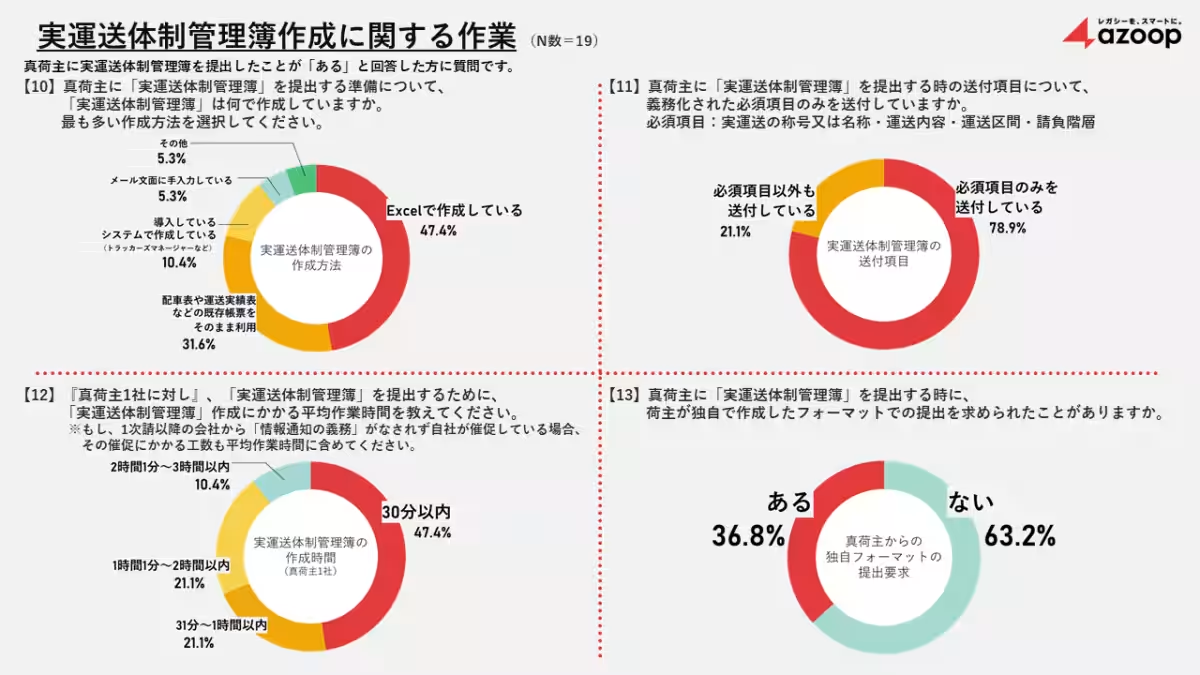

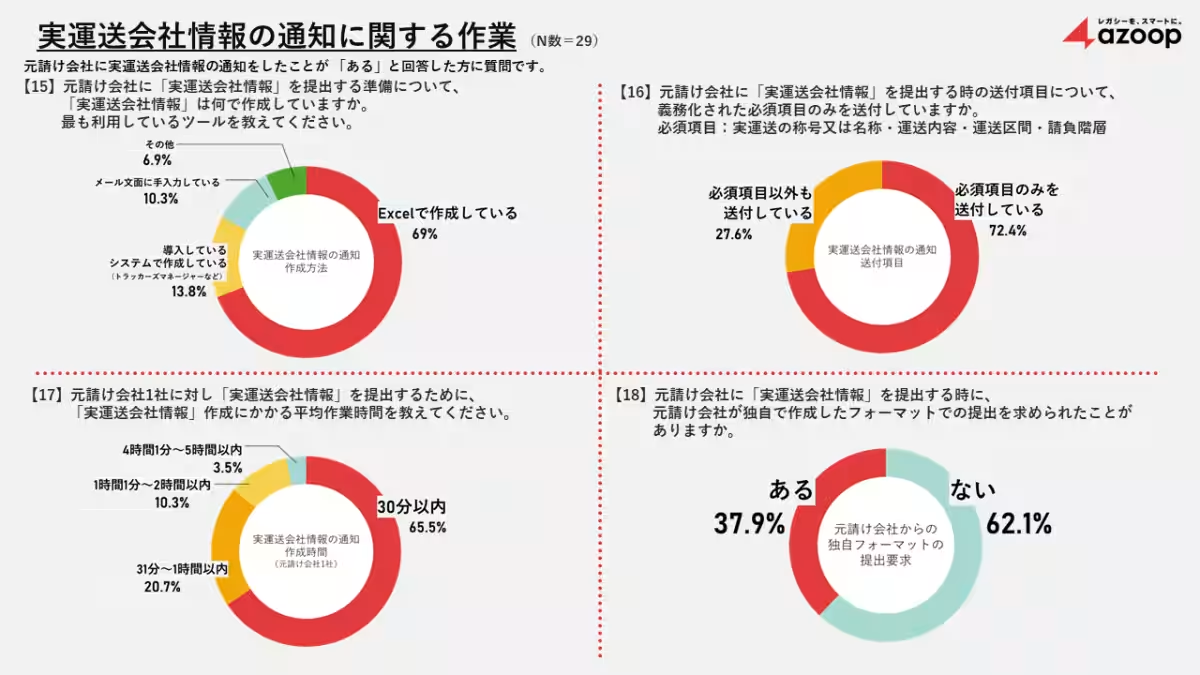

事務作業の増加

実運送体制管理簿が義務化されたことで、新たな事務負担が運送会社に生じています。実際、元請けからの提出要請の形式が多様であるため、運送会社はそれに応じて様々な書類を作成しなければならず、業務に影響を及ぼしています。多くの企業がこの新たな事務作業を「ただの負担」として捉えているため、制度の目的を理解してもらえていないことが浮き彫りになっています。

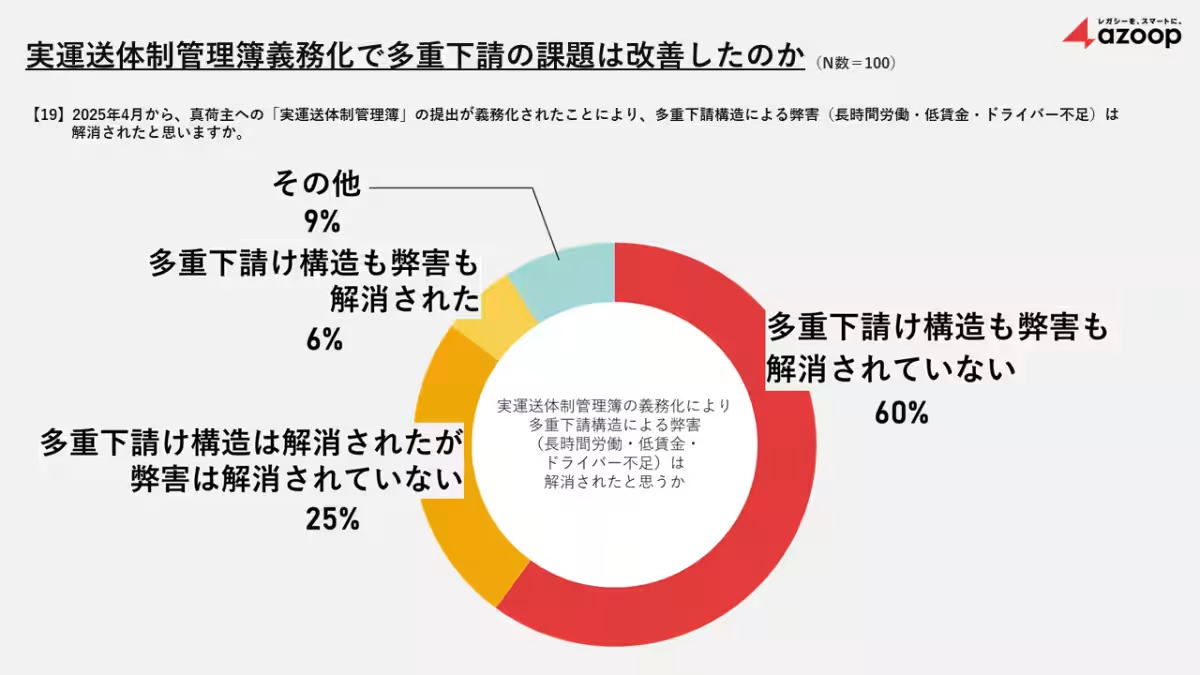

多重下請け構造は依然として残る

多重下請け構造の問題も根深いもので、多くの企業が解消されていないと考えています。調査において約60%の企業が「多重下請け構造も弊害も解消されていない」と回答。また多くの事業者が運賃や労働条件において依然として厳しい状況が続いていることが分かります。つまり、制度の見直しや改善が求められるのは言うまでもありません。

結論

実運送体制管理簿の義務化は運送業界に新たな変化をもたらす可能性を孕んでいますが、その運用にはまだまだ多くの課題が残されています。情報共有が円滑に行える仕組みの構築や、制度そのものの簡素化が求められる中、企業全体がこの問題に対して協力し、解決に向かうことが重要です。今後の運送業界の発展に期待が寄せられます。

トピックス(その他)

【記事の利用について】

タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。

※画像は、利用できませんのでご注意ください。

【リンクついて】

リンクフリーです。