意外な腸内細菌と体重の関係:デブ菌は低BMIの人に多い?

腸内細菌と体重の驚きの相関関係

最近、SheepMedical株式会社の運営するデータ分析が注目を集めています。腸内フローラを調査した約2万人のデータから、腸内細菌と体重との間に驚くべき相関関係が確認されました。この研究により、従来の常識が覆されつつあります。これから夏にかけてボディラインが気になる季節となりますが、体型に対する新たな視点を提供する成果に期待が寄せられています。

研究の背景

腸内細菌の種類とそのバランスは、体重や健康に深くかかわるとされています。特に「デブ菌」や「ヤセ菌」という分類が一般的です。これは、腸内の細菌の中でも、肥満を促進するものと、体重を減少させるものとが存在するという考えに基づいています。

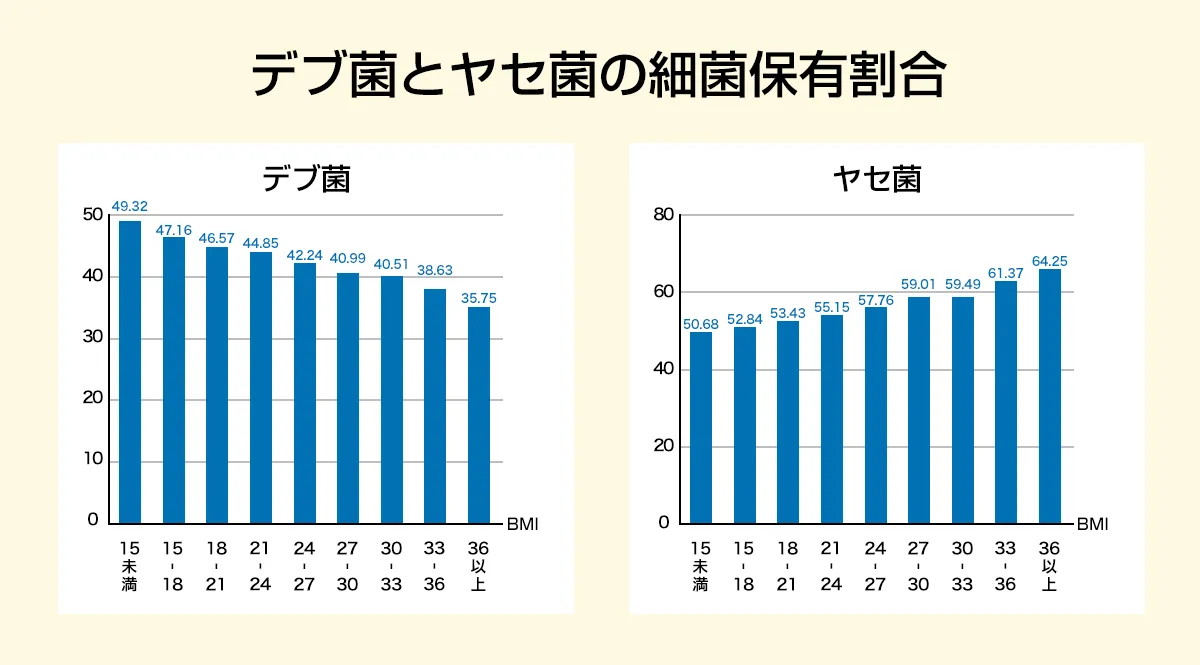

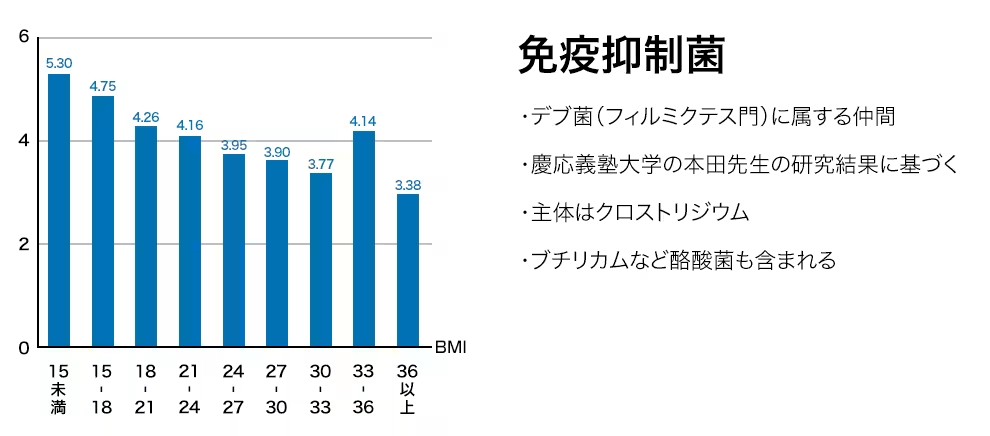

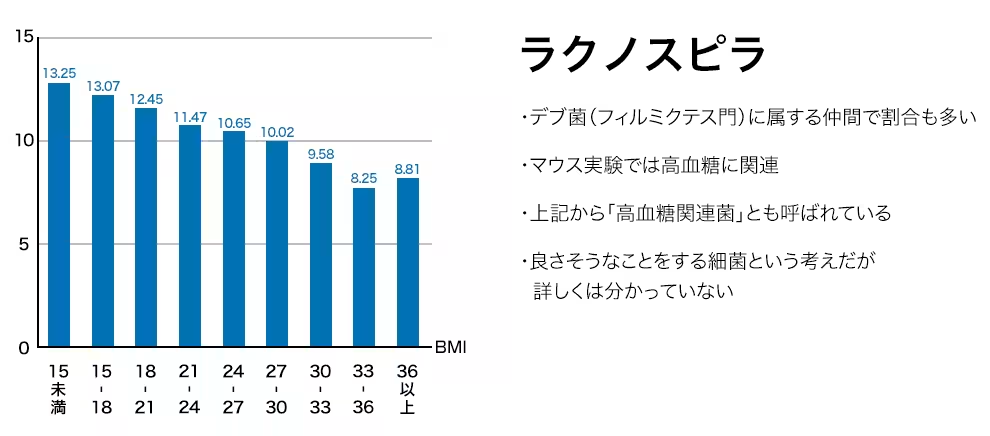

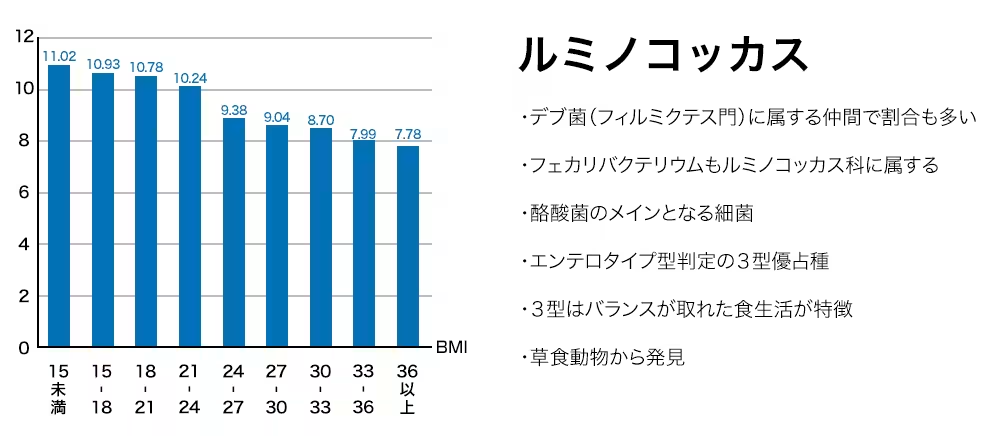

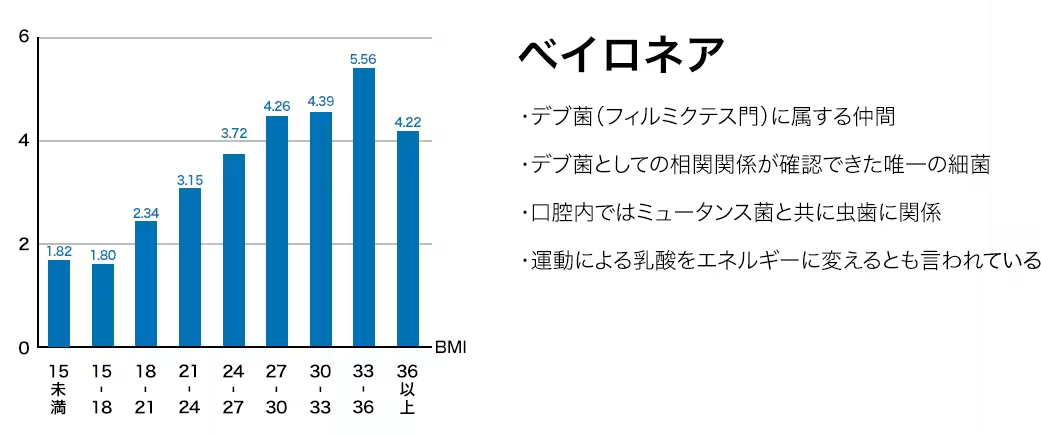

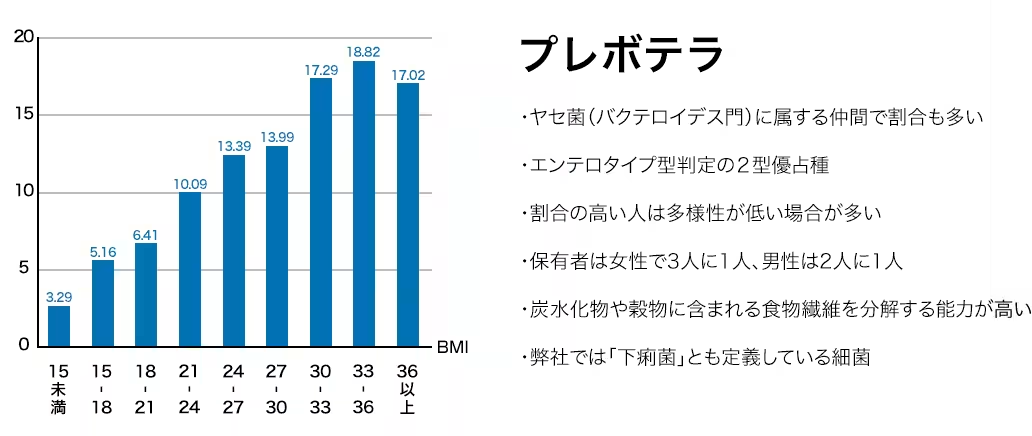

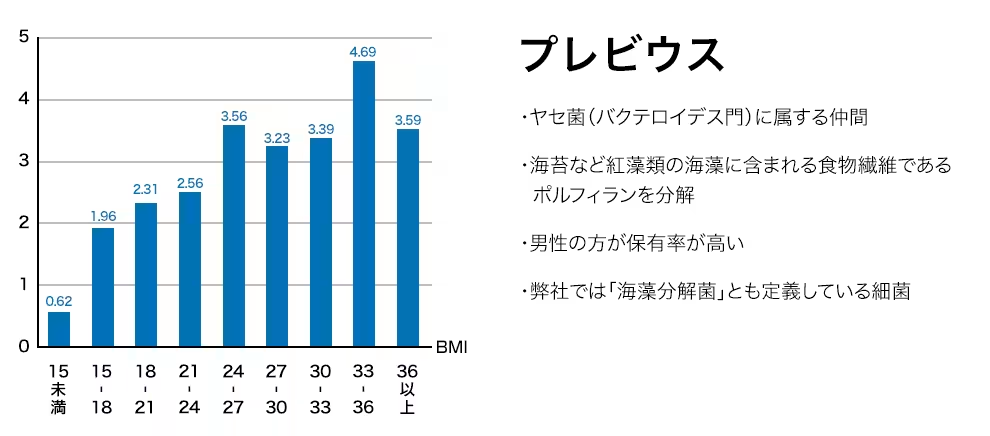

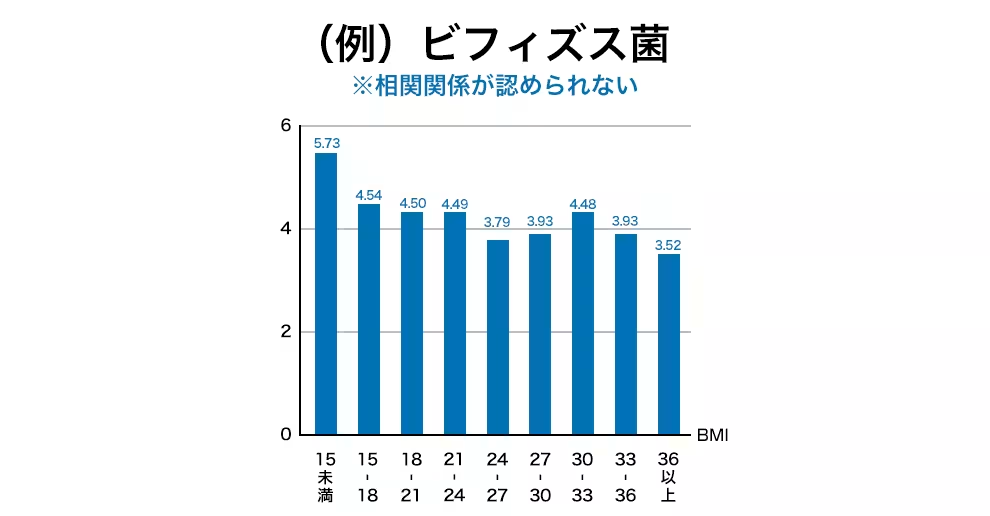

この研究では、BMI(ボディマス指数)を基準に、19,252名の受検者を9つのグループに分けて、それぞれのデブ菌とヤセ菌の保有割合を比較しました。その結果、なんとBMIが低い群ほどデブ菌が多く、高い群はヤセ菌が多いという、これまでの説とは真逆の結果が得られたのです。

デブ菌・ヤセ菌とは?

デブ菌は、フィルミクテス門にカテゴライズされる細菌群で、ヤセ菌はバクテロイデス門に属します。これらは2006年にワシントン大学のゴードン博士によって提唱された概念です。通常、デブ菌は高脂肪・高糖質の食事を好み、エネルギーを効率的に吸収することで知られていますが、今回の結果はこれらの伝統的な理解を再考させます。

なぜ逆の結果に?

1. 定義の広範囲さ

腸内細菌の分類は、上位の「界」から「門」「綱」「目」「科」「属」「種」と分けられますが、「門」という広範囲な単位で分類されるがゆえに細菌が持つ特性が十分に反映されていない可能性があります。これが、デブ菌とヤセ菌の混同を招く原因の一つとされています。

2. マウス実験による偏り

ゴードン博士の基となった研究がマウスを対象としているため、人間において同じ結果が得られるかは不明です。このため、マウスのデータがそのまま人間に当てはまるとは言えません。

3. 研究者の数

過去の研究ではサンプル数が少なかったため、結果の信頼性にも疑問が残ります。今回の研究は2万人以上を対象としたことから、より確実なデータが得られたと言えます。

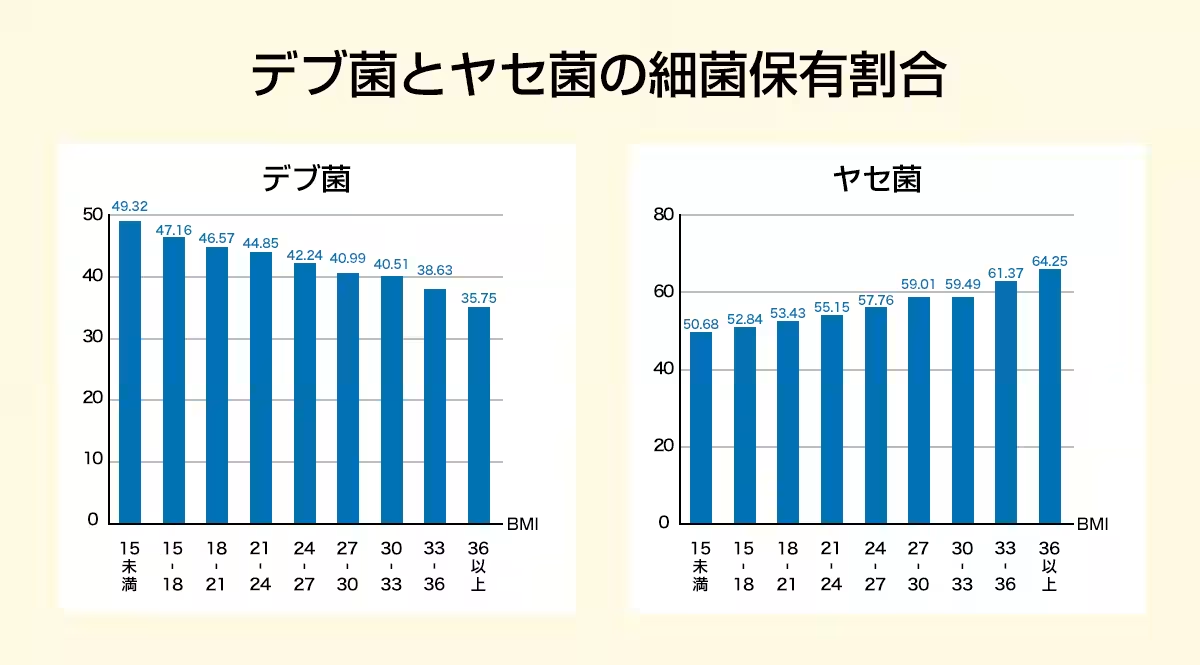

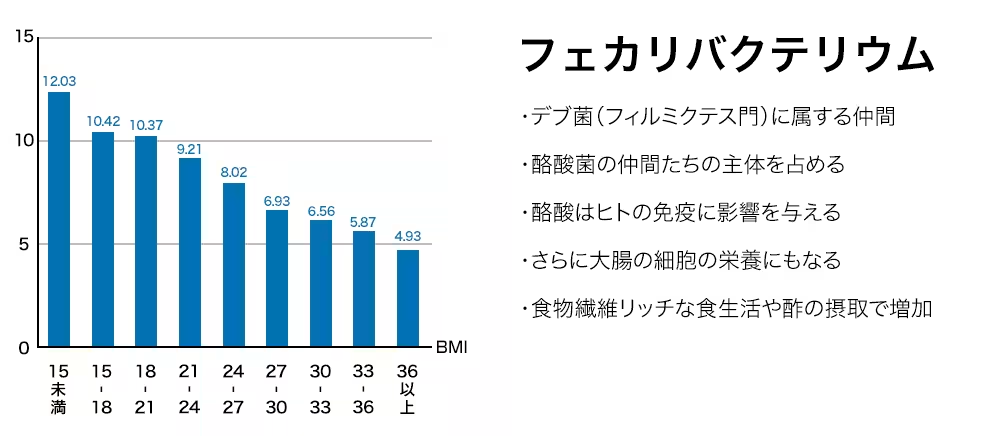

腸内細菌の再定義

今回の調査から得られたデータをもとに、従来のデブ菌・ヤセ菌の概念を再定義する必要があると考えられます。新たに「酪酸を生産する菌はヤセ菌」「食物繊維からエネルギーを取り出す菌はデブ菌」としてみると、より現実に即した理解になるでしょう。

健康的な腸内環境の促進

最終的に、高脂肪・高糖質の食事は避け、食物繊維を多く摂取することが理想的です。また、定期的に腸内検査を行い、どのような細菌が増えているのかを確認することが、ダイエットや健康維持に役立つと言えるでしょう。

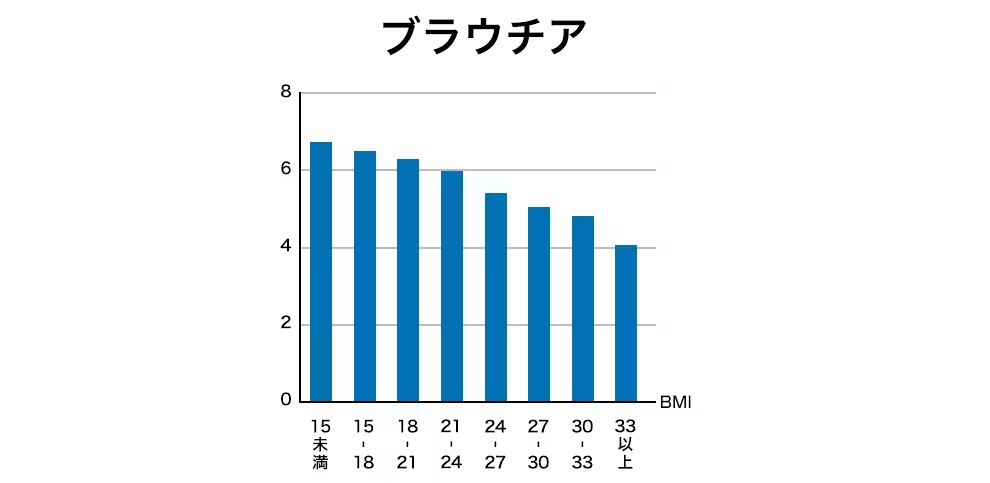

日本人特有のヤセ菌

さらに、日本人特有の「ブラウチア菌」にも注目が集まっています。この菌は、内臓脂肪を減少させる効果が期待されると言われ、最近の研究ではその重要性が増してきています。実際のデータ分析からも、ブラウチア菌を多く持つ人は低BMIであることが示され、ヤセ菌としての可能性が高いとされています。

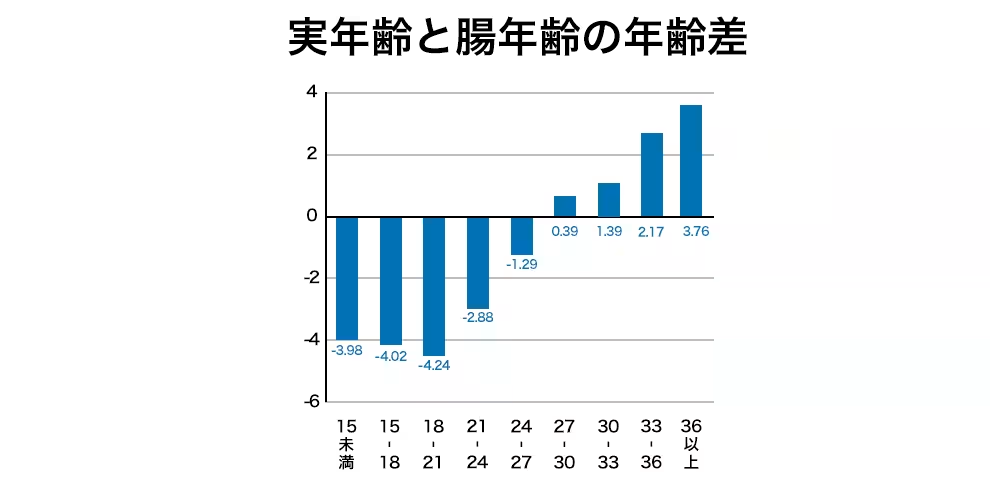

腸年齢とBMIの関係

最後に、腸年齢と実年齢との関係にも注目が集まっています。腸年齢が若い人ほど、BMIが低い傾向にあることが判明しました。これは、腸内の多様性がBMIに影響を与えることを示唆しています。

おわりに

腸内細菌の理解が進むことで、新たな食生活や健康法が見えてきます。腸内環境を整えることは、健康を維持し、理想的な体型を保つための重要な要素となります。自分自身の腸内細菌を知るために、ぜひ実際に菌ドックを受けてみることをおすすめします。私たちの健康の鍵は、腸内細菌に隠されているのかもしれません。

トピックス(グルメ)

【記事の利用について】

タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。

※画像は、利用できませんのでご注意ください。

【リンクついて】

リンクフリーです。