ICT教育環境の現状と改善策:教職員の通信不満を深掘り

教職員のICT利用と通信環境の実態について

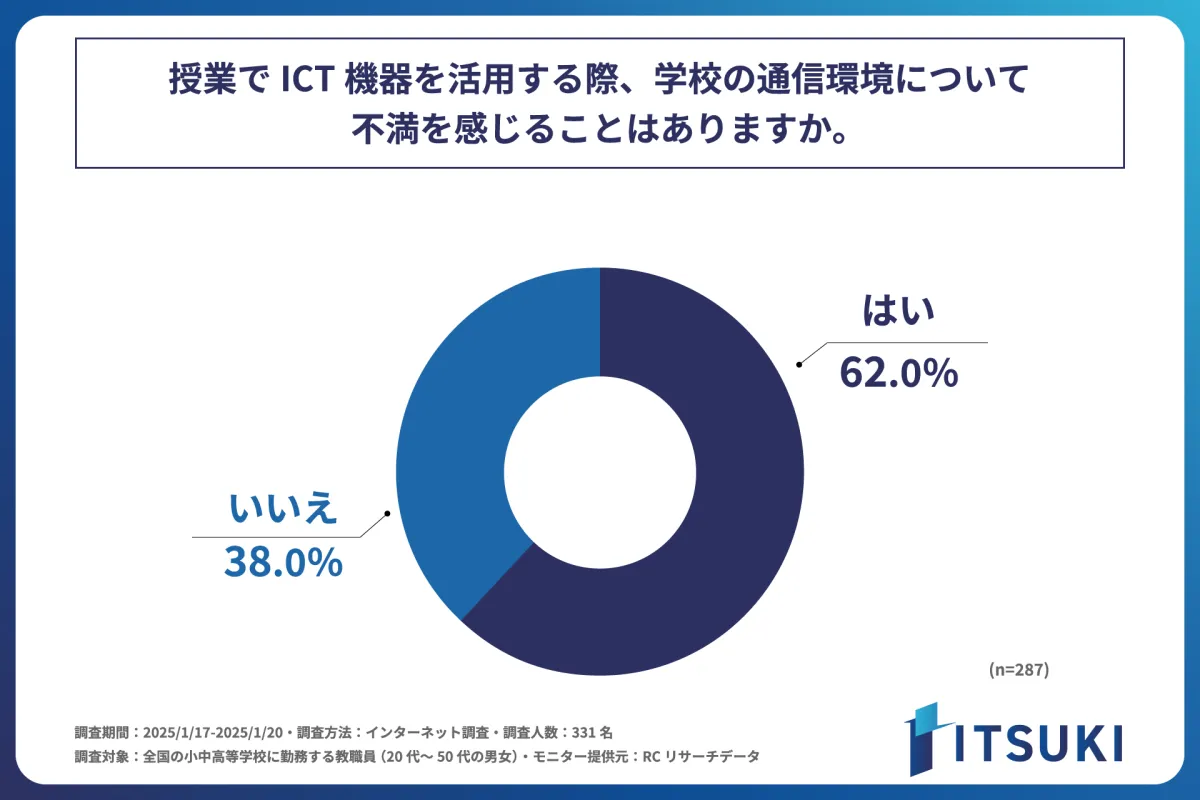

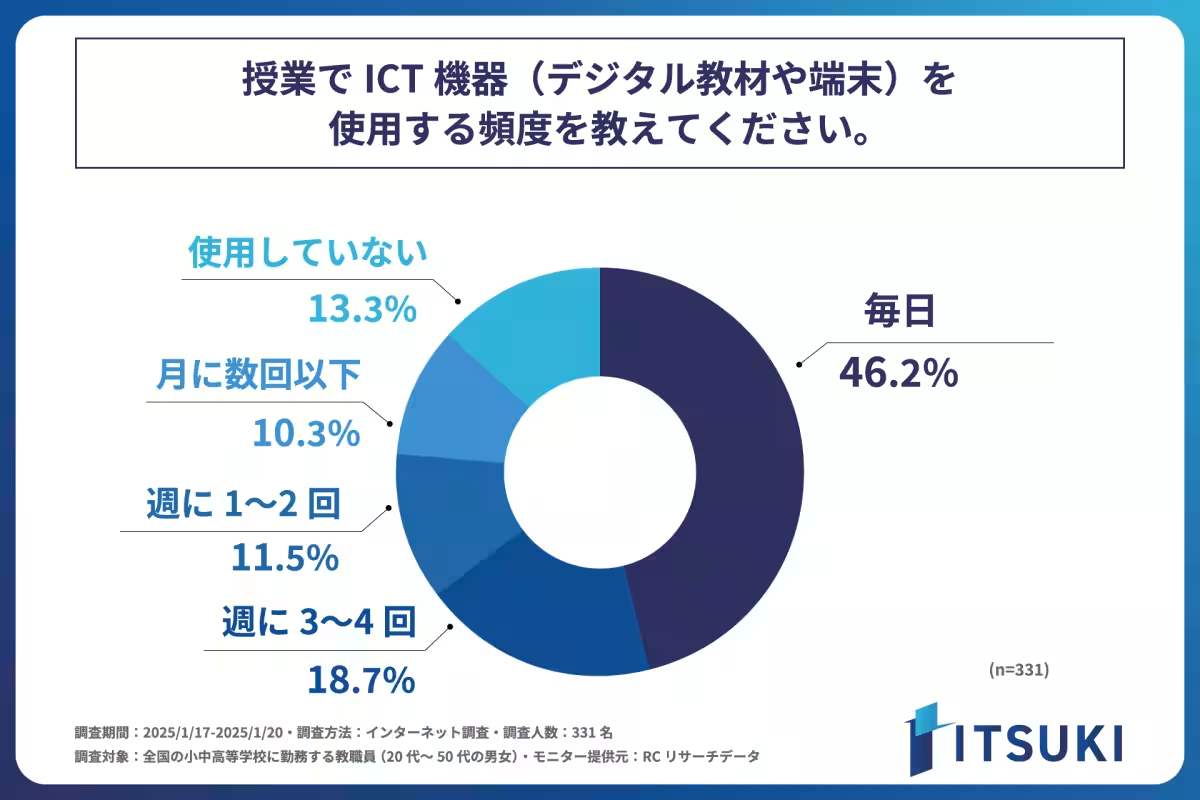

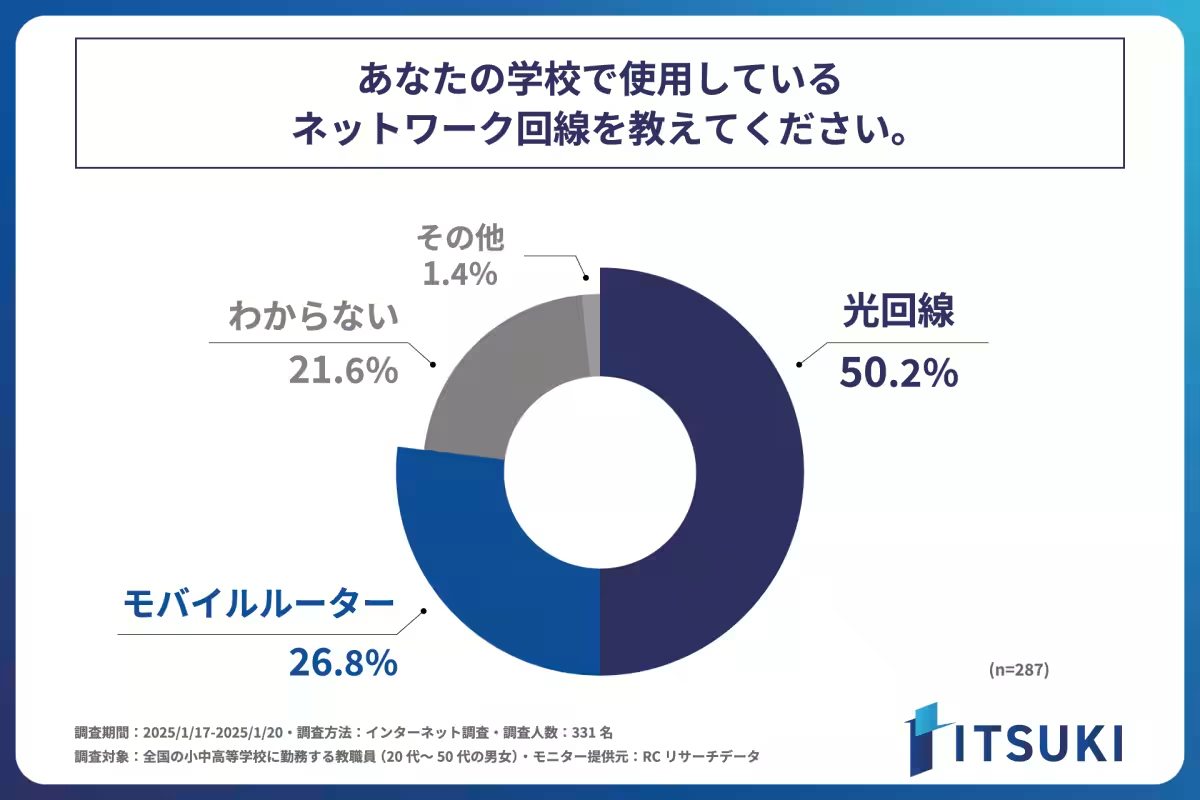

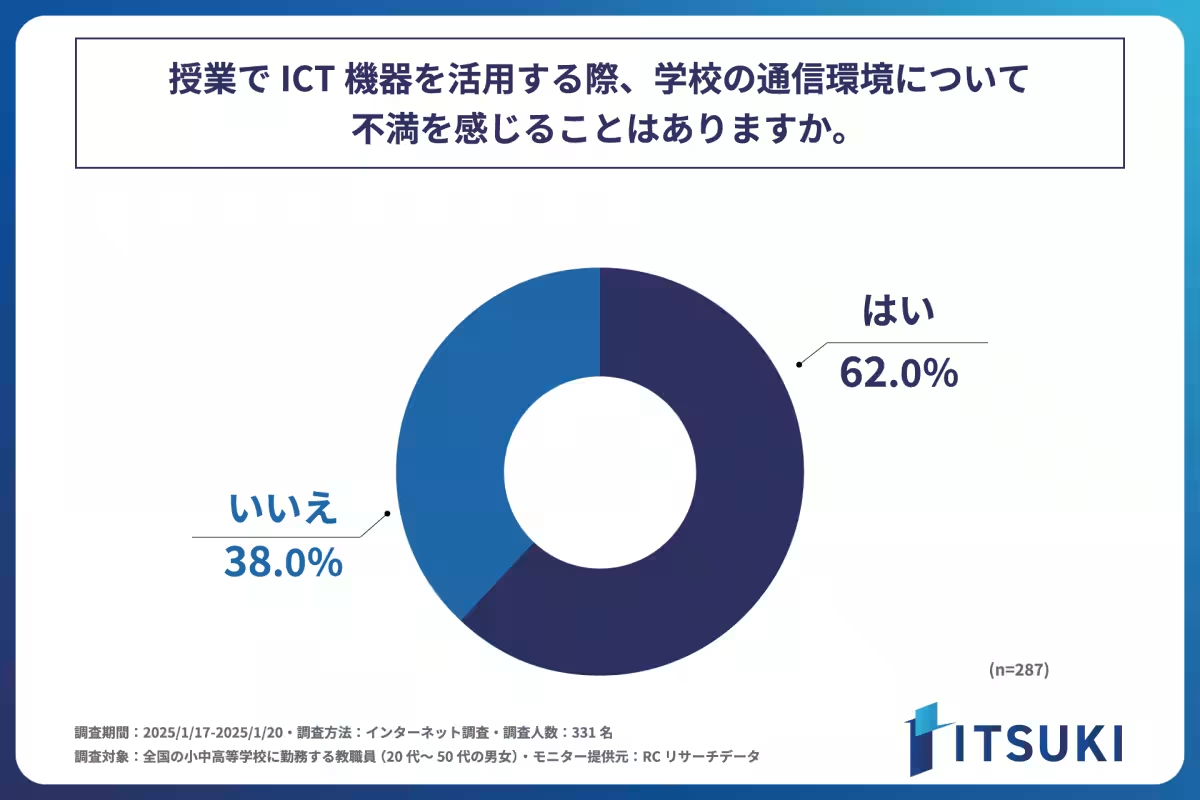

近年、日本の教育現場においてデジタル化の流れが加速しています。特に、文部科学省が推進する「GIGAスクール構想」により、全国の小中高校で児童生徒一人一台の学習用端末が整備され、ICTを活用した教育手法が本格化しています。しかし、一方で教職員たちの利用環境には深刻な課題があるようです。株式会社ITSUKIが実施した調査によると、教職員の約6割が学校の通信環境に不満を抱いていることが明らかになりました。この調査をもとに、ICT教育が抱える問題を探っていきましょう。

調査背景と目的

近年の教育現場では、ICTの導入が進んでいますが、実際の通信環境についてはまだまだ改善の余地があります。文部科学省が発表したデータによると、公立学校のうち推奨される通信速度を確保しているのはわずか20%に過ぎません。この通信環境の悪さが、デジタル教材の利用に支障をきたし、学習効果の低下を招いているのです。そこで、ITSUKIは教職員を対象に調査を行い、実態を把握することを目的としました。

調査結果の概要

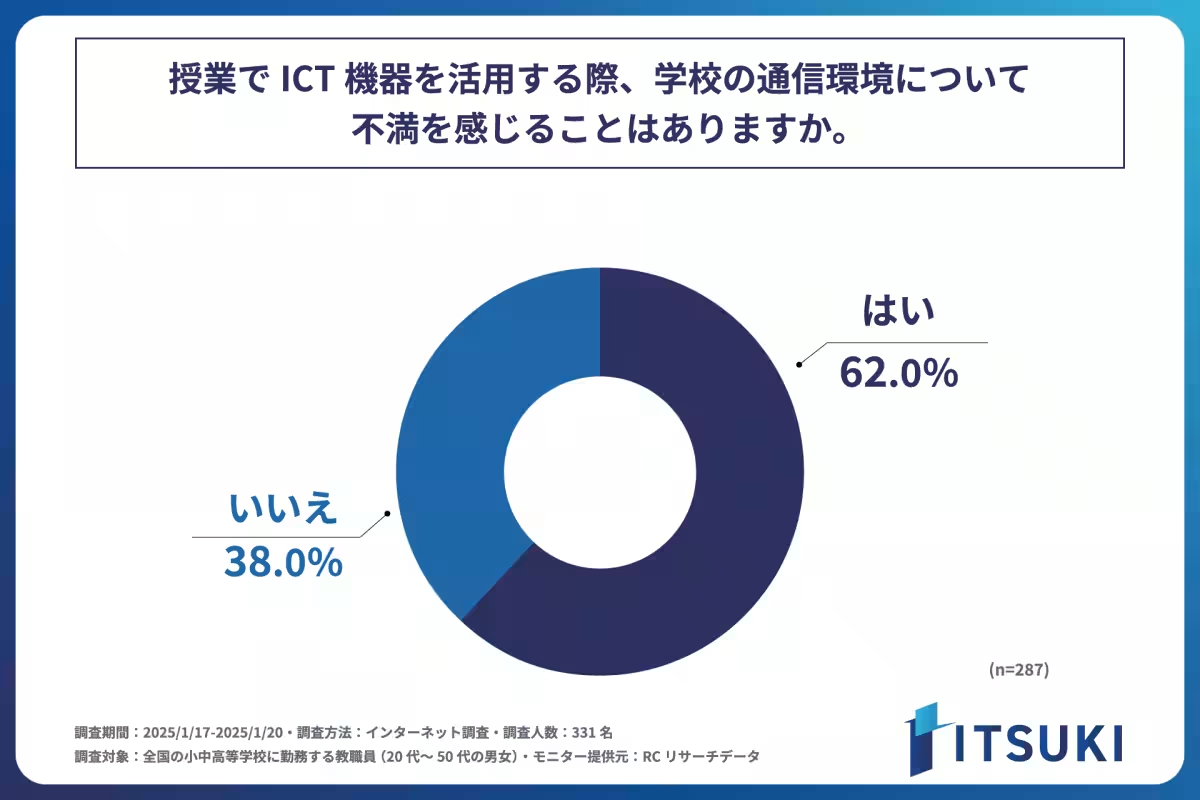

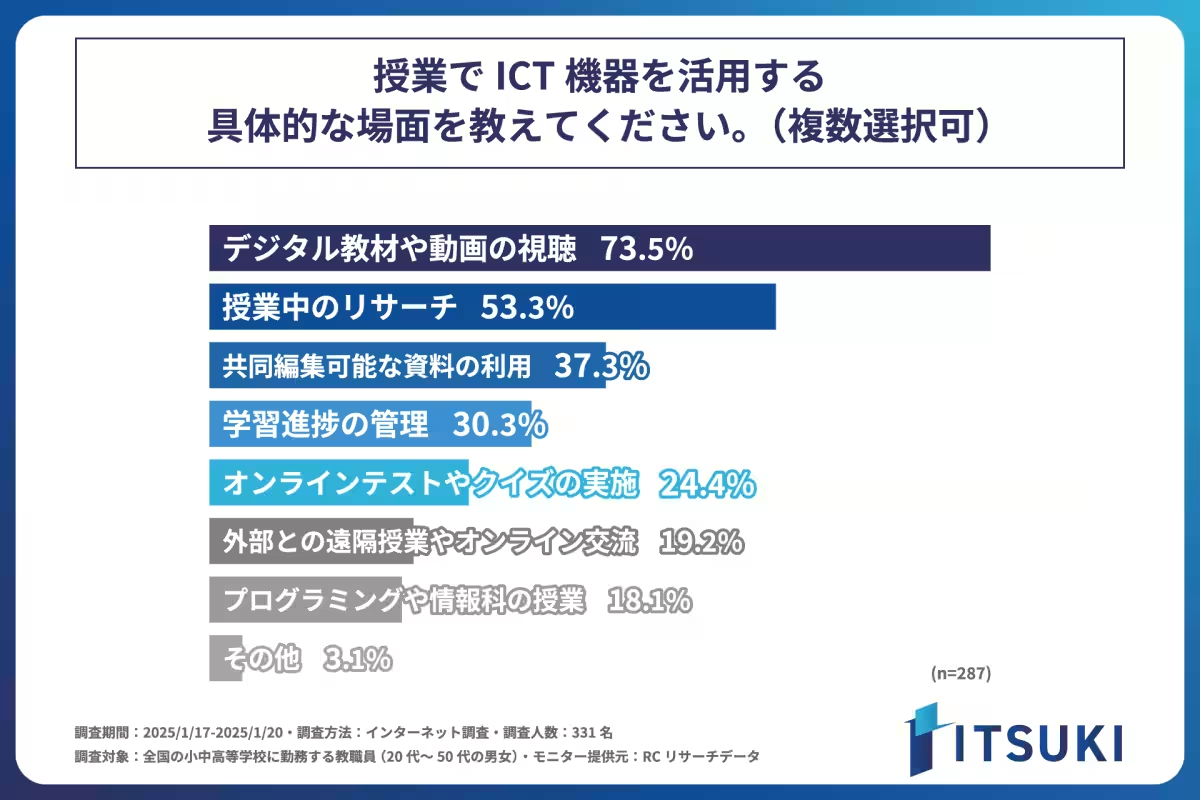

調査結果によると、小中高等学校の教職員のうち、毎週3回以上ICT機器を使用している人が6割を超えています。具体的には、デジタル教材や動画の視聴、授業中のリサーチ、共同編集可能な資料の利用が主な利用場面となっていました。特に、デジタル教材の視聴は73.5%と多くの教職員が利用しています。

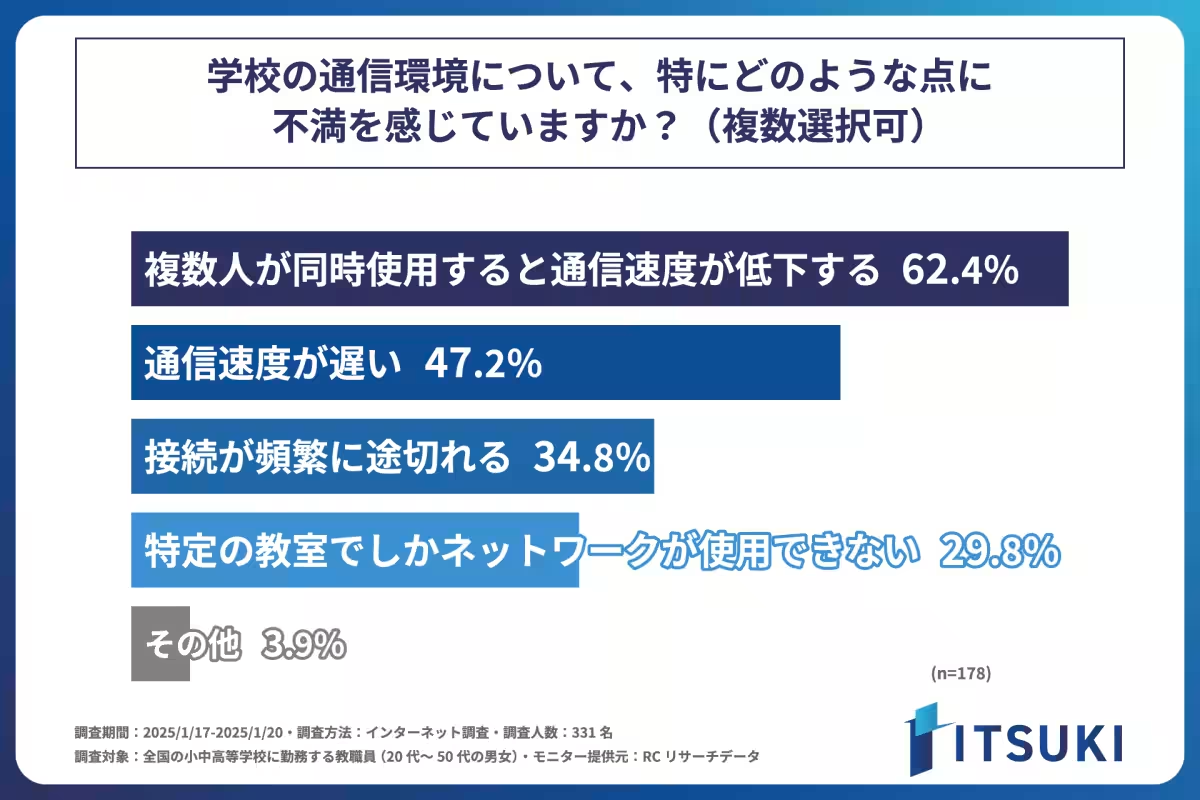

一方で、ネットワーク回線の使用状況も注目されます。調査によると、最も多い回線は光回線ですが、その割合は50%程度。多くの学校が十分な通信環境を整えていないことが浮き彫りとなりました。さらに、62%の教職員が通信環境に不満を持ち、その理由の多くは「通信速度の遅さ」と「接続の不安定さ」です。これにより授業の質や時間にも影響が及んでいることが懸念されています。

通信トラブルがもたらす影響

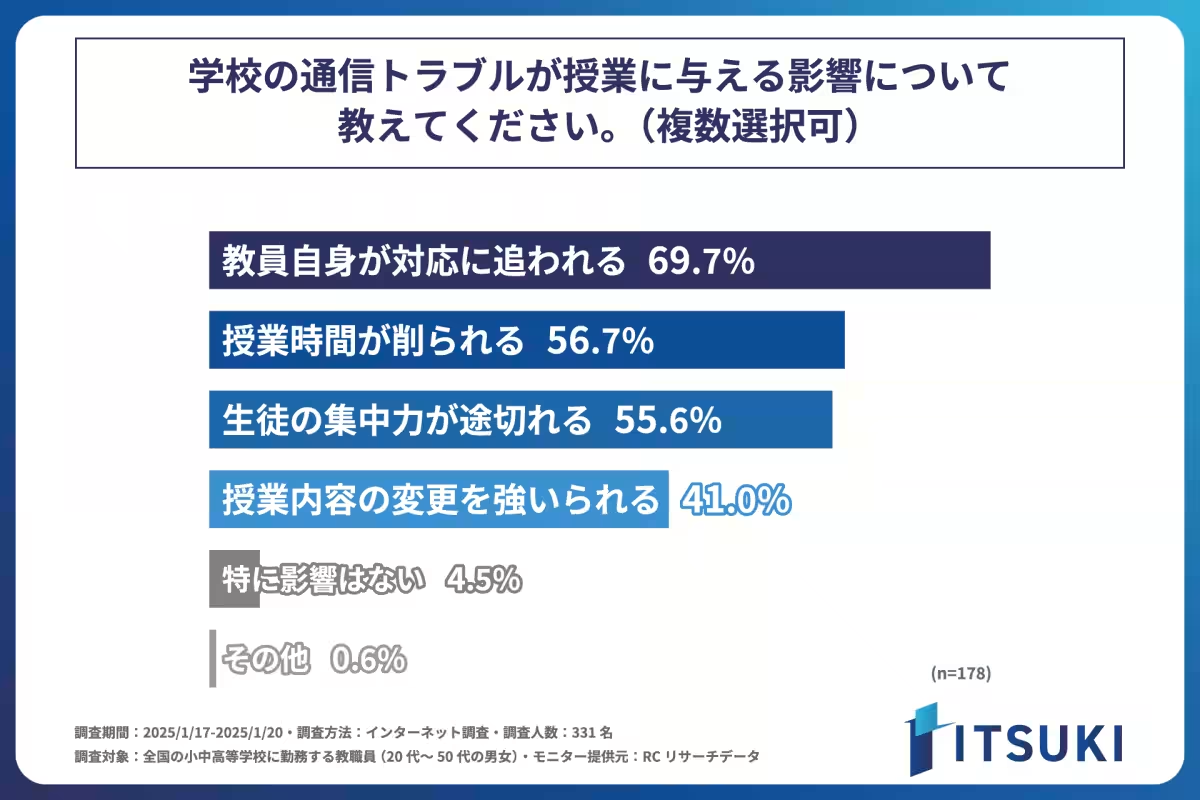

調査では、通信トラブルが授業に与える悪影響も明らかになりました。約69%の教職員が、教員自身がトラブル対応に追われると回答し、56.7%が授業時間が削られると感じています。また、55.6%は生徒の集中力が途切れることを指摘しています。これらの情報から、通信環境が教育の質にどれほど重要かが分かります。

改善の必要性と提案

以上の調査結果を踏まえて、今後の改善策を提案します。それは、学校の通信インフラの強化です。具体的には、通信速度を向上させ、安定したインターネット環境を提供することが求められています。そのためには、株式会社ITSUKIが提供する「イツキ光」のようなサービスが有効です。このサービスは、通信速度や接続の安定性を重視しており、教育現場でのICT機器の利用を増加させることが期待されます。

まとめ

調査を通じて、小中高等学校の教職員が直面する通信環境の問題が浮き彫りになりました。ICT機器を週に3回以上使用する教職員の多数が通信速度の遅さや接続の不安定さに不満を持っています。これに対して、強力な通信インフラの整備が急務です。今後、株式会社ITSUKIの「イツキ光」などのサービスを通じて、教育環境の向上が期待されます。

関連リンク

サードペディア百科事典: ICT教育 通信環境 株式会社ITSUKI

トピックス(その他)

【記事の利用について】

タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。

※画像は、利用できませんのでご注意ください。

【リンクついて】

リンクフリーです。