『東西文明比較互鑑』3周年記念 シンポジウムの開催に寄せて

東西文明対話学術シンポジウム in 東京

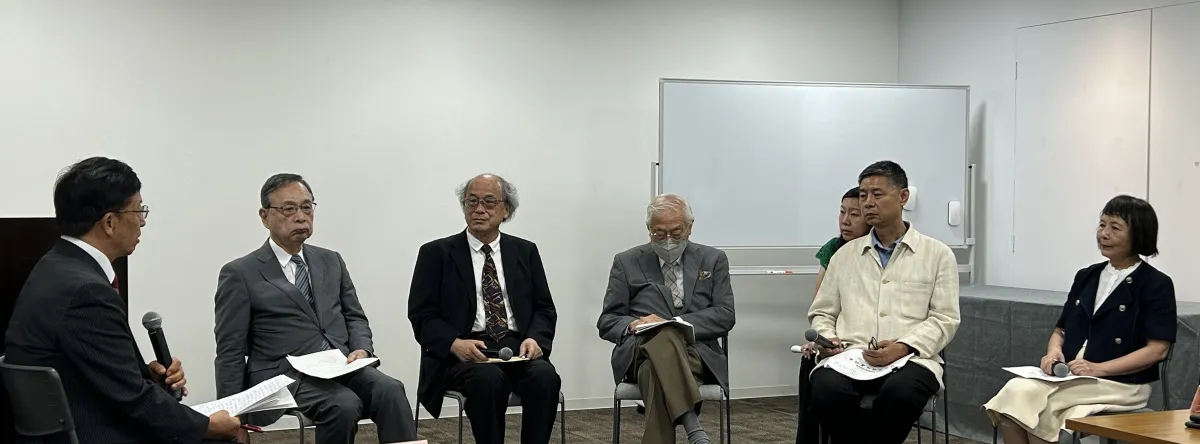

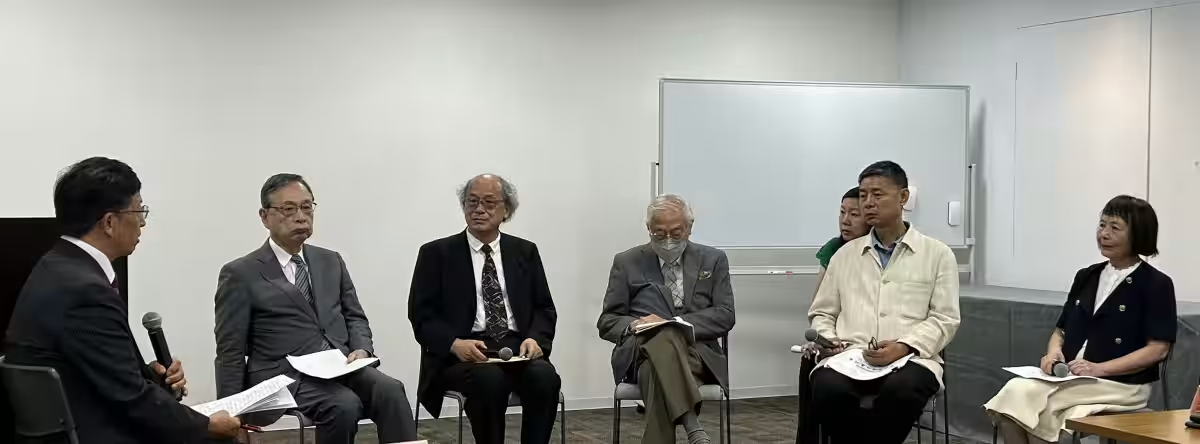

2025年7月22日、東京都港区赤坂の多元文化会館にて、著作『東西文明比較互鑑』の出版3周年を祝う「東西文明対話学術シンポジウム」が盛大に展開されました。このシンポジウムは、同書が持つ学術的および社会的影響を再確認し、現代における東西文明の対話を深化させることを目的としています。

シンポジウムの背景

本イベントは、一般財団法人日本アジア共同体文化協力機構とアジア太平洋観光社の共催によって実現し、日本華僑華人聯合総会や周恩来平和研究所などの協力も得て、行われました。およそ30名の識者や文化関係者が一堂に会し、東西文明の共生や対話の重要性を議論しました。

セッションの内容

開会挨拶

元駐中国大使である宮本雄二氏が開会の挨拶を務め、東西文明対話の重要性について語りました。

第一部:講演セッション

午後のセッションでは、「日中学者による東西文明対話──現代の世界に東洋文明はどういう貢献ができるか」というテーマのもと、以下の講演者がそれぞれの視点から意見を発表しました:

- - 宮本雄二(元駐中国大使)

- - 陶徳民(関西大学名誉教授)

- - 小倉和夫(元駐フランス大使)

- - 婁暁琪(文明雑誌社長)

このセッションでは、文明間の共生や対話の歴史的意義、またアジアにおける連帯の可能性について活発な議論が展開されました。

第二部:パネルディスカッション

後のパネルディスカッションでは、参加者たちが熱心に討論し、自由な意見交換が行われました。社会共通の課題に対するアプローチや、文明の共通点について多角的な意見が交わされ、参加者間での活発な対話が実現しました。

現代における対話の意義

ウクライナ戦争や地政学的な緊張感が高まる中で、国際的な文脈における文明間対話の重要性がますます高まっています。特に、中国やインドなどアジア諸国の台頭を受けて、東洋文明の再評価が進められており、日本がこの対話の「橋渡し役」としての役割を担うことが求められています。

今後の期待

本シンポジウムを経て、以下の成果が期待されています:

- - 日本社会における「多元一体・共生文明」の理念の定着

- - 東西文明対話のさらなる深化

- - 『東西文明比較互鑑』の影響力の向上

このように、東西文明対話は「人類運命共同体」の構築に向けた重要な鍵を握っており、AIやSDGsといったグローバルな課題への共同アプローチが求められています。シンポジウムを通じて、これらの問題意識が高まり、より深い理解と知識の拡充が期待されています。

トピックス(その他)

【記事の利用について】

タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。

※画像は、利用できませんのでご注意ください。

【リンクついて】

リンクフリーです。