生成AIの未来を探る!「第二回会員企業サミット」レポート

生成AIの未来を探る!「第二回会員企業サミット」レポート

2025年7月16日(水)、一般社団法人Generative AI Japanが主催する「第二回会員企業サミット」が開催され、アルサーガパートナーズ株式会社が参加しました。このサミットには、生成AIの最前線で活動する企業が集まり、生成AIの活用法やその未来について意見を交換する貴重な機会となりました。

Generative AI Japanとは

Generative AI Japanは、生成AIを企業や産業に広げるためのルールやガイドラインを整備することを目的に、2024年に設立された組織です。この団体は、慶應義塾大学の教授である宮田裕章氏を代表理事として、19名の有識者が理事や顧問として関わっており、70社以上が会員として名を連ねています。アルサーガパートナーズでは、代表取締役社長の小俣泰明が理事として参加。サミットでは、弊社のAI研究チームを率いる横溝比呂が登壇し、我が社の取り組みを紹介しました。

サミットのハイライト

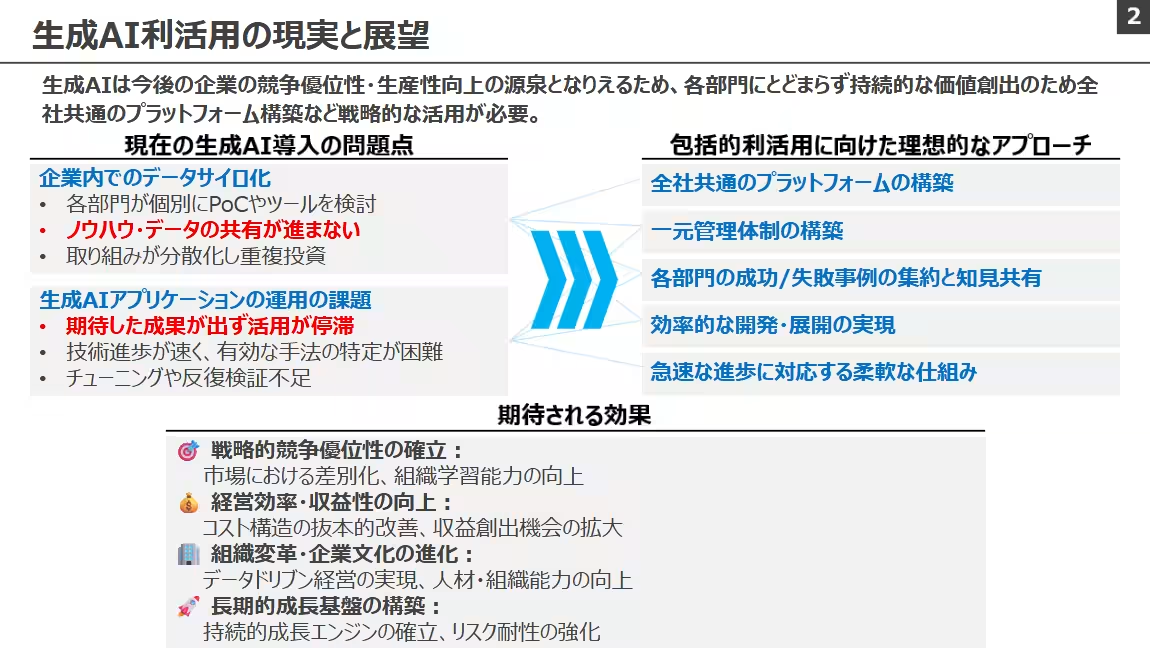

サミットでは、各企業が生成AIの活用事例について披露し、それぞれの課題と解決策を共有しました。特に、企業が直面する「データのサイロ化」や「期待される成果とのギャップ」といった問題に対する議論が熱を帯びました。

生成AIの現状と課題

生成AIは企業競争力の源泉として注目を浴びている一方で、導入が進まない背景にはさまざまな壁があります。特に、データのサイロ化は各部門が独自にPoC(概念実証)を進めることから生じており、結果として情報の連携が不足し、重複投資が多発しています。

また、生成AI技術の進展は急速であり、企業はベストプラクティスを見つけるのに苦労しています。加えて、十分なチューニングや反復検証の不足が運用の大きな障壁となっています。

理想的なアプローチ

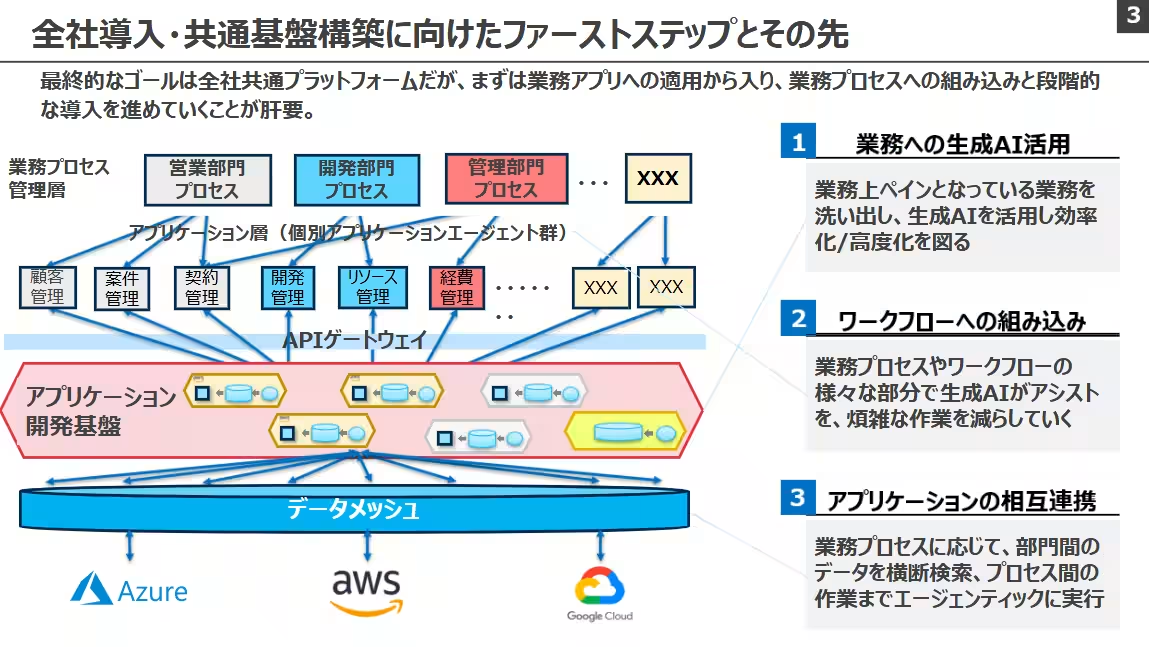

企業が全社的に生成AIを活用するためには、戦略的なアプローチが重要です。具体的には、次のような取り組みが必要とされています:

1. 全社共通のプラットフォーム構築

- 各部門が個別にツールを導入するのではなく、統一された環境を整備することで、ライセンスコストの最適化が可能となります。

2. 一元管理体制の確立

- AIの技術選定や予算配分を統一化し、重複投資を避けることが求められています。

3. 成功と失敗事例の集約

- プロジェクトの成果指標を標準化し、社内での知識の共有を進めることで、他部門の試行錯誤を減少させます。

4. 効率的な開発と展開

- CI/CDパイプラインを統合することで、開発から本番環境への移行を迅速化します。

5. 柔軟な仕組みの整備

- 技術トレンド評価会を設けることで、新しい技術の導入が迅速に行えるようにします。

これらの取り組みを通じて、企業は市場での競争力を向上させ、成長に繋げることができるのです。

成功事例の紹介

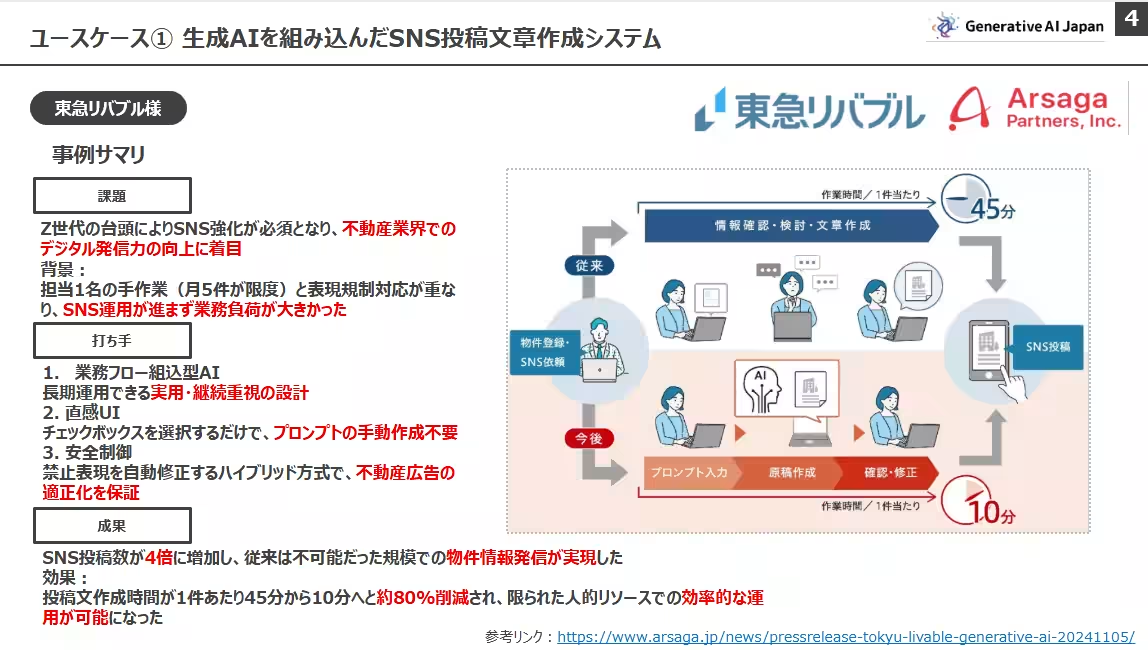

SNS投稿の自動化:東急リバブルの事例

Z世代に対応するため、SNSでの情報発信を強化している東急リバブルでは、業務の効率化を図るために生成AIを活用しました。手作業での運用から、自動生成の仕組みを取り入れることで、投稿数が4倍に増加し、作成時間が80%削減されました。

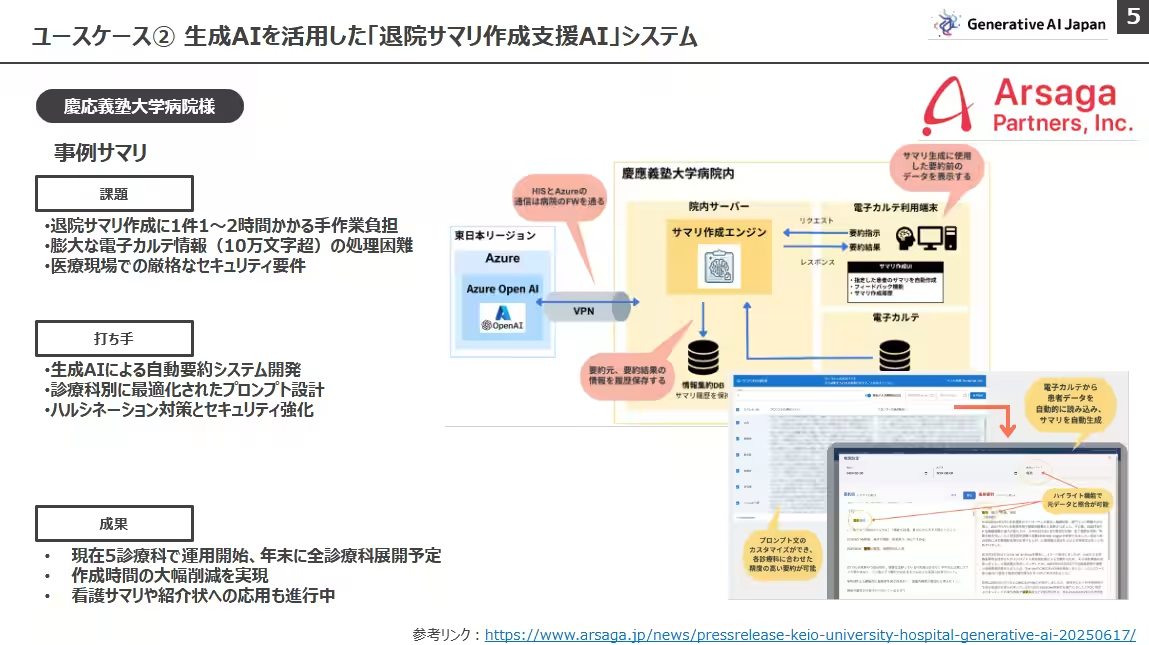

医療現場での業務効率化:慶應義塾大学病院の事例

電子カルテからの退院サマリ作成に生成AIを導入した慶應義塾大学病院では、処理時間が短縮され、すでに5つの診療科で運用が開始されています。今後はさらに範囲を拡大し、看護サマリや紹介状作成にも応用が広がる見込みです。

まとめ

このサミットを通じて、アルサーガパートナーズは生成AIの有効な活用法やその挑戦について詳しく紹介しました。AIの社会実装を推進し、各企業に寄り添った最適なソリューションを提供することで、DXの推進を図ってまいります。興味のある方は、ぜひ私たちにご相談ください。

お問い合わせ

アルサーガパートナーズでは、各種お問い合わせを受け付けています。詳しくは公式サイトをご覧いただき、お気軽にお問合せください。

公式サイトはこちら

関連リンク

サードペディア百科事典: 生成AI アルサーガパートナーズ サミット

トピックス(イベント)

【記事の利用について】

タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。

※画像は、利用できませんのでご注意ください。

【リンクついて】

リンクフリーです。