発達特性を持つ子どもたちの不登校問題と支援の重要性

発達特性を持つ子どもたちの不登校問題と支援の重要性

最近の調査で、発達特性を持つ小中学生の不登校率が全国平均の約9.5倍に達することが明らかになりました。この問題は特に夏休み明けや新学期に顕著で、学校への行き渋りや欠席を経験する割合は61.5%に上ります。

調査の背景

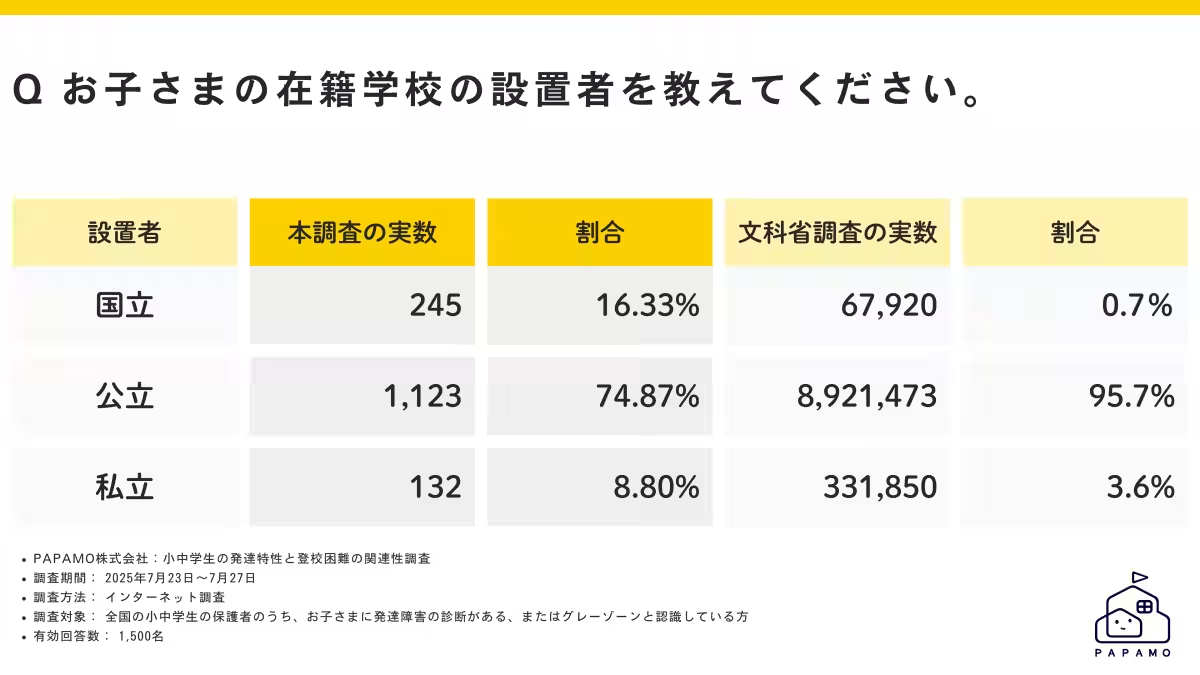

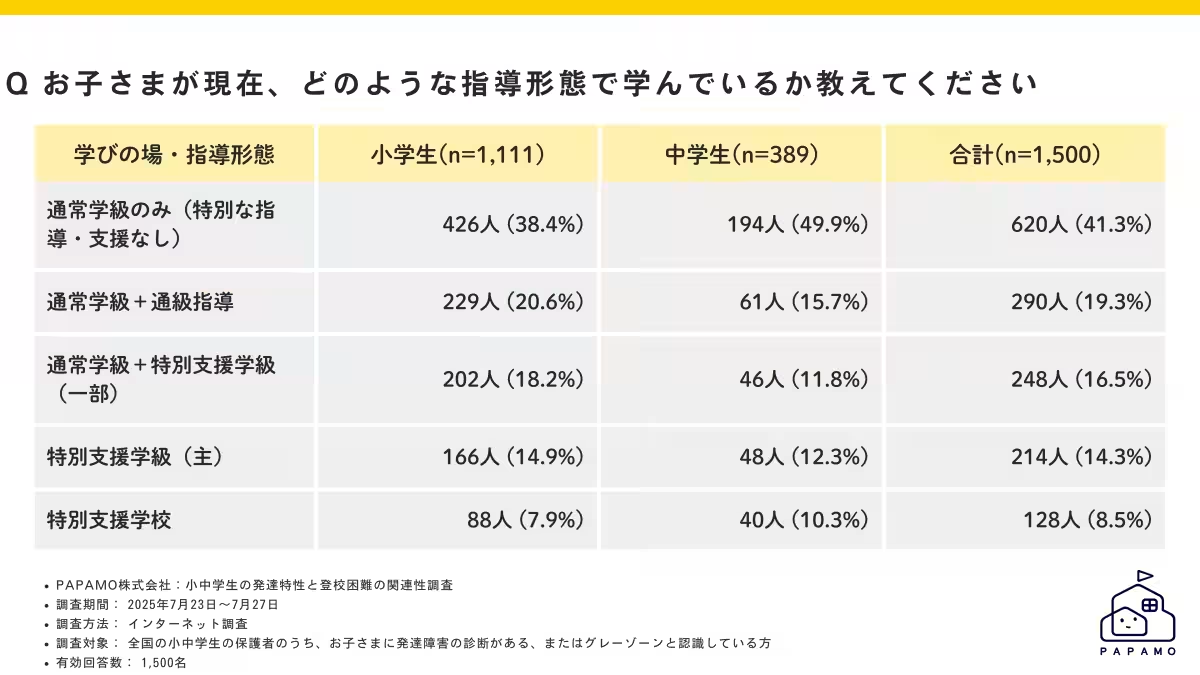

PAPAMO株式会社が実施した「小中学生の発達特性と登校困難の関連性調査」によるものです。この調査では、1,500名の発達障害やグレーゾーンに認識されている子どもを持つ保護者が対象となりました。発表された結果には、発達特性を持つ子どもたちの不登校や行き渋りの深刻な現状が浮き彫りにされています。

発達特性の影響

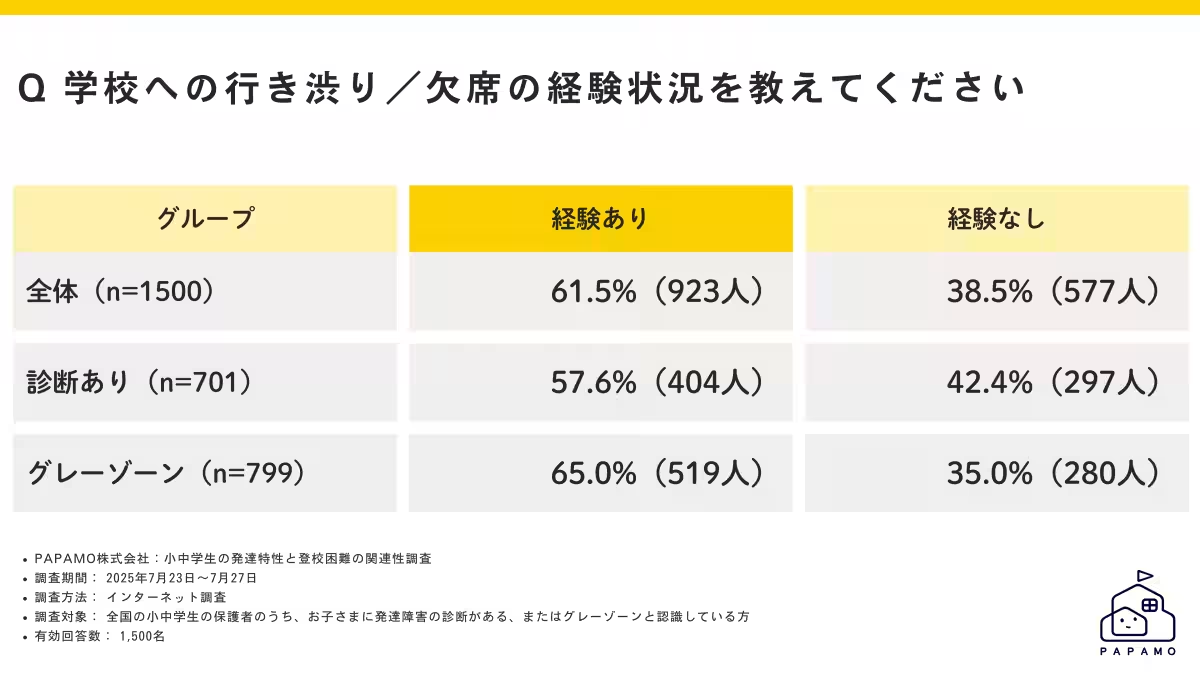

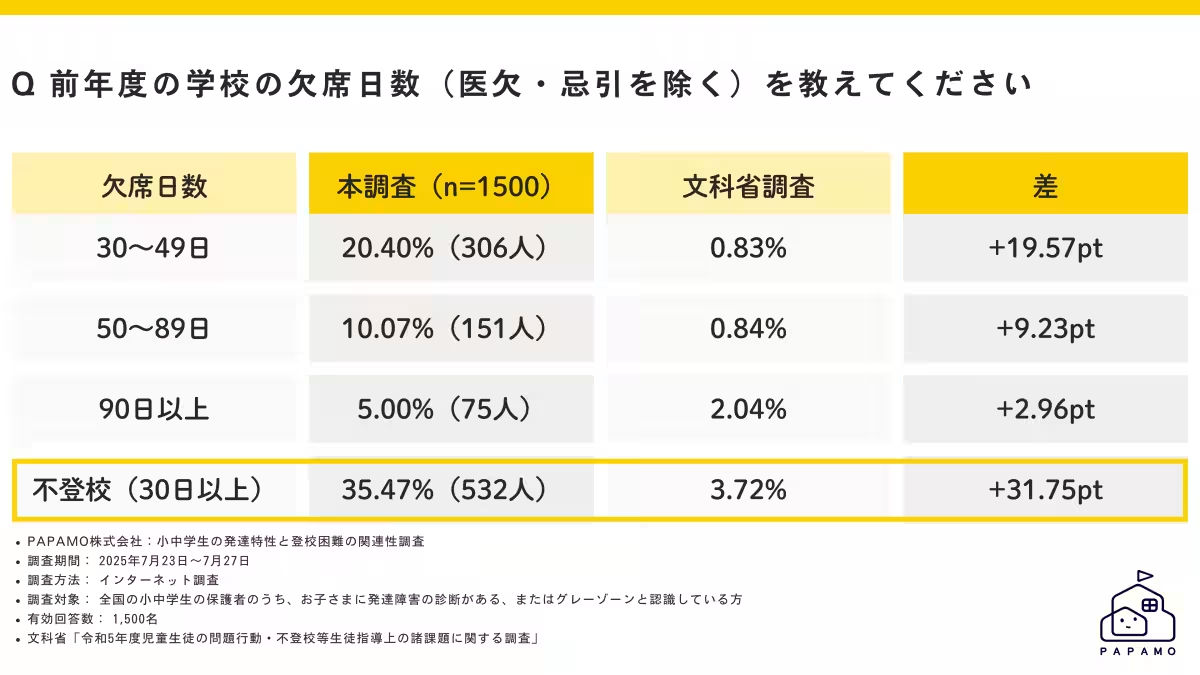

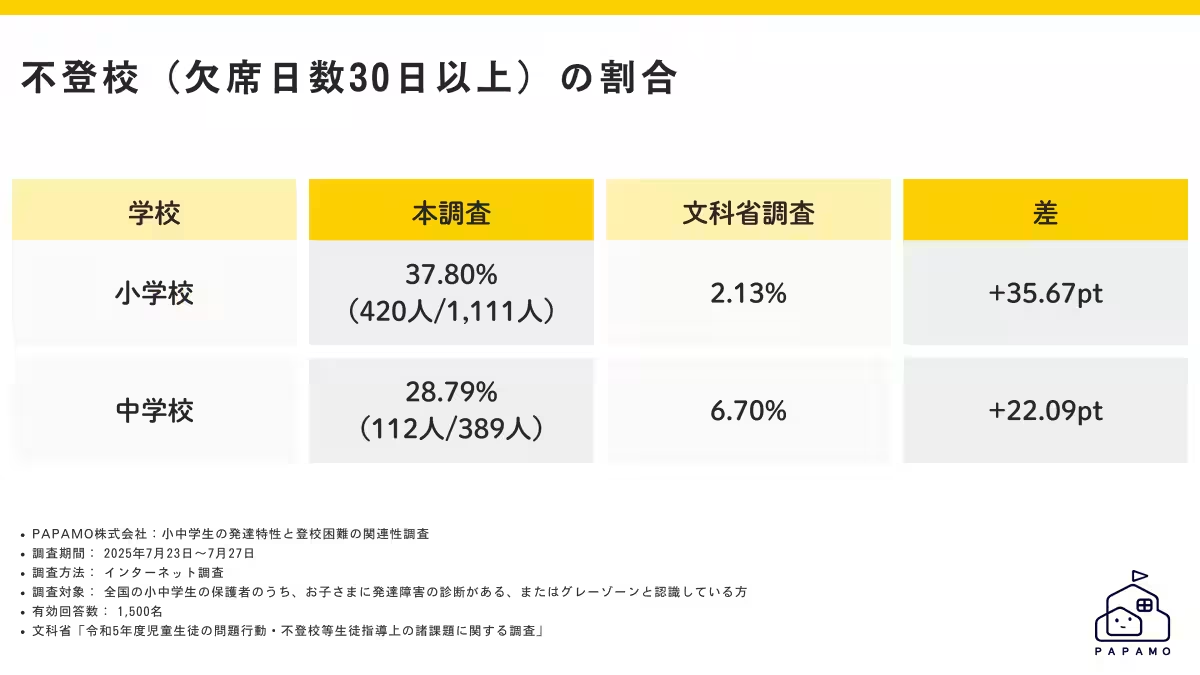

調査結果によると、発達特性のある小中学生の不登校(医欠・忌引きを除く)の割合は35.5%で、全国平均の3.72%に比べて大変高いことが示されています。特に、診断を受けた子どもたち(57.6%)と、診断がないグレーゾーンにある子どもたち(65.0%)の間には顕著な差があり、適切な支援が受けられない影響が考えられます。

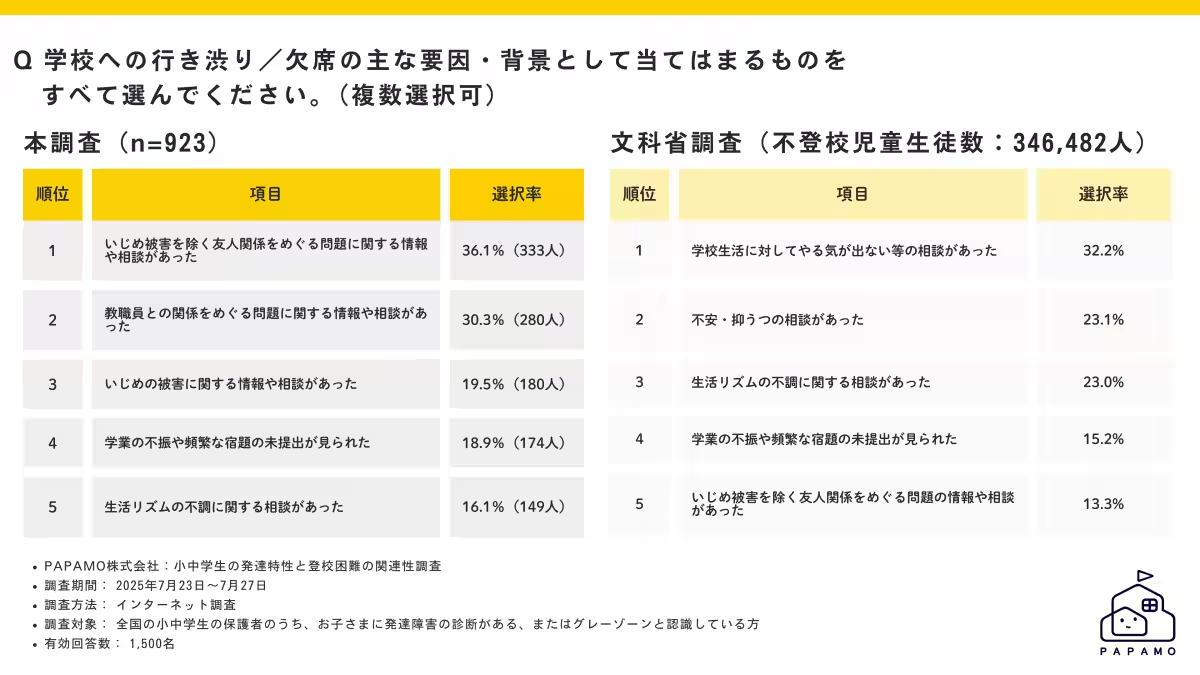

行き渋りと欠席の傾向

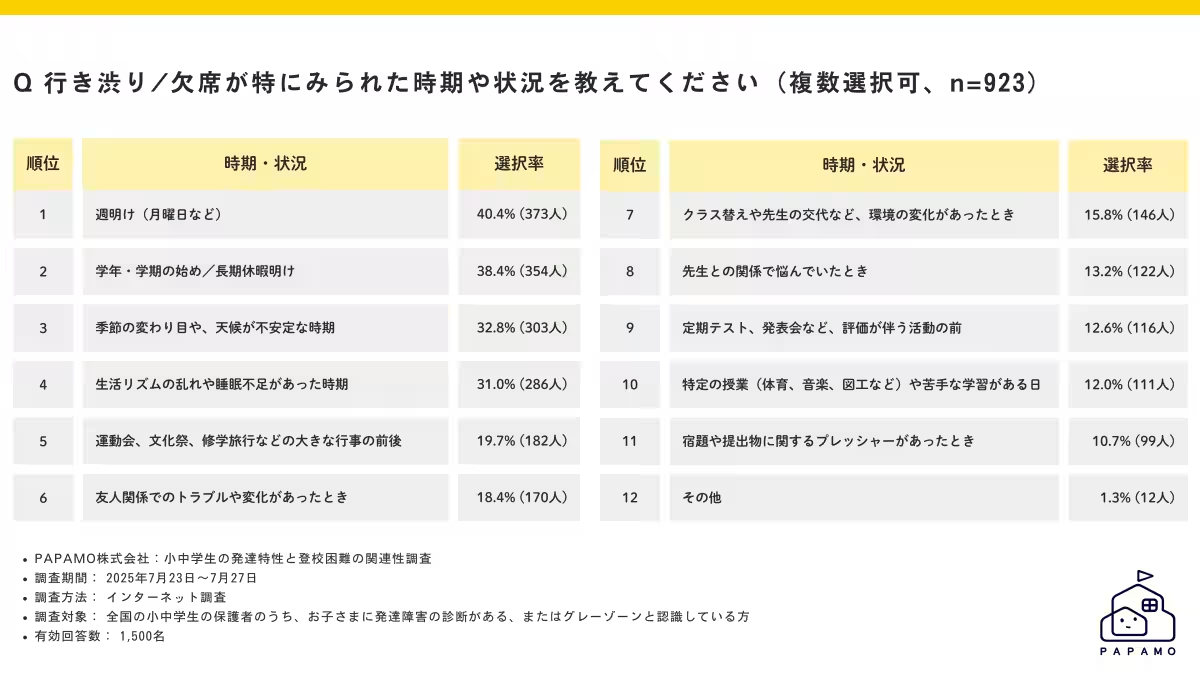

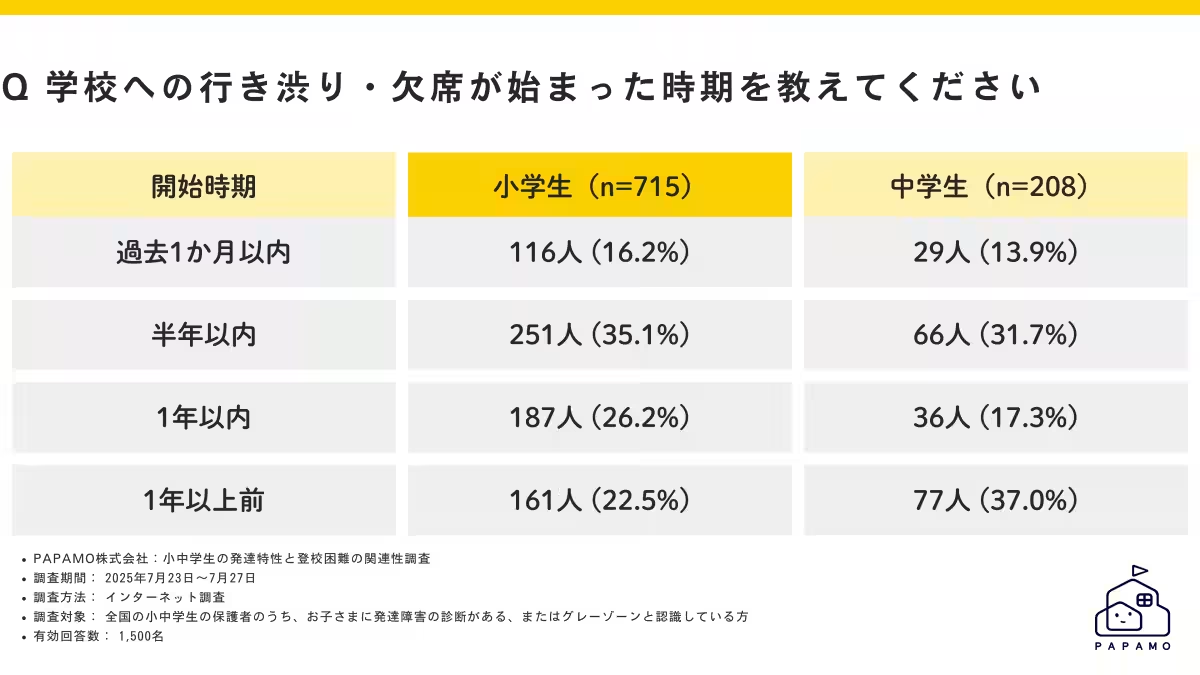

行き渋りや欠席は、特に月曜日や長期休暇の後、季節の変わり目に多く見られ、これらの要因が子どもたちの心理的負担となっていることが分かりました。小学生の22.5%、中学生の37.0%が、最初の行き渋りや欠席を1年以上前から経験しているとのことから、問題がかなり長期化していることが示されています。

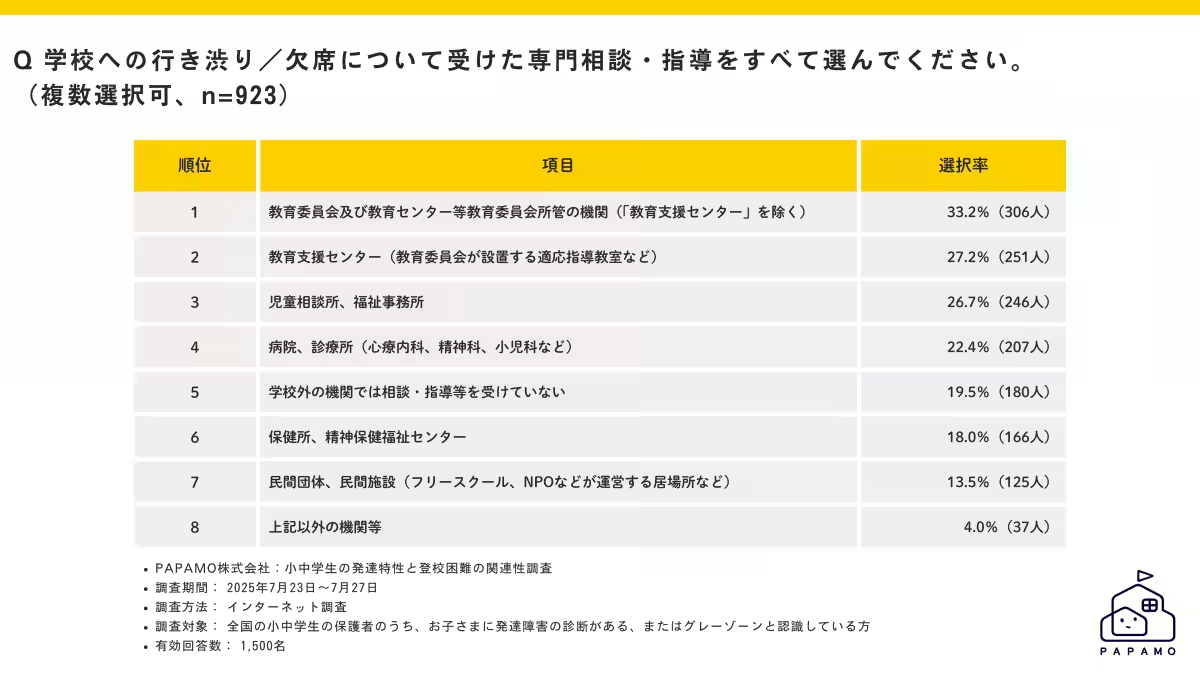

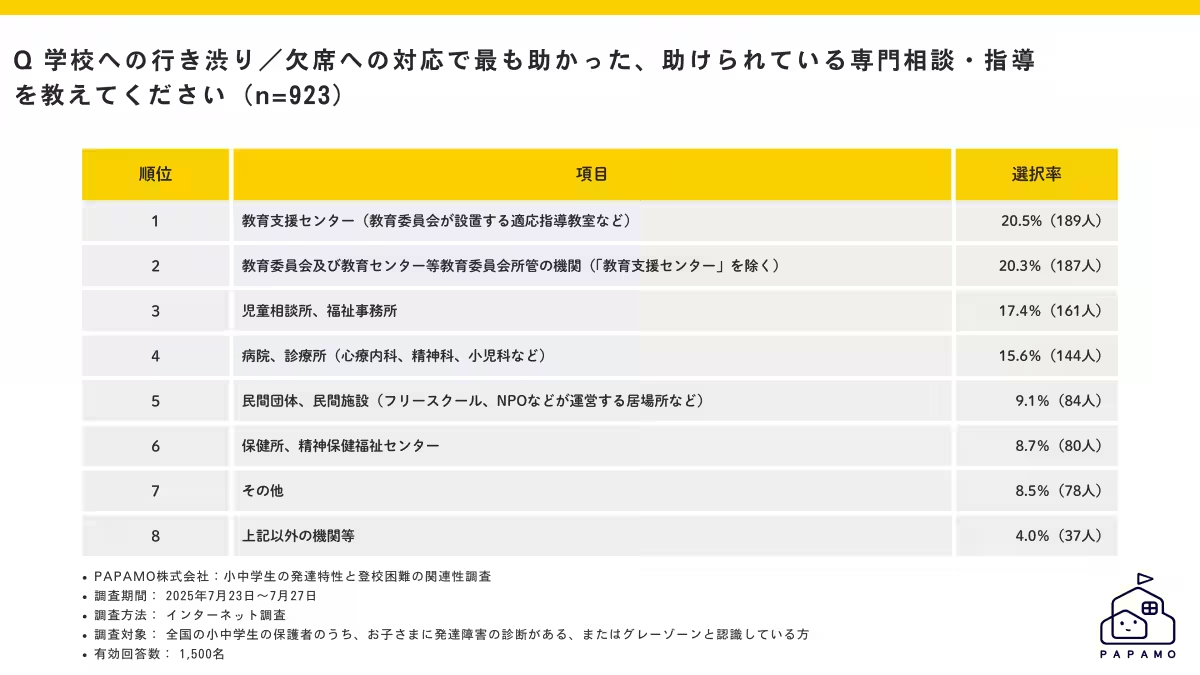

支援の現状と課題

驚くべきことに、19.5%の子どもたちは学校外の支援を受けておらず、支援へのアクセスに課題があることが明らかになりました。行き渋りや欠席に対しては多くの専門家からの支援が求められていますが、実際には情報が不足しています。調査では、教育支援センターが最も役立つ支援先として挙げられる一方で、やはり適切な支援を受ける機会が少ないことに気づかされます。

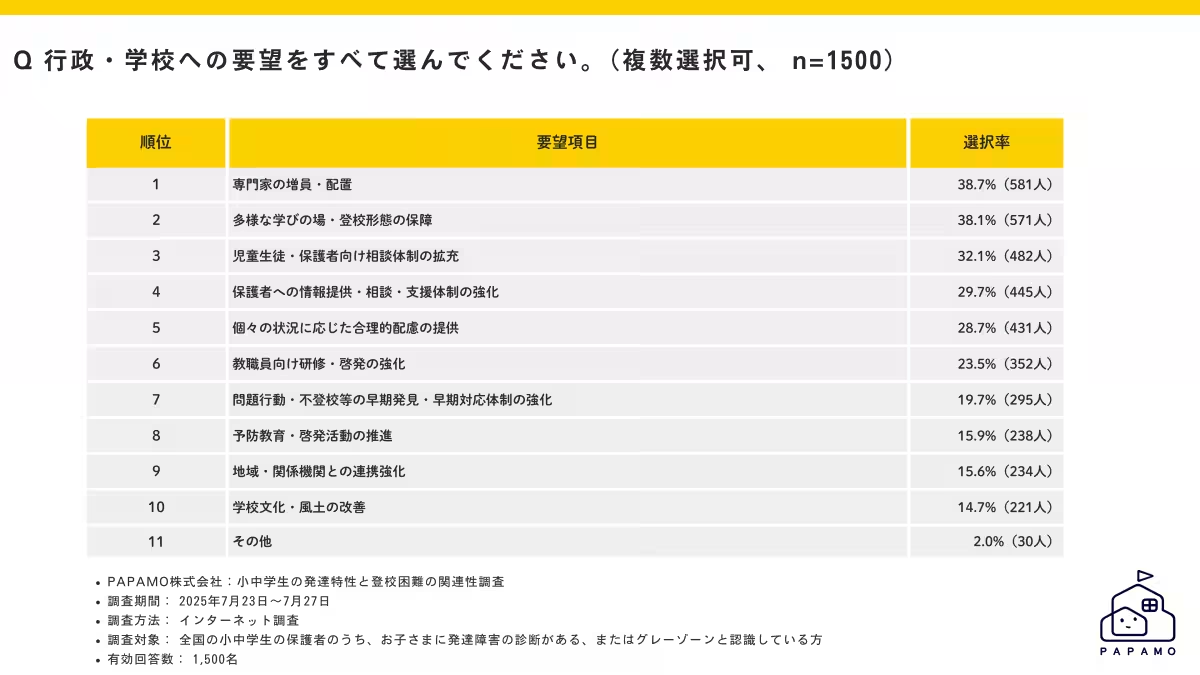

必要な支援と社会の取り組み

発達特性に対応するためには、行政や学校、そして家庭が一体となって支援の体制を整備することが求められます。特に、専門家の増員や支援体制の拡充が強く求められており、個々の障害特性に基づいた合理的配慮が必要です。これにより、すべての子どもが共に成長できる環境が整えられることを期待しています。

橋本咲子株式会社社長は、特にグレーゾーンにいる子どもたちへの支援の不足を指摘し、学校外の支援の重要性を強調しています。また、発達支援を受けることで、自己肯定感や自信を高めることができ、家庭全体にとっても大きな助けになるという実例が多く報告されています。

まとめ

発達特性を持つ子どもたちのための支援は、社会全体で取り組むべき課題です。発達障害の診断があるかどうかに関わらず、ひとりひとりに合った支援を受けられる環境を整えることが急務です。より多くの子どもたちが自分のペースで成長できるよう、今後も多様な支援サービスが広まることを願っています。

トピックス(その他)

【記事の利用について】

タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。

※画像は、利用できませんのでご注意ください。

【リンクついて】

リンクフリーです。