岡山大学の研究が明らかにする火星氷の歴史と気候変動の秘密

岡山大学の研究が明らかにする火星氷の歴史と気候変動の秘密

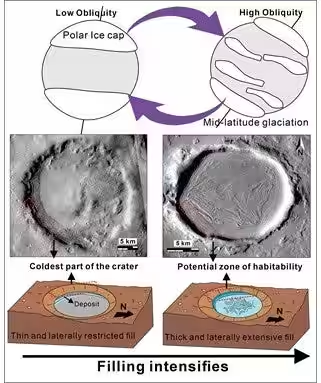

岡山大学と複数の研究機関による共同研究が、火星の気候変動に関する重要な知見を提供しました。この研究では、火星の中緯度地域におけるクレーターの氷の蓄積とその変遷を明らかにし、過去6億年以上にわたる氷の形成メカニズムを分析しています。

研究の背景

火星にはかつて大量の氷が存在し、その地形や分布の変化は惑星の気候変動を理解するための重要な手がかりです。ただし、これまでその全体像は不明な点が多く残されていました。そこで、岡山大学の学術研究院先鋭研究領域のTrishit Ruj准教授が中心となり、NASAの高解像度探査データを使用して750以上のクレーターを調査しました。

主な発見

この研究により、火星において氷がどのように蓄積されていたのか、その時系列と分布の傾向が明らかになりました。アマゾニアン期(約1800万年前から現在)には、何度も氷が蓄積されていたことが確認され、特に南西方向に氷が集まる傾向があることが示されました。この現象は、日射量の変化や氷の「コールドトラップ」効果によるものと説明されています。

さらに、この研究は火星の自転軸の傾きが氷の蓄積に影響を与えていたことも示しています。約6億4千万年前には氷の厚い層が広がっていましたが、以降は環境の変化により蓄積量が減少していきました。

氷と気候の謎

例えば、最後の氷の蓄積は約9800万年前に起こり、その結果、火星は湿潤な環境から乾燥寒冷な環境へと移行したことが示唆されています。これらの知見は、火星の過去の気候を理解するだけでなく、未来の探査や水資源の利用に関しても大きな示唆を与えるものです。

共同研究の意義

この研究は、岡山大学がJAMSTEC(海洋研究開発機構)や東京大学などと連携し、国際的な共同研究を通じて得られました。高解像度の火星探査データと解析技術を融合させることで、火星の氷の歴史や気候変動の詳細な理解が進展し、将来の探査機の設計にも役立てられることが期待されています。

未来の展望

Trishit Ruj准教授は、「火星の謎を解くこのワクワクする研究を通じて、さらなる探査の手がかりを得られることを願っています」と語っています。今後も、岡山大学は火星研究や惑星科学の最前線を走り続けることでしょう。

この研究は2025年9月に国際誌『Geology』に掲載されたことも大きな注目を集めています。火星の気候変動に関する新たな知見は、今後の探査において火星への理解を深める重要な一歩となるでしょう。

トピックス(その他)

【記事の利用について】

タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。

※画像は、利用できませんのでご注意ください。

【リンクついて】

リンクフリーです。