岡山県での不妊治療に関する最新調査から見える課題と今後の支援方向

岡山県での不妊治療に関する最新調査から見える課題と今後の支援方向

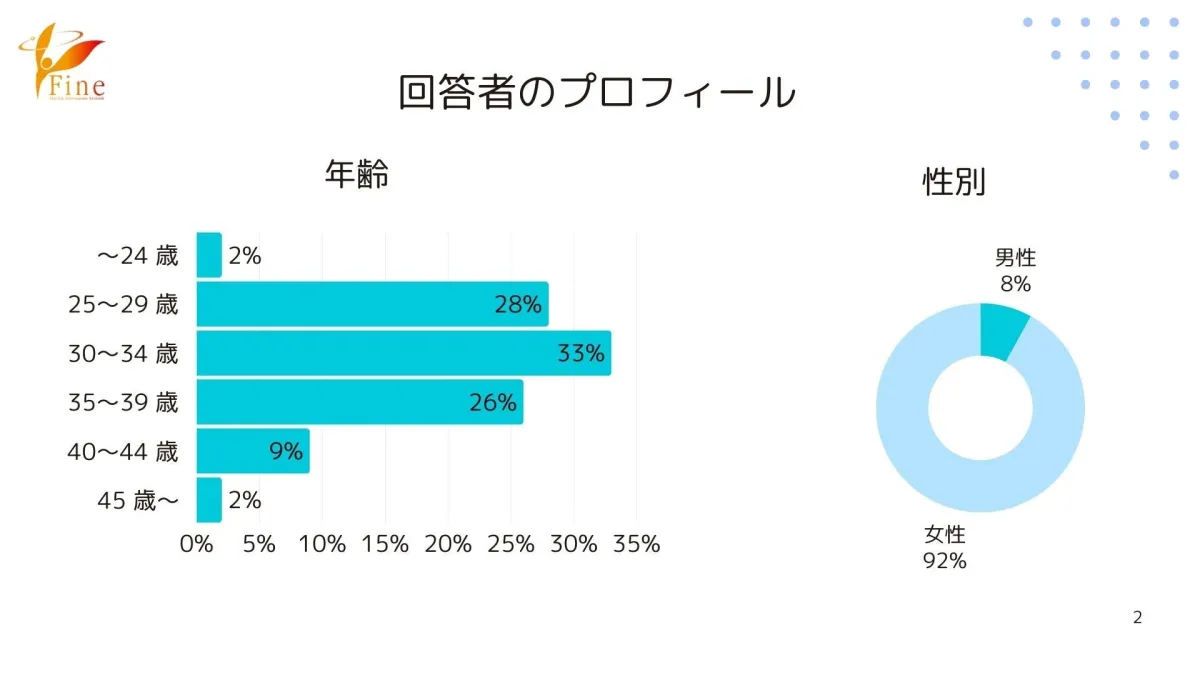

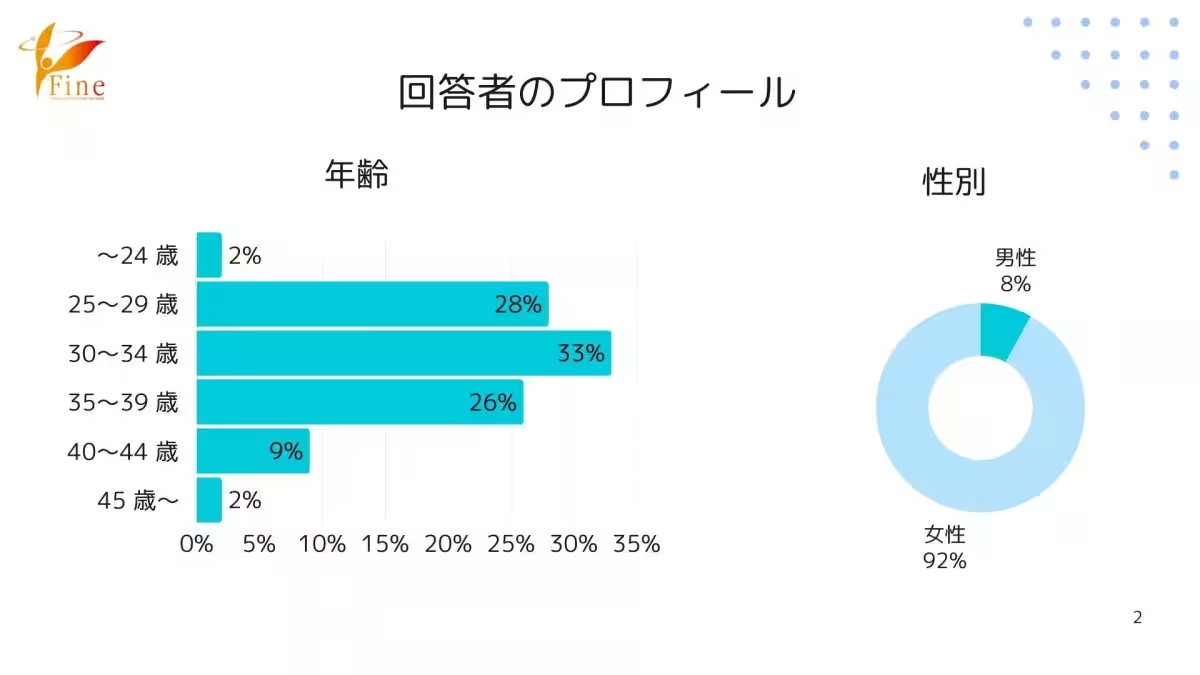

2024年に実施された「保険適用後の不妊治療に関するアンケート2024」で、岡山県在住の461名から得られたデータが注目されています。この調査は、NPO法人Fineの協力のもと、不妊治療を受けている人々の経済的な負担や仕事との両立についての現状を把握することを目的に行われました。

調査結果のまとめ

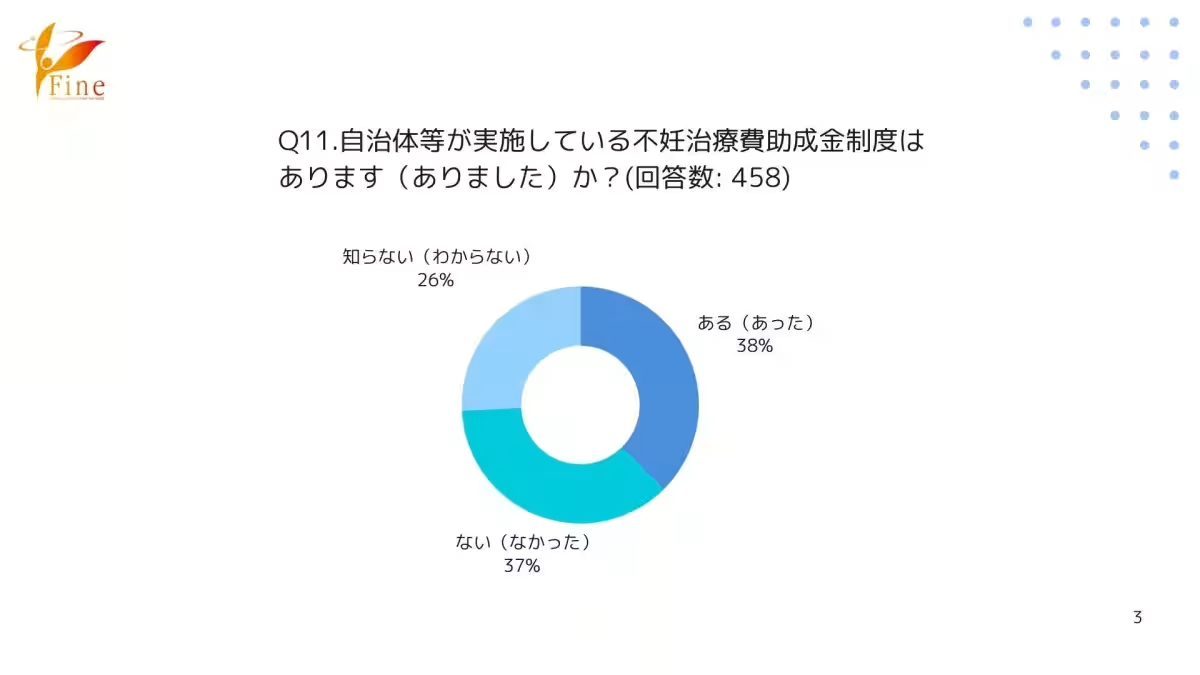

助成金制度の認知状況

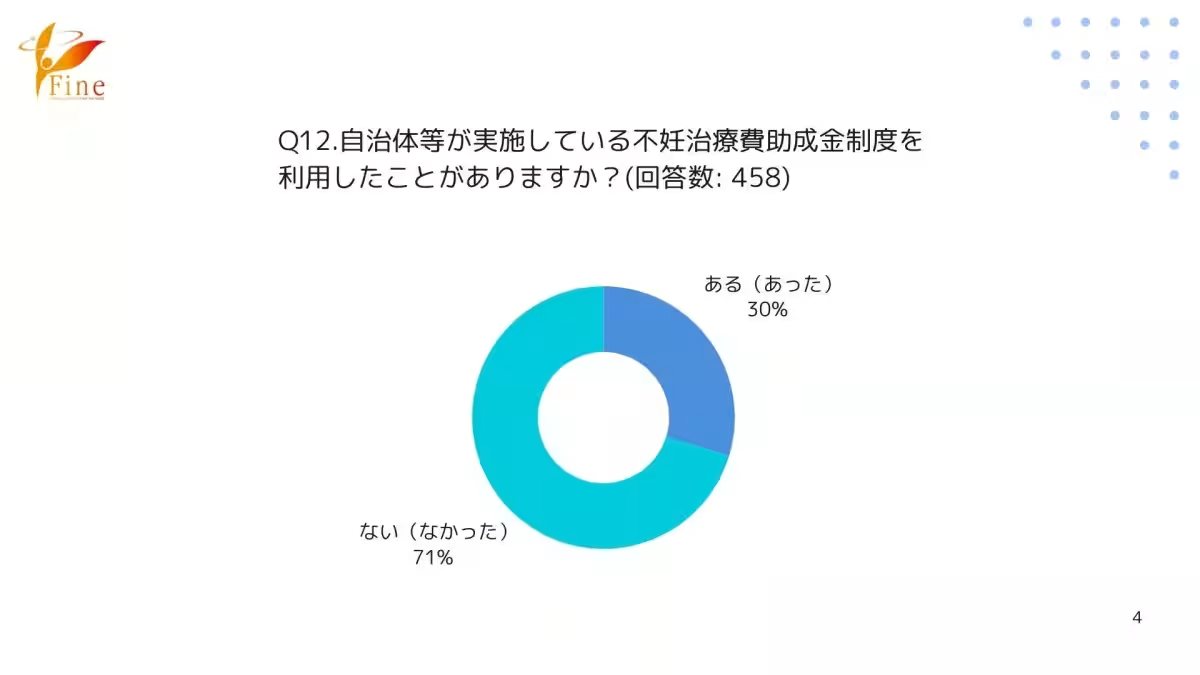

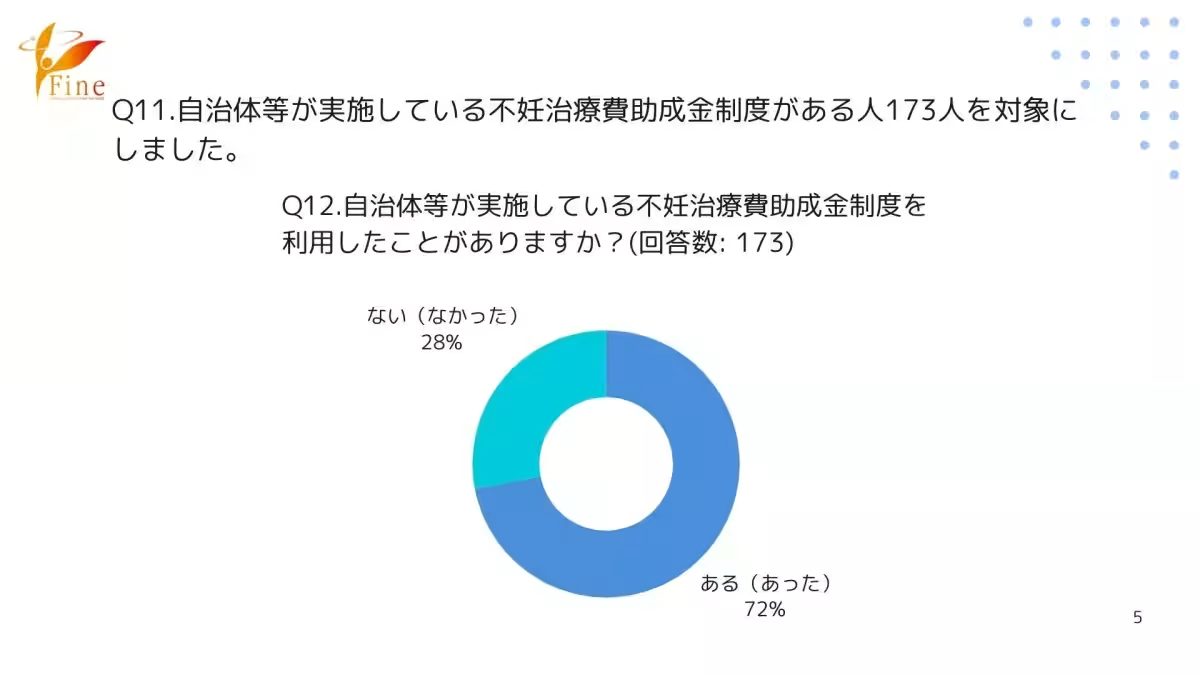

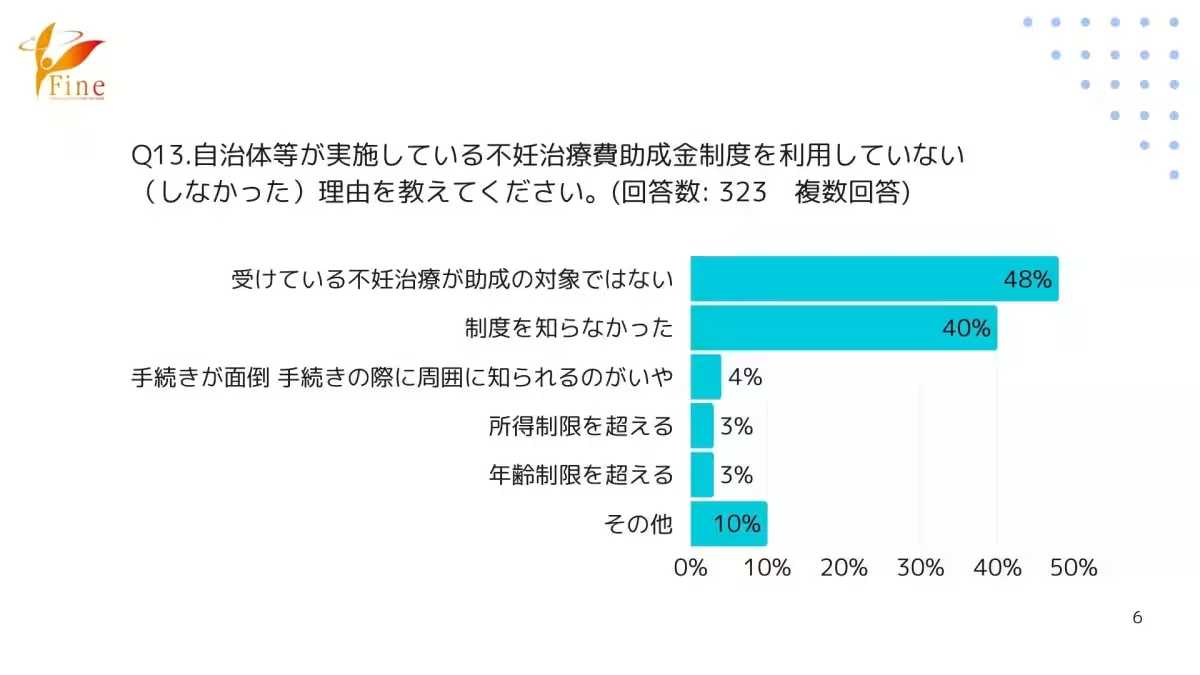

調査によると、自治体が実施している助成金制度が「ある」と答えた人はわずか38%で、またこれらの制度を利用したことがあるという人は30%にとどまっていることが明らかになりました。さらに、助成金を利用していない理由として「受けている不妊治療が助成の対象ではない」という回答が48%で最も多かったです。このように、岡山県では助成制度の認知度が低く、実際に活用できていないことが現状として浮き彫りになっています。

仕事と治療の両立の難しさ

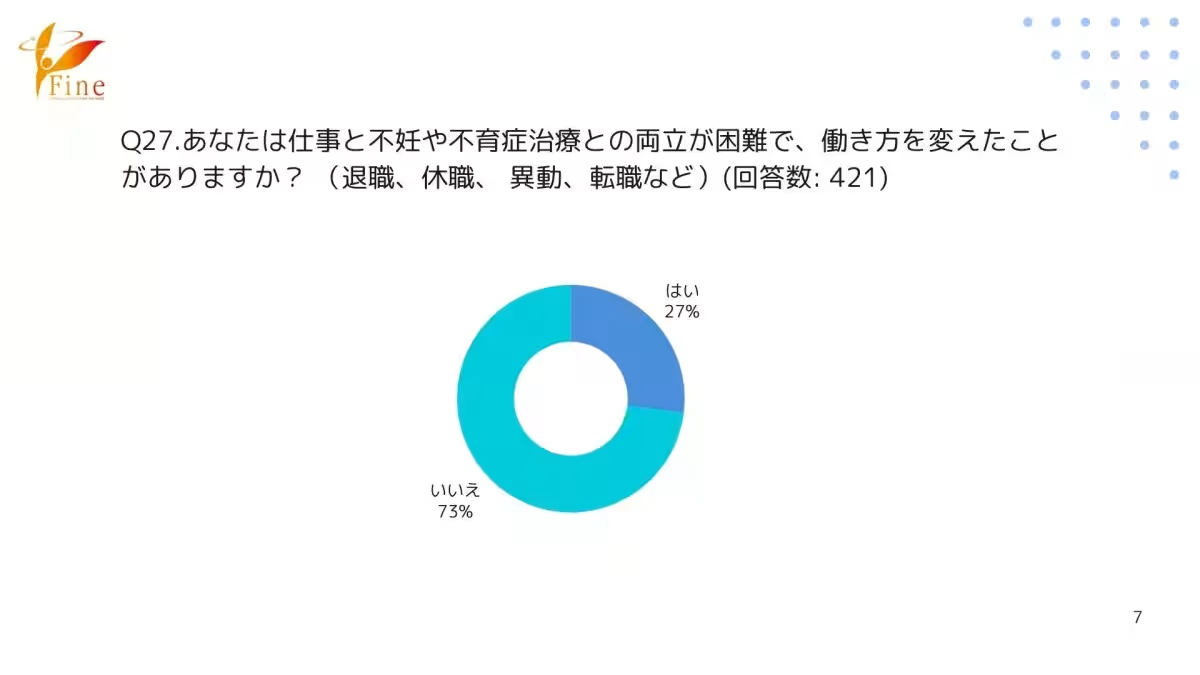

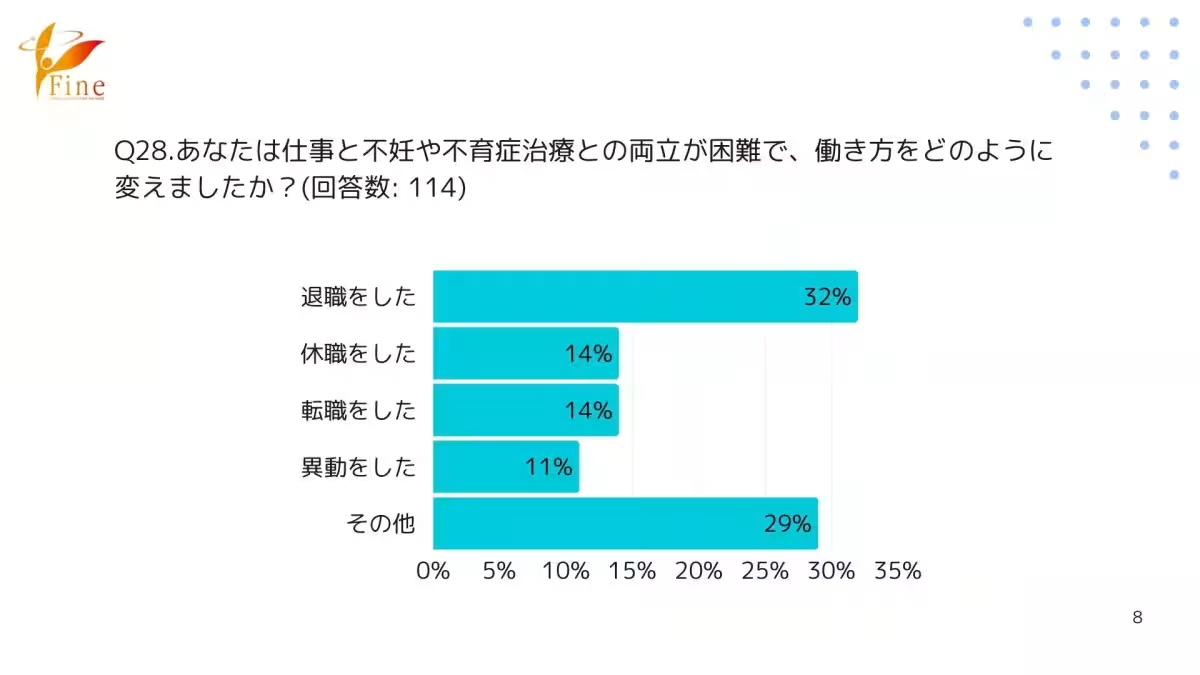

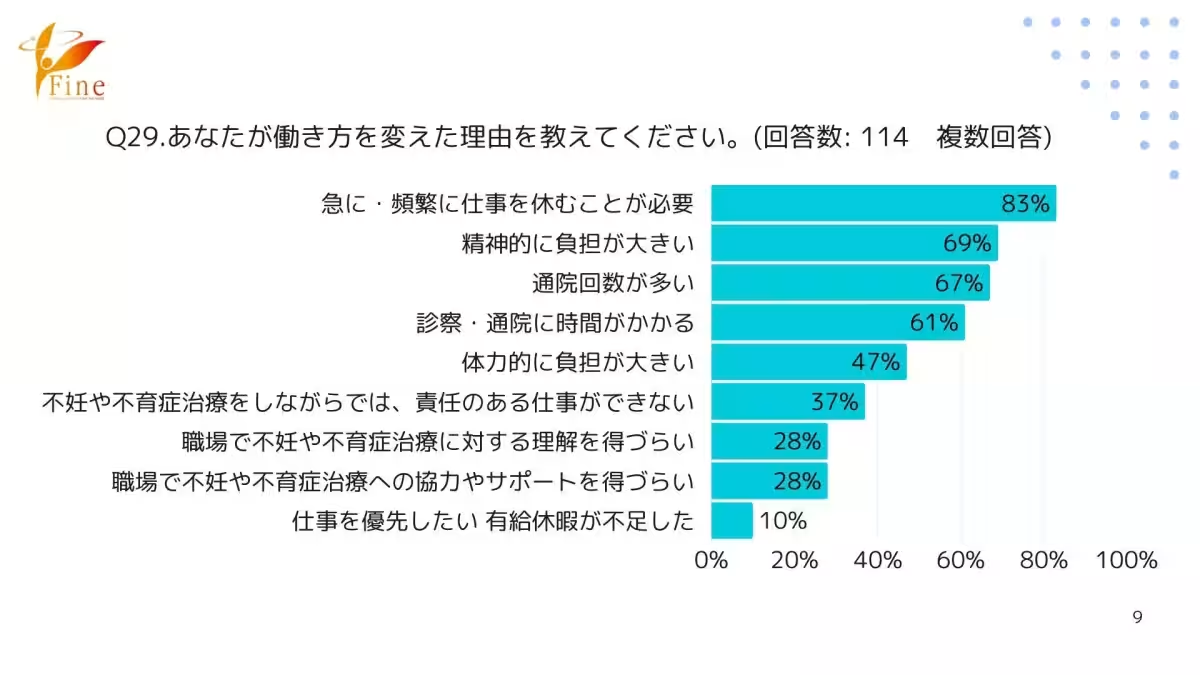

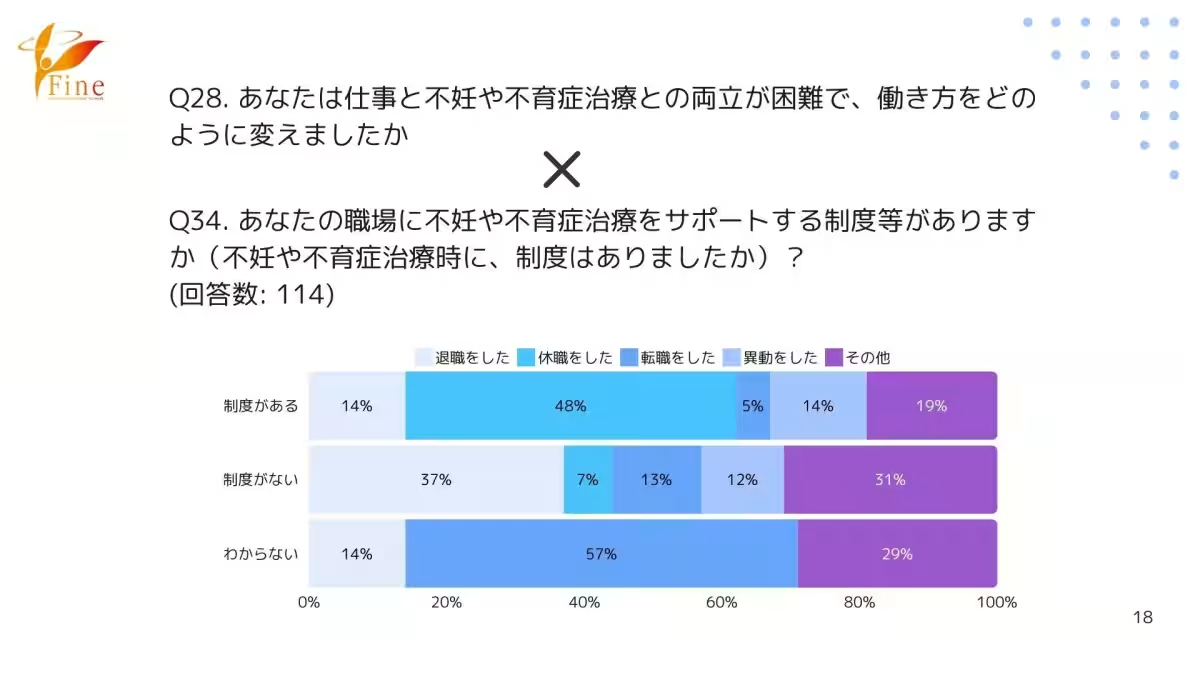

また117名が「退職」を選択せざるを得ないとの回答もあり、仕事と不妊治療の両立が難しいことを実感します。特に、仕事を休む際の精神的な負担や通院の頻度が高いことが理由として挙げられました。

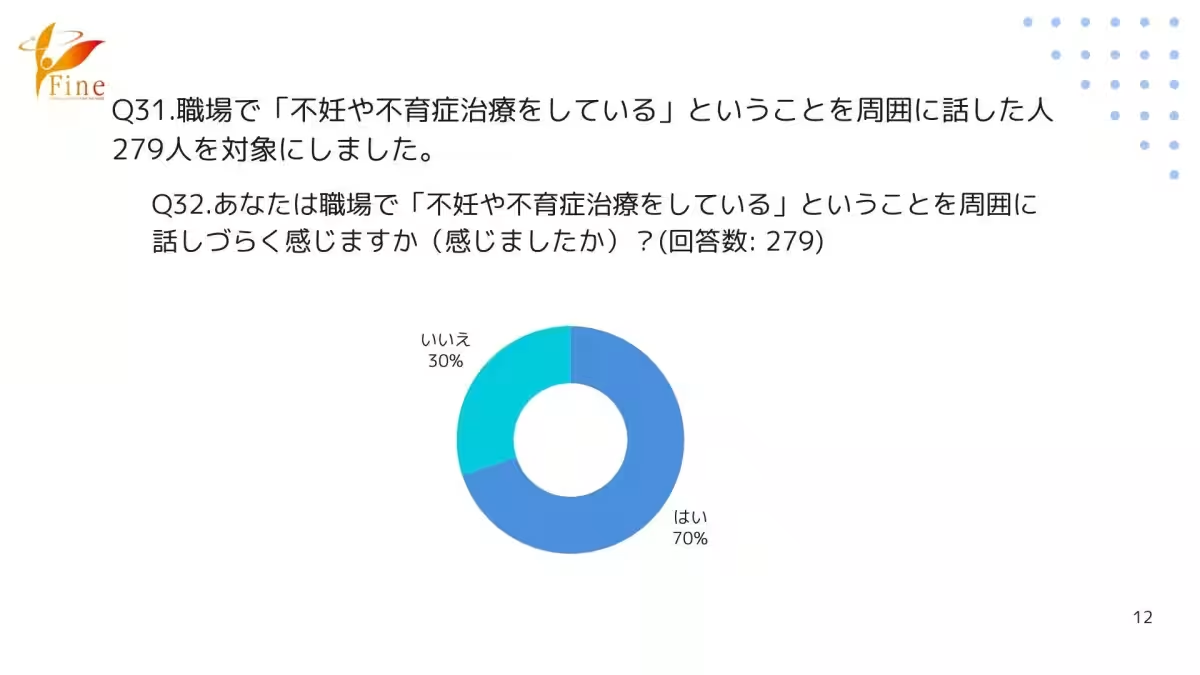

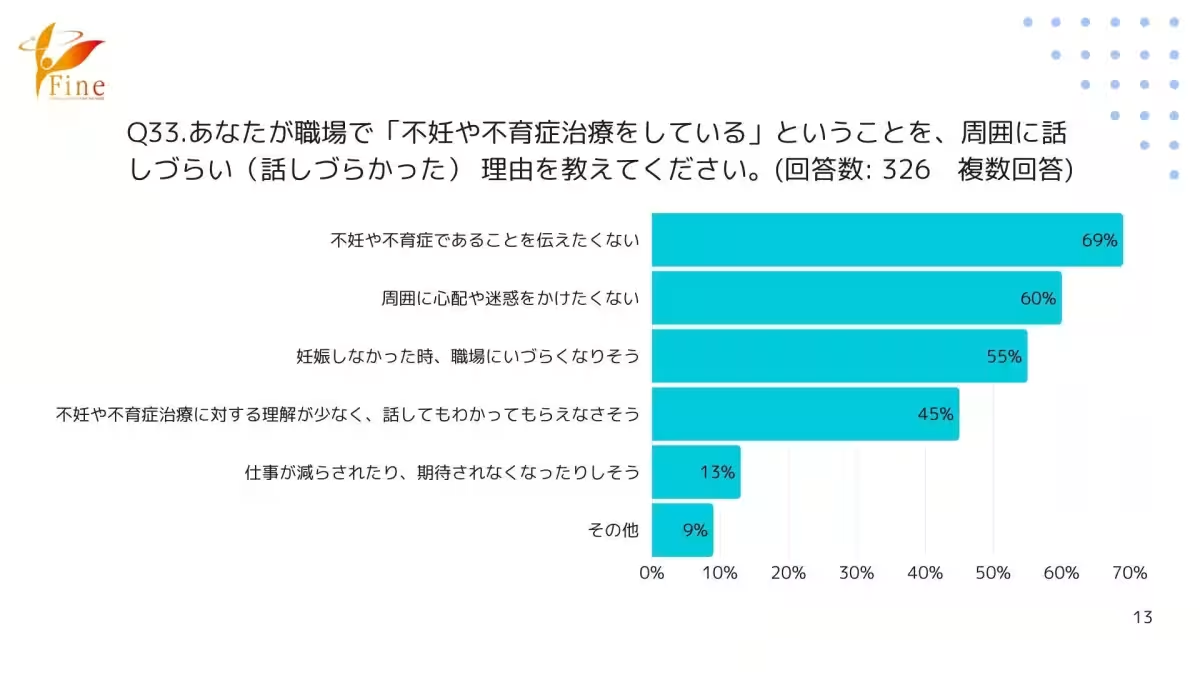

周囲に話しづらい現状

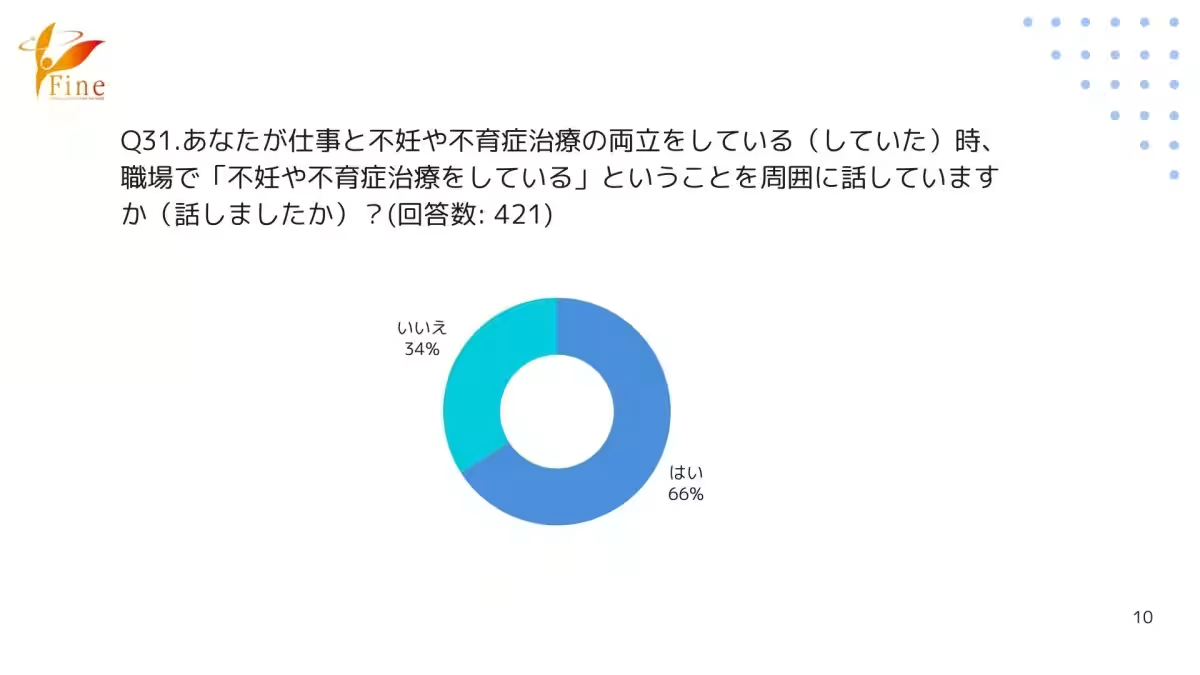

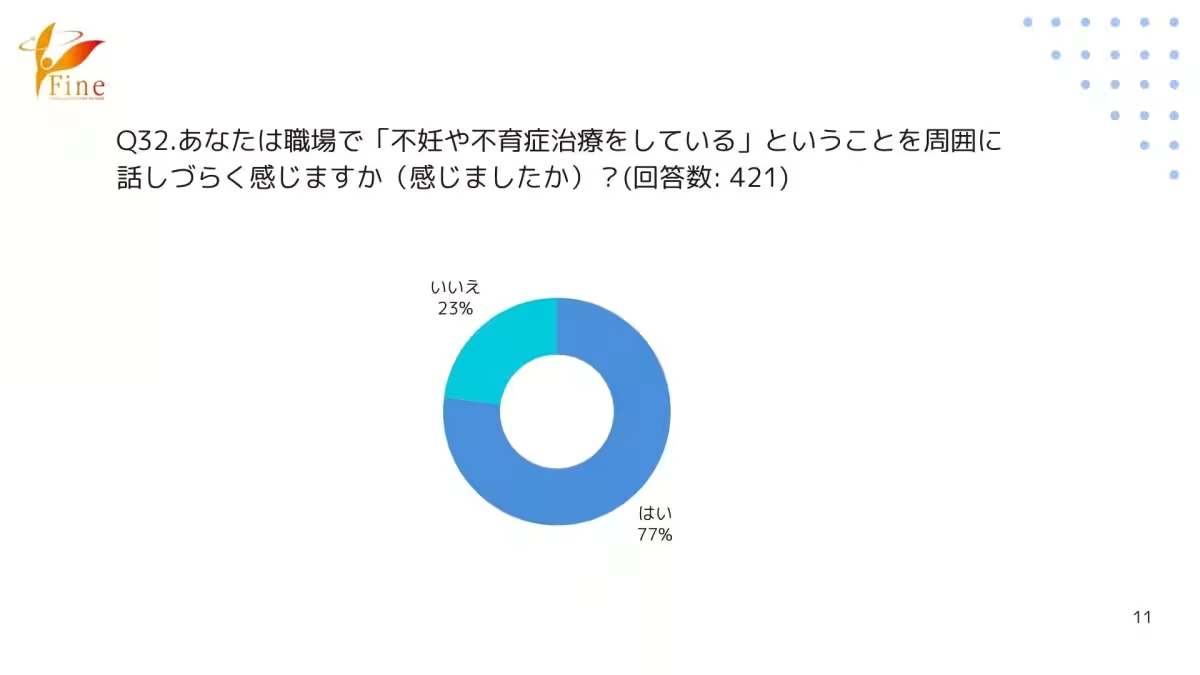

不妊や不育症治療について職場で語りづらいと感じる人は実に77%にのぼり、周囲への理解が進んでいないことも影響しているのでしょう。治療を受けていることを話せない背景には、「妊娠しなかった時、職場にいづらくなりそう」という不安や、周囲に迷惑をかけたくないとする気持ちもあるようです。

このように、地域においては不妊治療に対する理解や支援がまだまだ不足しています。

課題と今後の方向性

この調査結果を受けて、私たちは以下のような対策が必要だと考えます。

1. 助成制度の認知度向上: 助成金制度の存在を広め、多くの人が利用できるような情報提供が求められます。

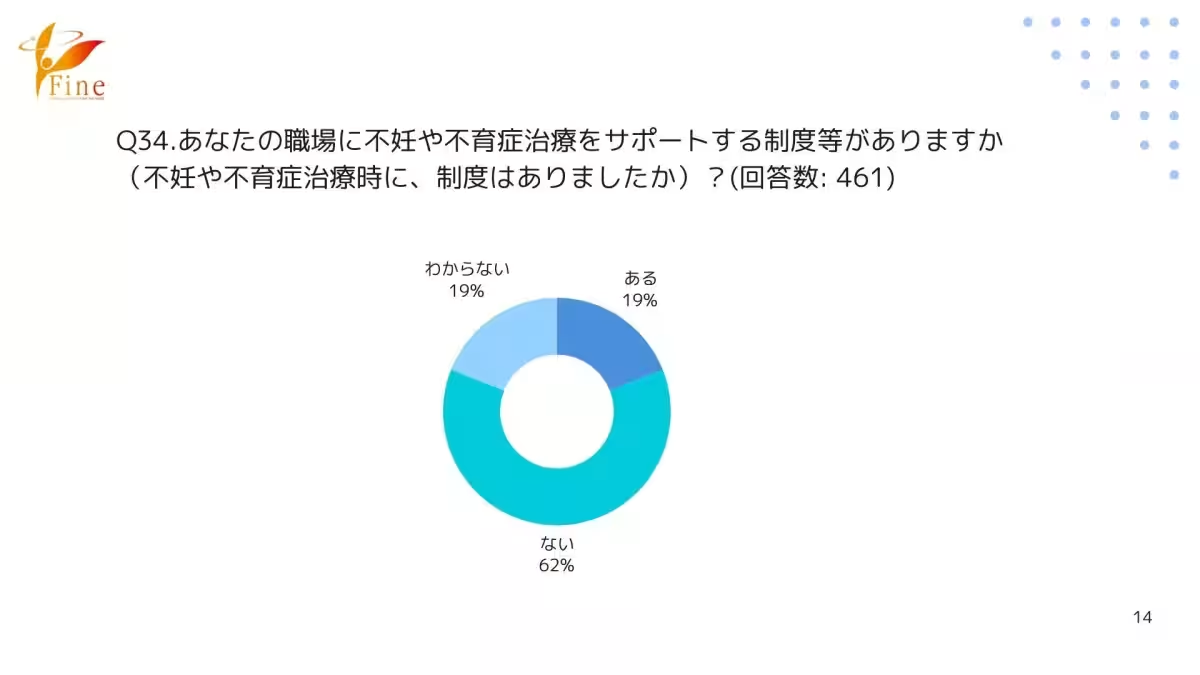

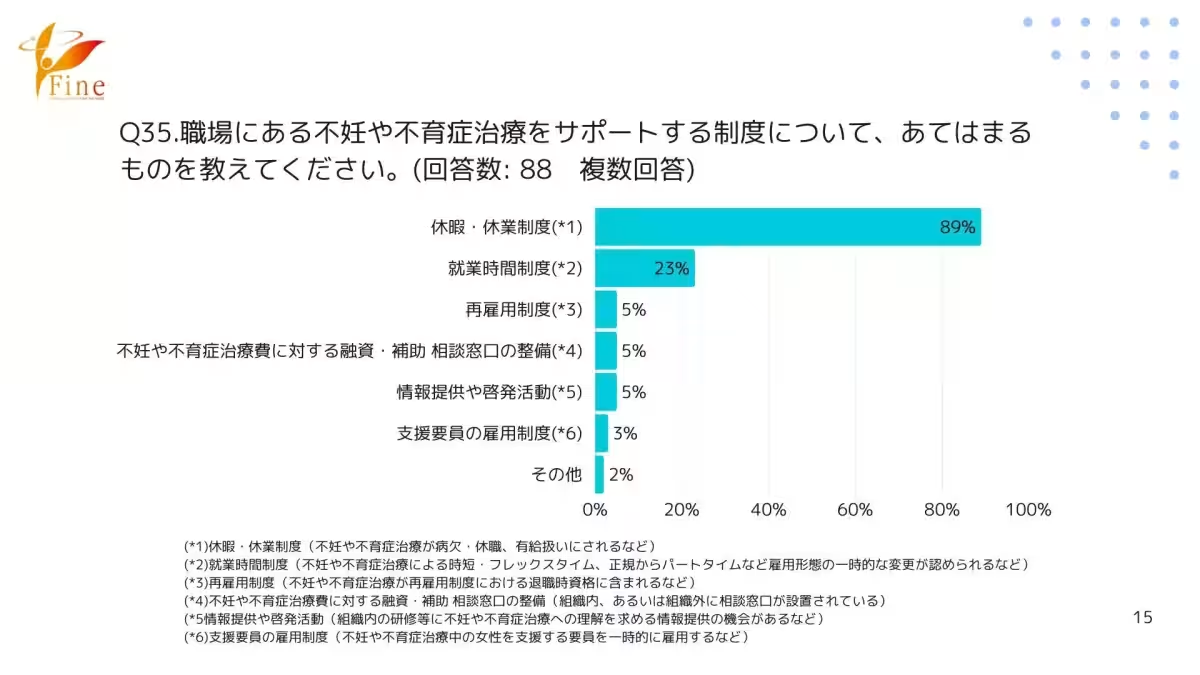

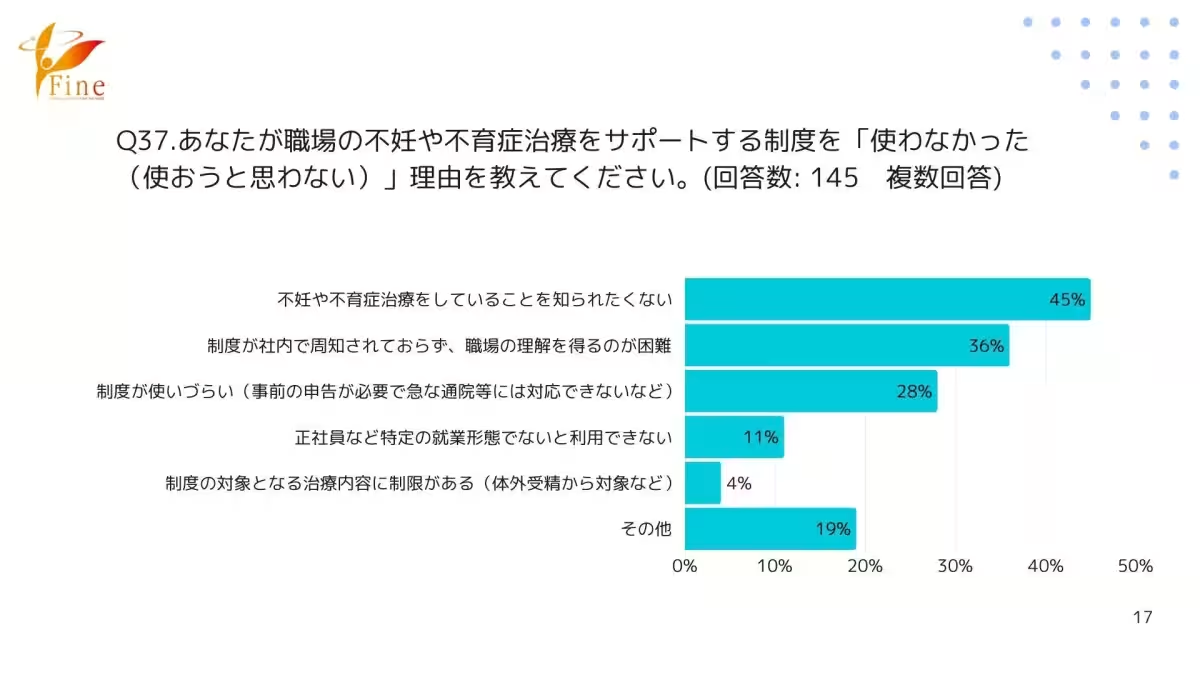

2. 職場環境の改善: 不妊治療を受ける人々が快適に働けるよう、サポート制度の拡充が必要です。具体的には、休暇制度の充実やフレックスタイム制度の導入が挙げられます。

3. 地域全体の啓発活動: 不妊や不育症に対する正しい理解が進むよう、地域住民に向けた啓発活動やイベントを企画することが重要です。

そのためには、岡山県だけでなく、全国的な取り組みとの連携も重要です。地域が一体となり、共同で取り組むことで、不妊治療を受けている方々の孤立感を軽減し、より良いサポート環境を構築していくことができるでしょう。

まとめ

不妊治療に関する調査結果は、単に数字で表現されるだけではなく、多くの当事者の心の声を反映しています。今こそ、私たち一人一人がこの問題に向き合い、地域全体で支え合う仕組みを構築することが求められています。希望を持って治療を続けられる社会を実現するために、さらなる情報発信とコミュニケーションの重要性が高まるでしょう。

トピックス(その他)

【記事の利用について】

タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。

※画像は、利用できませんのでご注意ください。

【リンクついて】

リンクフリーです。