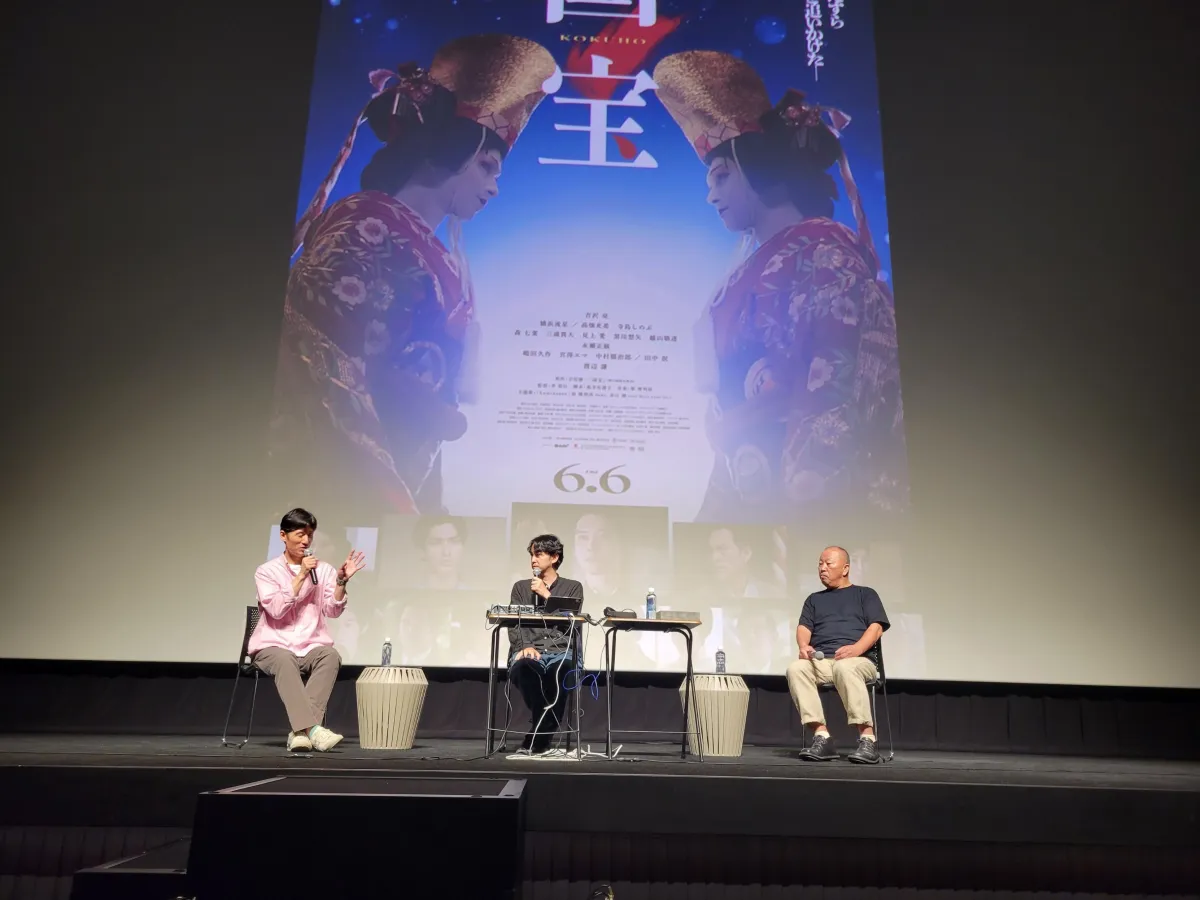

映画『国宝』特別上映会 李相日監督らのトークショーをレポート

映画『国宝』特別上映会レポート

2025年7月5日(土)、新宿の「109シネマズプレミアム新宿」で、大ヒット上映中の映画『国宝』のスタッフトークショーが開催されました。この日、登壇したのは監督の李相日氏、音楽を担当した原摩利彦氏、そして音響を手掛けた白取貢氏の3名です。今回は、特に音楽と音響に焦点を当てながら、トークショーの内容をお伝えします。

まず初めに、今回のトークショーが行われたシアター7では、坂本龍一氏が監修を務めた音響システム「SAION -SR EDITION-」を用いて、より深い音響体験が楽しめるよう工夫されています。李監督は、音楽と音響の専門家を招くことで、自身の創作過程や音楽の重要性について語り合うことを提案しました。

李監督と原氏の関係は、これが二度目のコラボレーションになります。白取氏との関係も長く、『フラガール』や『悪人』など、数々の作品で一緒に仕事をしてきました。白取氏は、原氏の音楽に出会った瞬間の感心を語り、「彼の楽曲が心の奥深くに響いてくる」との思いを伝えました。彼の独自の音楽が、作品にどのような影響を与えたのかを知ることができました。

映画音楽の進化と意義

『国宝』では、登場人物たちの複雑な人間関係や感情の深みを表現するため、原氏は「横の広がりを強調する必要があった」と振り返ります。音楽は物語において、キャラクターの内面を映し出す重要な要素です。白取氏は、音楽は感情を背後から支える役割を持つとし、感情の全体的なストーリーを織り込んだ点に言及しました。

特に、音楽と映画の音響がどのように共生しているのかについての語り合いでは、李監督が語る「音楽が感情の種を探るように」という言葉が印象に残りました。音楽はただの背景音ではなく、人間の感情を動かす力があるのです。原氏は、実際に『国宝』の上映を見て、音楽がどのように映像と融合し、物語を補強するのかを再確認したとトークの中で述べました。

音響と映画制作の舞台裏

白取氏は、映画制作における音響の重要性を説明し、録音現場での苦労や音楽とのバランスを取る難しさについても触れました。効果音や音楽がどのように組み合わさり、最終的に音響が仕上げられるのかを聞くことで、観客は映画制作のリアルな一面を感じ取ることができました。

トークの中では、特に歌舞伎の音楽と現代音楽の融合について触れられ、分岐点となった万菊の『鷺娘』のシーンが語られました。このシーンでは、音楽と音響が抜群のバランスを保ち、物語の深みを一層引き立てています。原氏は、音楽が歌舞伎の音楽とどのように融合されるかについて考えることがとても重要だと感じたと述べました。

Q&Aセッションでの印象的なエピソード

トークショーの最後には、観客とのQ&Aセッションが行われ、参加者からの質問に李監督と原氏が答える形になりました。原氏が心を打たれたシーンについて尋ねられると、「最後の『鷺娘』のシーンが特に難しかった」と彼は答えました。音楽が観客の心にどのように影響を与えるのか、またそれを扱う上でのクリエイターとしての苦悩が垣間見えました。

映画『国宝』の魅力

『国宝』はただの映画ではなく、音楽、映像、ストーリーが融合した芸術作品です。李監督、原氏、白取氏がそれぞれの専門で持つ独自の感性を通じて、物語がどのように形作られていったのかを知ることができた貴重な体験でした。このような特別な上映会は、映画の魅力を深く掘り下げる機会を観客に提供しており、映画『国宝』がなぜ大ヒットしているのか、その理由が明確になりました。ぜひ、劇場でその目でその耳で体感していただきたい作品です。

映画の詳細や鑑賞情報については、公式サイト等をご参照ください。

トピックス(その他)

【記事の利用について】

タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。

※画像は、利用できませんのでご注意ください。

【リンクついて】

リンクフリーです。