アルツハイマー病とレビー小体型認知症の複合病態解明に向けた新研究

アルツハイマー病とレビー小体型認知症の複合病態

最近、早稲田大学の研究グループによって、アルツハイマー病とレビー小体型認知症の複合的な病態に関する新たな研究が発表されました。この研究は、モデ ルマウスを使用して、両疾病が引き起こす神経細胞の機能障害や死のメカニズムを解明するものであり、今後の治療法開発に向けた重要な知見を提供しています。

研究の背景

アルツハイマー病とレビー小体型認知症は、共に認知症の重要な原因とされ、日本ではレビー小体型認知症がアルツハイマーに続く2番目の患者数を持ちます。アルツハイマー病では、神経細胞内に形成されるリン酸化タウタンパク質が機能障害を引き起こし、最終的には細胞死へと至ります。一方で、レビー小体型認知症では、リン酸化されたα-シヌクレインの蓄積が脳内での神経障害を引き起こします。

このように、二つの病態は単独で発生することが多いですが、同時に進行することも知られています。特に、今回の研究はそれに注目し、実際に両方のモデルを掛け合わせたダブルトランスジェニックマウスを使用して、両疾患の相互作用が患者に及ぼす影響を調査しました。

研究方法と結果

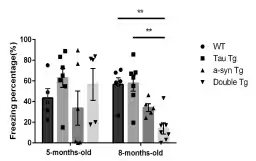

研究チームは、前述のモデルマウスを組み合わせ、8カ月齢時点で解析を行いました。実験では、神経細胞におけるタウタンパク質とα-シヌクレインの同時発現を促し、海馬における神経細胞の変化を観察しました。その結果、ダブルトランスジェニックマウスにおいては、タウタンパク質のリン酸化進行、脳内炎症、そして神経細胞の減少が観察され、単独モデルに比べて記憶機能の低下が明らかになりました。

特に、文脈記憶における影響が顕著であり、Double Tgのマウスでは自由行動時間が短縮し、記憶障害が示唆されました。これにより、二つの病態が複合することが病の進行を加速させる可能性を示しています。

社会的影響と今後の展望

今回の研究成果は、認知症の理解を深め、将来的な治療法の開発において重要なステップになり得ます。特に、アルツハイマー病とレビー小体型認知症の複合病態に対する知識は、患者の症状改善に寄与することが期待されています。

研究者たちは、今後、タウタンパク質とシヌクレインの凝集メカニズムをより深く探求し、働きを抑える薬剤の開発を進める計画を立てています。また、アミロイドベータとタウタンパク質の相互作用についても研究を進め、その治療可能性についても調査していく方向です。

結論

このように、早稲田大学で進行中の研究は、アルツハイマー病とレビー小体型認知症の複合病態に関して新たな理解をもたらすものであり、今後の研究の進展に期待がかかります。これにより、認知症患者やその家族にとって希望の光となる情報が提供されることを願っています。

トピックス(その他)

【記事の利用について】

タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。

※画像は、利用できませんのでご注意ください。

【リンクついて】

リンクフリーです。