岡山大学の調査が明らかにしたコロナ禍における小児蘇生法の現状と影響

岡山大学の調査が示した新たな現実

最近の研究から、コロナ禍における小児の院外心停止時の蘇生法が大きく変化していることが明らかになりました。研究チームは、国立大学法人岡山大学の専門家たちが結集し、全国的なデータを基に、蘇生法の変化とその結果としての影響を明らかにしました。

1. コロナ禍による蘇生法の変化

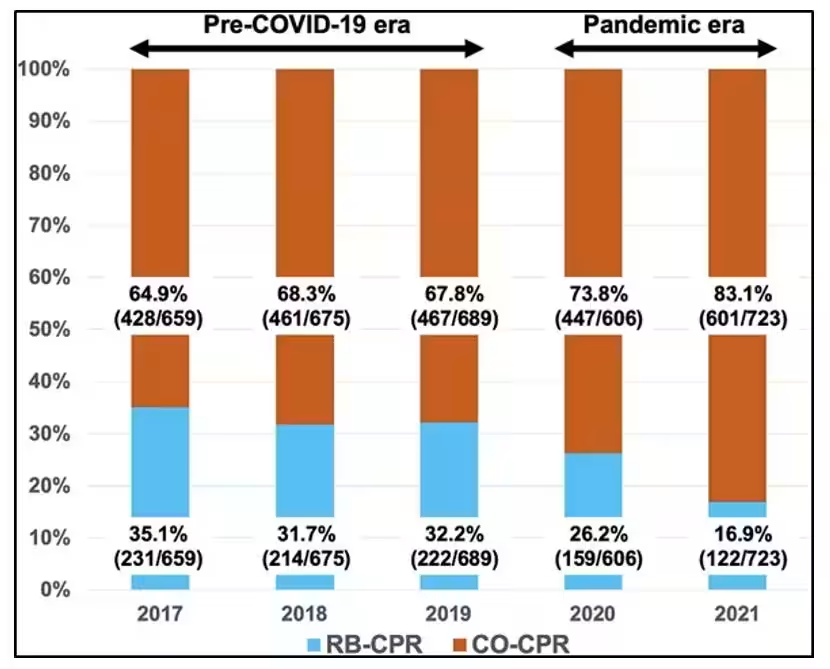

コロナウイルスの影響で、公共の場での感染リスクが懸念される中、蘇生法の実施傾向に大きな変化が起きました。調査では、特に人工呼吸の実施率が顕著に減少したことが指摘されています。2020年から2021年の間、人工呼吸を行った場合と胸骨圧迫のみを行った場合での死亡リスクに差があることが示され、年間における小児の死亡率が上昇していることが判明しました。

この現象は、感染リスクへの配慮から、トレーニングを受けた救助者すらも人工呼吸を避ける傾向が強まったためです。従来は行われていた適切な蘇生措置が、感染を恐れるあまりに行われなくなってしまったのです。

2. 研究の背景

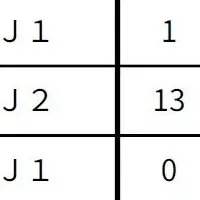

研究チームは、総務省消防庁が管理する「All-Japan Utstein Registry」のデータを利用し、コロナ流行前後における小児の院外心停止に対する蘇生法の実施状況を比較しました。このデータによると、心停止における人工呼吸の実施率は、コロナの影響で約12%も減少しました。その結果、胸骨圧迫のみの蘇生法が増加しましたが、これは致命的な結果をもたらす可能性があることが示唆されています。

実際、研究結果ではコロナ禍における小児の死亡数が、例年よりも多く、本来救えたはずの約10人の子どもが失われている可能性があるとされています。

3. 社会的な影響と今後の対応

小児の心停止は、様々な状況で突発的に起こる問題であり、適切な対応が求められます。特に、窒息事故や溺水による心停止が多く、迅速な蘇生法が命を左右することがあります。

岡山大学の小原講師と内藤准教授は、「子どもの心停止は決して他人事ではなく、社会全体でこの問題に取り組む必要がある」と強調しています。今後は、感染対策を講じた上で、人工呼吸の重要性を再認識し、より多くの人々に正しい知識を普及させることが急務です。

結論

今回の研究は、コロナ禍における小児蘇生法の重要性を再確認させるものであり、今後の教育や啓発活動において、人工呼吸の実施がいかに重要かを周知する必要性を示しています。

事故が起こった際、どのように行動すべきかを知ることが、未来の小児の命を救う鍵となるのです。

トピックス(その他)

【記事の利用について】

タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。

※画像は、利用できませんのでご注意ください。

【リンクついて】

リンクフリーです。