AIと量子コンピューターの融合がもたらす未来への道筋

AIと量子コンピューターの融合がもたらす未来への道筋

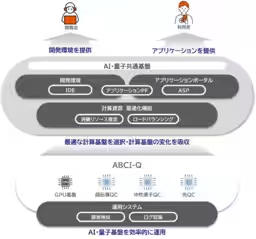

現在、国内での量子コンピューター技術の発展が急速に進んでいます。その中心的な取り組みが、早稲田大学をはじめとする10の機関が連携して行なう「AI・量子共通基盤」の研究開発です。このプロジェクトは、NEDOが支援するものであり、量子技術を活用するための基盤を構築することを目的としています。

量子技術の背景と進展

量子コンピューターの技術革新は、2019年にGoogleが発表した量子超越のニュースによって更に加速しました。主要IT企業が量子コンピューターのクラウドサービスを開始し、商業的利用の可能性が飛躍的に広がりました。一方で、日本政府は2030年までに量子技術利用者を1,000万人、国内の生産額を50兆円にする目標を掲げており、これに向けた取り組みが各分野で行われています。

とはいえ、量子コンピューターの利用には専門的な知識が必要であり、その利用者の拡大が大きな課題となっています。このプロジェクトでは、専門知識がなくても量子コンピューターを簡単に利用できるプラットフォームの開発が進められています。

研究開発の具体的な内容

本プロジェクトでは、以下の二つのテーマで研究開発が実施されます。

1. ミドルウェア技術の開発

利用者が専門的な知識を持たなくても量子コンピューターを利用できるように、抽象化されたAPIや、AIによるサポートを活用した統合開発環境(IDE)の構築を目指します。利用者が最適な計算リソースを自動で選択できる技術も開発されます。

2. 量子コンピューターの運用技術の開発

量子コンピューターの安定した運用を支えるため、必要なデータの抽出や管理技術が開発されます。これは、量子コンピューターの特性を考慮に入れた新たな運用手法を模索するものです。

この研究開発は、KDDI株式会社とその関連研究所が全体の管理と技術要件の定義を行い、官民学の連携によって進められます。特に早稲田大学は、最適化アプリケーションの高性能化に関する部分を担当し、量子技術を幅広い産業に応用することを目指しています。

量子未来社会ビジョン

早稲田大学の研究者は、これまでの取り組みを基に量子技術の社会実装を進めていく意欲を示しています。この研究が成功すれば、量子コンピューターの利用が一般に普及し、様々な産業での新しい可能性が見えてくるでしょう。

結論

量子コンピューターの技術進展には多くの期待が寄せられており、これらの取り組みがその実現を加速させることでしょう。今後、AIと量子技術がどのように連携し、私たちの社会に変革をもたらすかに注目です。

トピックス(その他)

【記事の利用について】

タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。

※画像は、利用できませんのでご注意ください。

【リンクついて】

リンクフリーです。