G.U.Groupが発表した新たなDAO運営のステーブルコインの未来とは

G.U.Groupが発表した新たなDAO運営のステーブルコインの未来とは

G.U.Group株式会社が発表した新型ステーブルコイン「USDA」「JPYA」「EURA」は、分散型自律組織(DAO)によって運営され、EthereumやJapan Open Chainなど10以上のブロックチェーンで流通する予定です。これにより、今後のデジタル金融市場に革新をもたらすことが期待されています。

ステーブルコインの背景と必要性

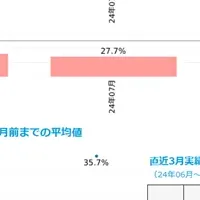

2025年以降、ステーブルコイン市場は急成長を続け、発行量は45兆円を超える見込みです。しかし、現在の主要なステーブルコインには、不透明な発行体や法的裏付けの不足、政治的リスクなどの課題が存在しています。特に日本市場では、円建てのステーブルコインがほとんど流通しておらず、web3事業者には大きな障壁となっていました。

このような背景のもと、G.U.GroupとコミュニティDAOは、透明性と安全性、そしてユーザビリティを兼ね備えた新しいステーブルコインシステムの開発を進めてきました。

新たなステーブルコインの特徴

担保資産の管理

新型のステーブルコインは、現在流通しているUSDCやUSDTのような法定通貨に基づく裏付け資産を用いています。これにより、暗号資産の価格変動によるリスクを軽減し、安定した通貨としての性質を持つことを目指しています。

また、クロスチェーン機能が追加されており、複数のブロックチェーン間での直接送金が可能です。これにより、ユーザーはどのチェーン上でもトークンをBurnし、いつでも担保資産を償還することができます。

わかりやすい名称

「USDA」「JPYA」「EURA」という名称も大きな特徴です。これらは世界で馴染みのあるステーブルコイン名に近く、記憶に残りやすい構造となっています。特にJPYAは、日本のweb3エコシステムにおいて重要な役割を果たすでしょう。

高速かつ安価な送金

G.U.Groupの新型ステーブルコインは、Ethereum及びJapan Open Chainで高速かつ安価な送金を実現します。これにより、ユーザーは時間やコストを気にすることなく、安心してトランザクションを行える環境が整います。

着実な進展と将来の展望

今後、G.U.Groupは商標の取得などを推進し、各国での取扱いや電子決済手段としてのライセンス取得を進めていく予定です。日本ではJPYAが第3号電子決済手段へと進化する計画もあり、ユーザーにとってより使いやすい通貨へと成長していくことでしょう。

また、米ドル建てのUSDAや欧州でのEURAの展開も視野に入れています。これらすべての取り組みは、DAOによる分散型運営を通じて行われ、透明性と安全性の確保を目指しています。

まとめ

G.U.Groupの新型ステーブルコインは、DAOを活用した新たな金融インフラの構築を目指しています。今後の成長と普及が非常に楽しみなプロジェクトであり、デジタル金融革命が進む中で、重要な役割を果たすことでしょう。

トピックス(その他)

【記事の利用について】

タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。

※画像は、利用できませんのでご注意ください。

【リンクついて】

リンクフリーです。