若手社員の勤続意向調査:企業の経営方針と関係性の重要性

若手社員の勤続意向調査:企業の経営方針と関係性の重要性

近年、企業にとって若手社員の早期離職が大きな課題となっています。オールディファレント株式会社とラーニングイノベーション総合研究所が実施した調査により、若手社員の向き合い方や勤続意向に影響を与える要因について明らかにされました。本記事では、この調査結果をもとに、企業がどのように若手社員の定着を促進できるかを探ります。

調査の概要

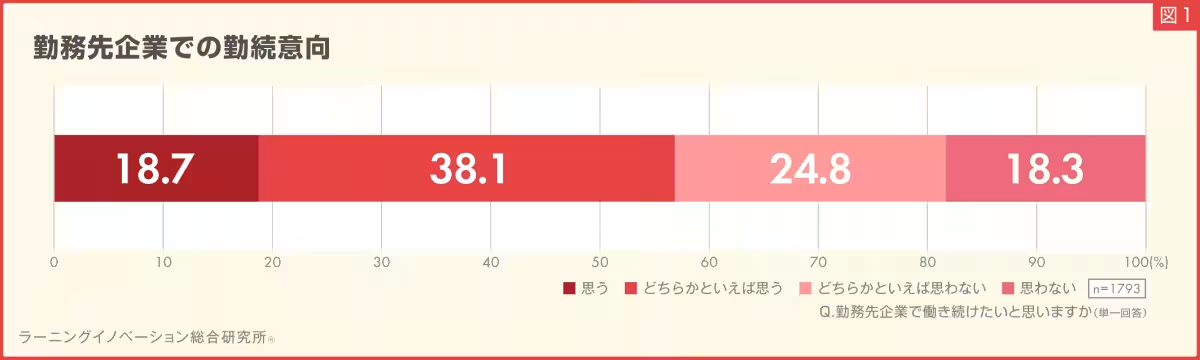

調査は2025年8月1日から27日の期間に、社会人1~4年目の1,793名を対象に行われました。主要な目的は、若手社員がどれだけ現在の職場で「働き続けたい」と感じているかを把握することでした。調査結果では、勤続意向が年次に応じてどのように変化するかが浮き彫りになりました。

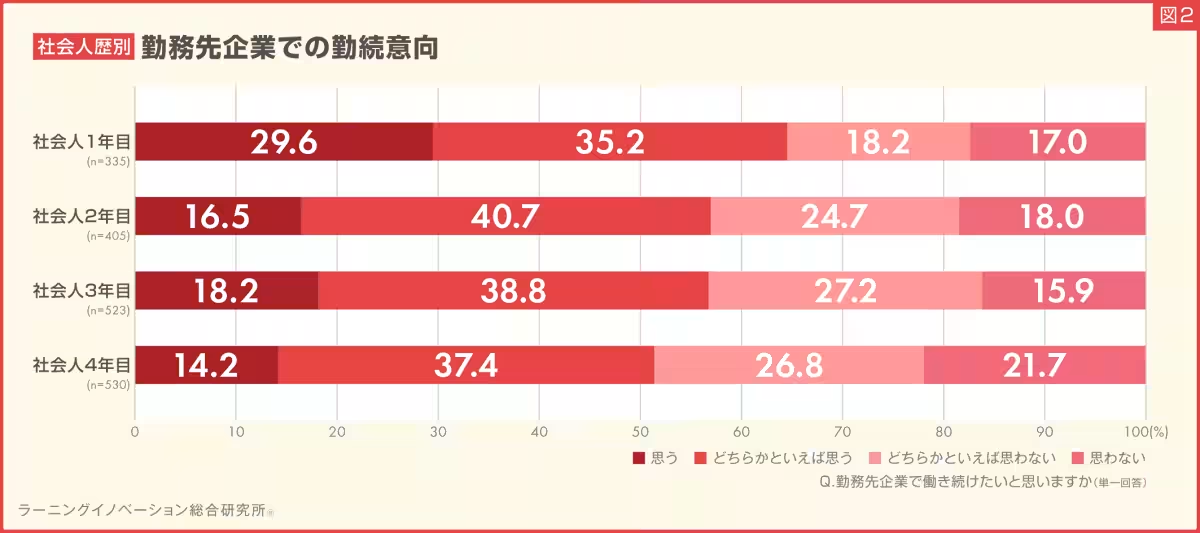

勤続意向の低下

調査結果によれば、社会人1年目では64.8%が「働き続けたい」と回答したのに対し、4年目になるとその割合が51.6%にまで低下しています。このことは、職場への期待と実際のギャップが広がるため、若手社員の士気が下がる原因となっていることを示唆しています。

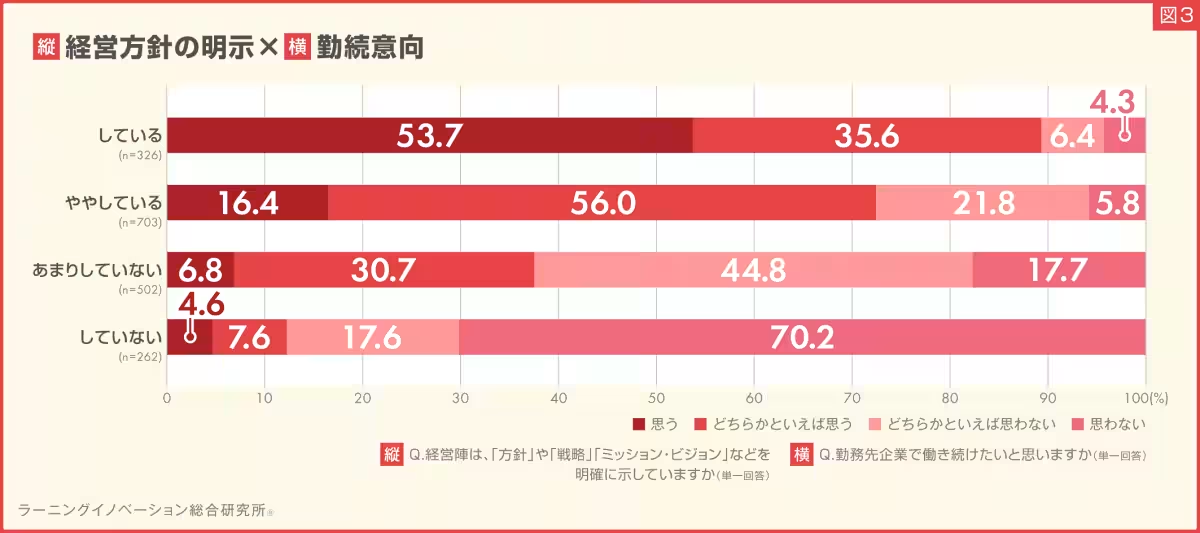

経営方針の重要性

特に注目すべきは、経営陣が経営方針を明確に示している場合の若手社員の反応です。経営方針が明示されている若手社員のうち、89.3%が「働き続けたい」と回答しています。逆に、経営方針が不明確な場合、70.2%が「働きたくない」と回答しました。この調査結果から、経営方針の透明性が若手社員の勤続意向に与える影響の大きさが伺えます。

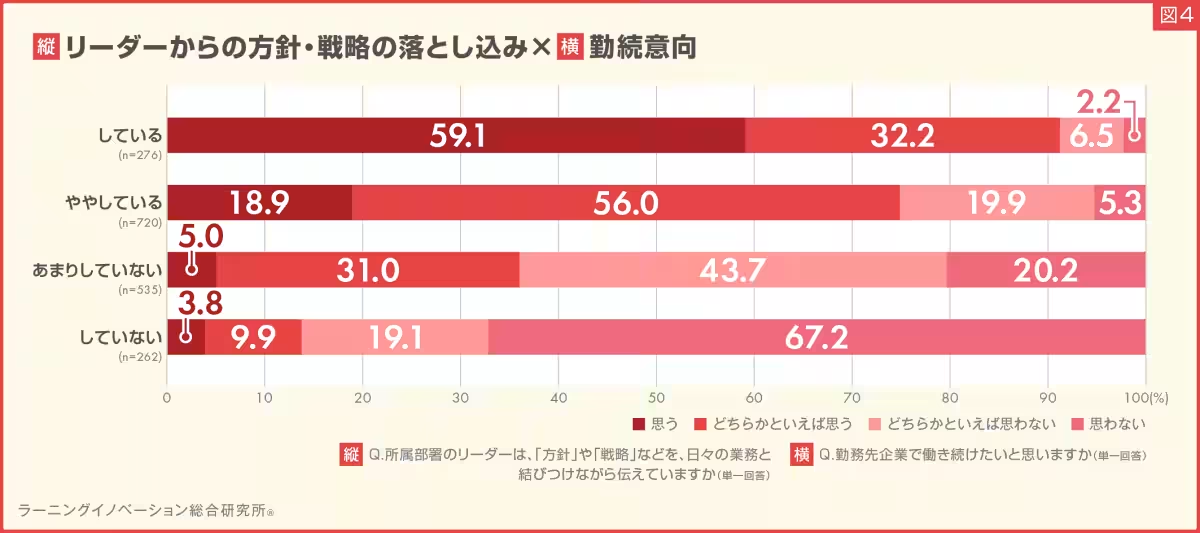

リーダーシップとコミュニケーション

また、部署のリーダーが日常業務に方針を落とし込んでいる場合も、約91.3%の若手社員が「働き続けたい」と答えています。一方で、リーダーが方針の言及をしない場合は、86.3%が「働きたくない」と感じるという結果が出ました。リーダーからの方針やビジョンの発信が若手社員に与える影響が非常に大きいことを示しています。

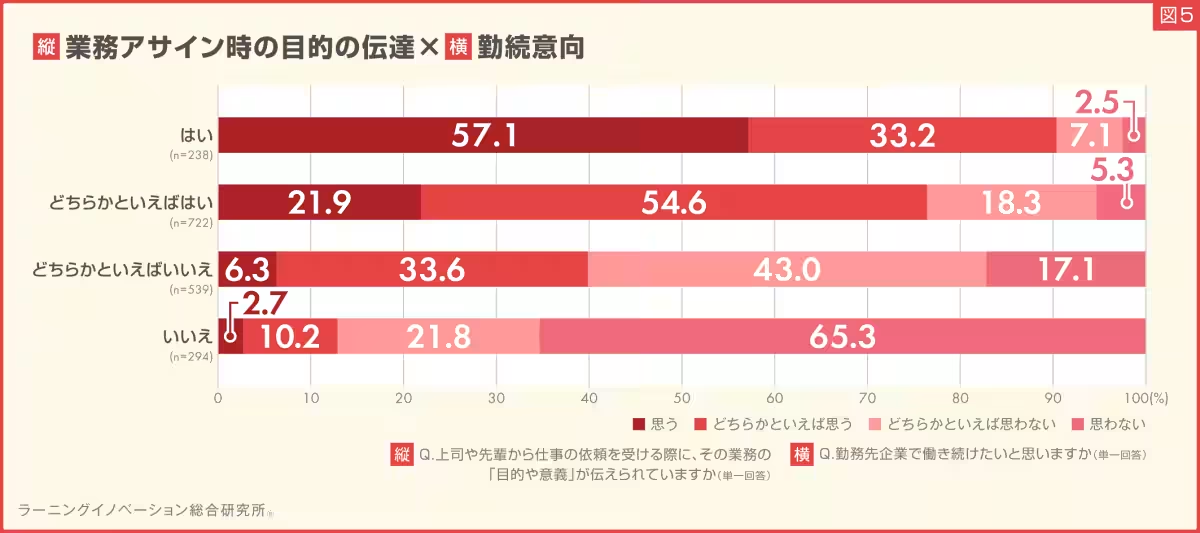

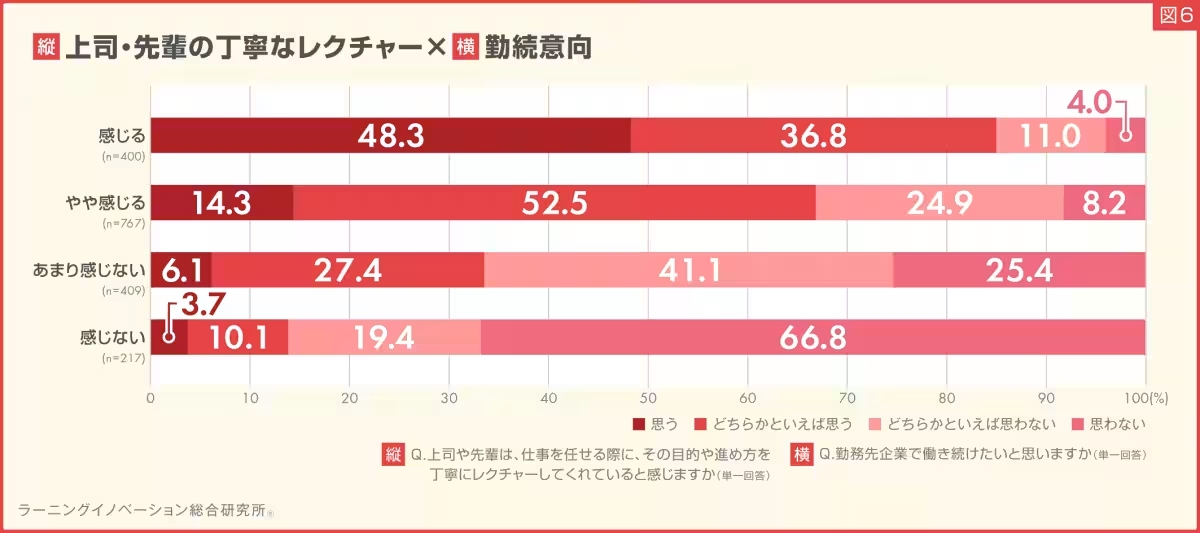

目的の共有も大切

若手社員が業務の目的や意義をしっかりと理解できているかどうかも、勤続意向に大きな影響を与えます。業務アサイン時に目的が伝えられた若手社員は90.3%、逆に目的が伝わっていない場合は87.1%が「働きたくない」と回答しました。これは、業務の意義を理解することが若手社員のモチベーションに直結することを意味しています。

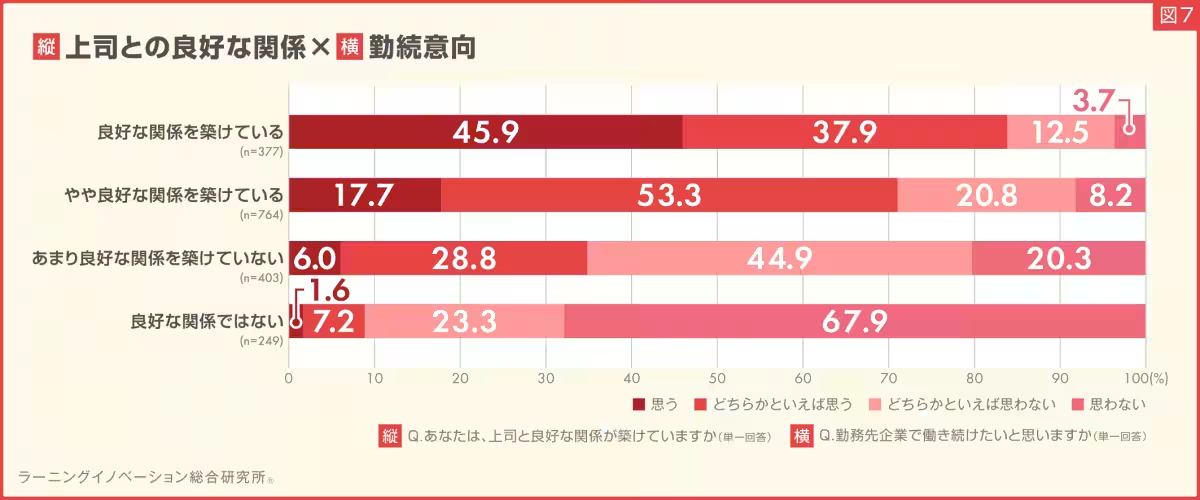

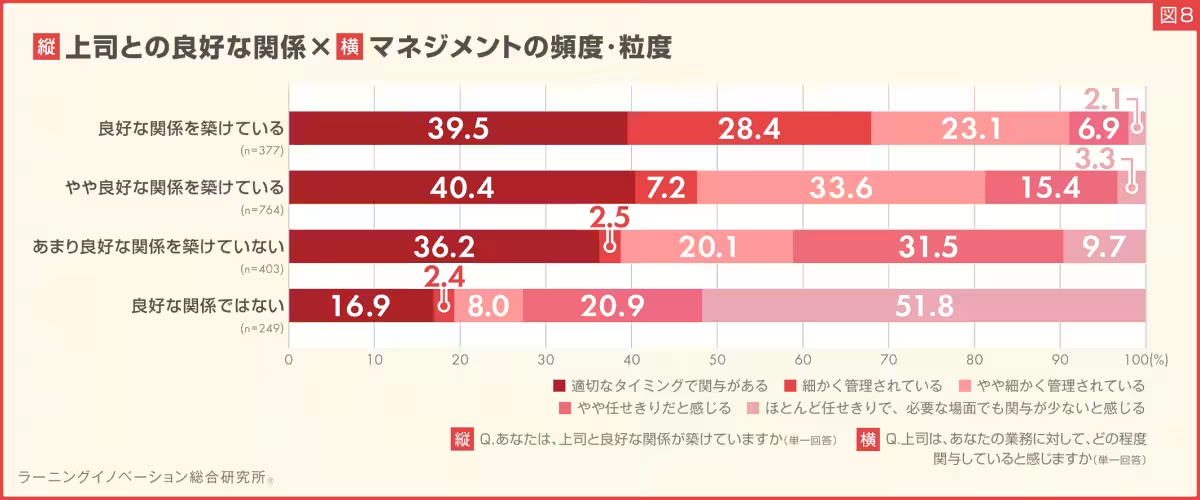

上司との関係構築

職場での関係性も重要です。上司と良好な関係が築けている若手社員の83.8%が勤続意向を示しましたが、良好でない層はわずか8.8%にとどまりました。日常的なコミュニケーションの重要性がここでも浮き彫りになっています。

まとめ

調査から得られる教訓は、若手社員の勤続意向を高めるためには、経営方針を明確に示し、上司との良好な関係を築くことが必須であるということです。企業は、日々のコミュニケーションの頻度や内容を意識し、若手社員が安心して長く働けるような環境を作ることが求められています。今後もこうした取り組みが、若手社員の定着と企業の成長を支える重要な要素となるでしょう。

トピックス(その他)

【記事の利用について】

タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。

※画像は、利用できませんのでご注意ください。

【リンクついて】

リンクフリーです。