生成AI導入の現状と課題を探る─福岡展と東京展の比較レビュー

はじめに

2025年10月に開催される「営業・マーケDXPO福岡'25」では、生成AIの導入状況に関する調査が行われました。調査結果からは、東京展と同様に高い導入率が確認された一方で、利用者の満足度には大きなギャップが存在することが浮き彫りになりました。今回はこの調査結果をもとに、生成AIの活用状況や今後の課題について詳しく解説していきます。

福岡展と東京展の調査結果

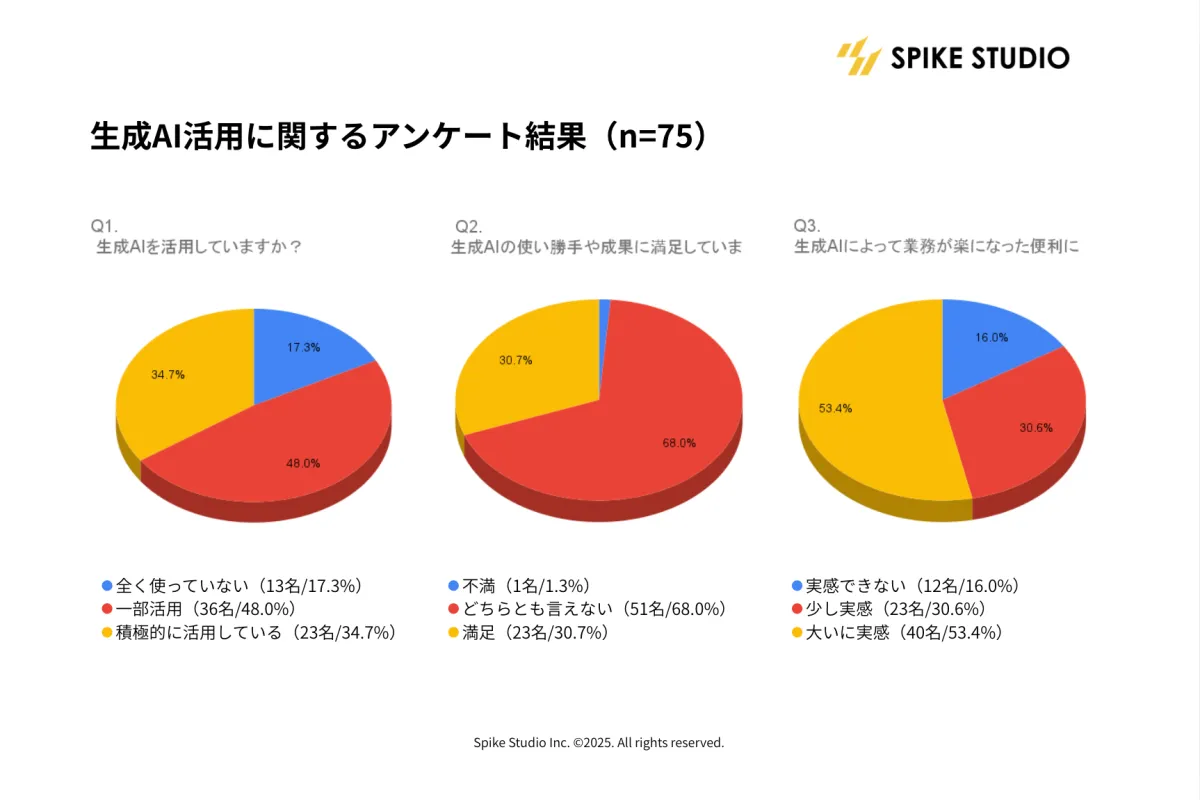

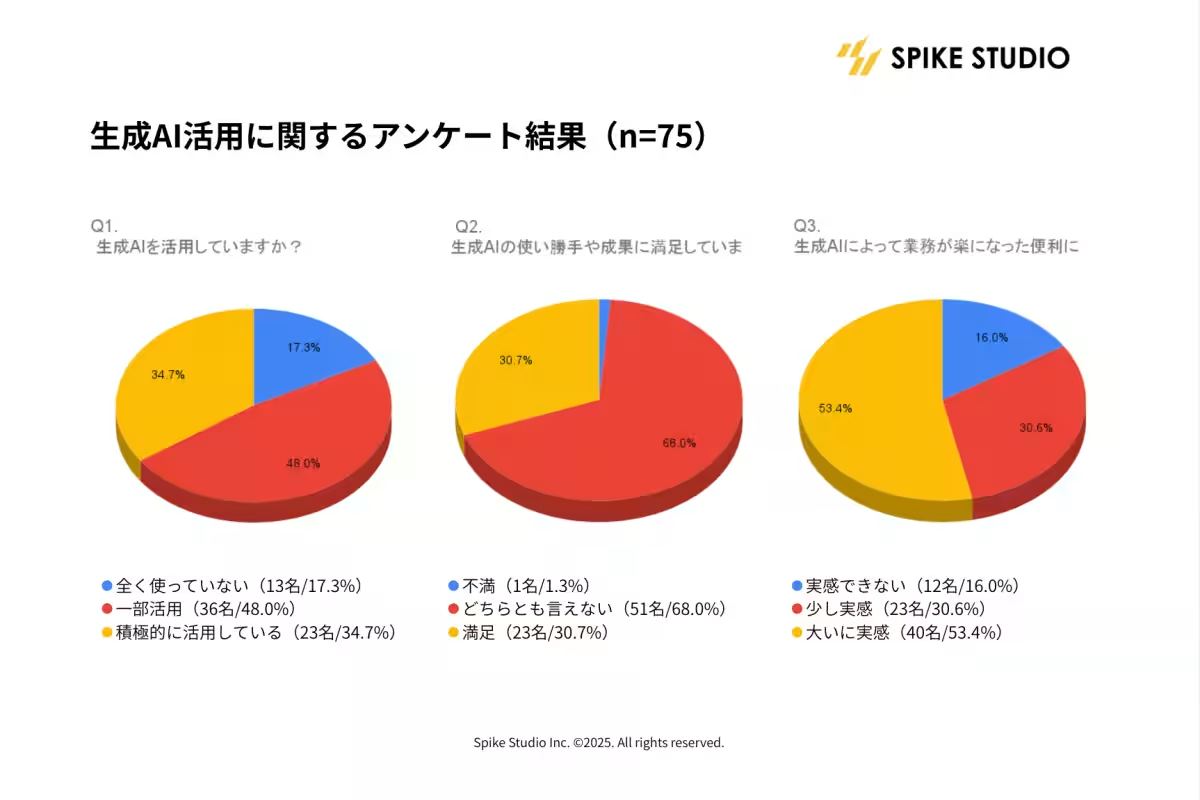

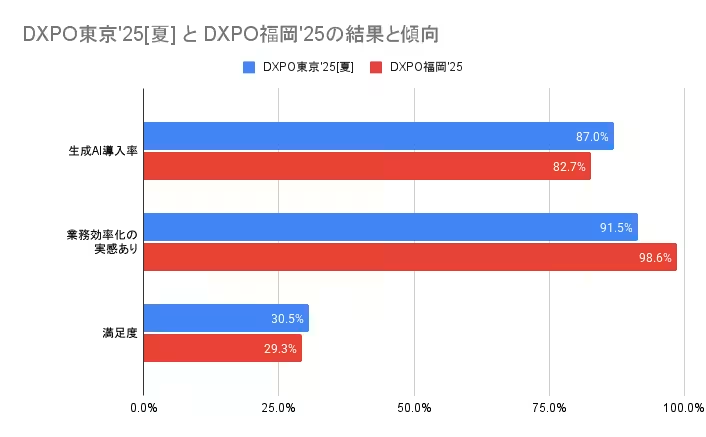

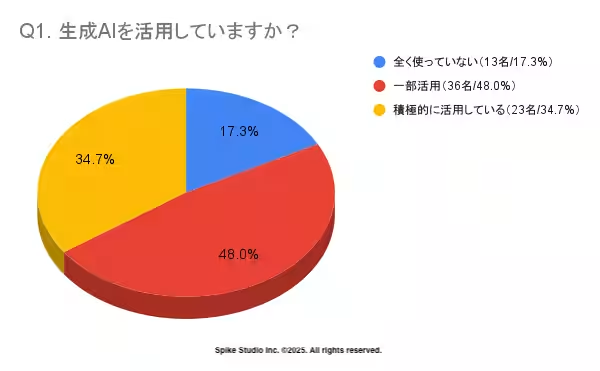

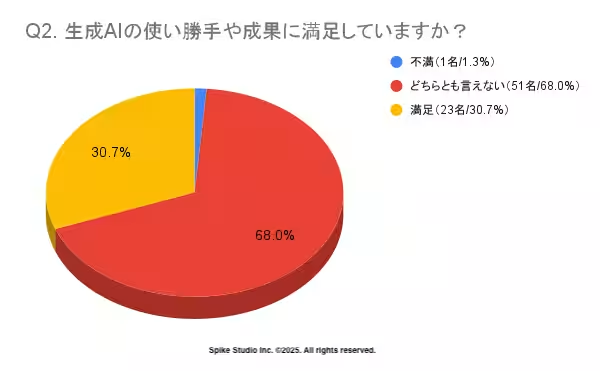

福岡展では、参加者の82.7%が何らかの形で生成AIを活用していると回答しました。これは東京展の87.0%に近い数字で、両展示会ともに生成AIの導入が進んでいることを示しています。しかし、利用者の満足度は29.3%で、回答者の高い業務効率化実感に対して満足度は依然として低い状態です。これは両展で共通する傾向で、業務が効率化されていると実感しつつも、実際の成果については物足りなさを感じているユーザーが多いことを示しています。

業務効率化の実感

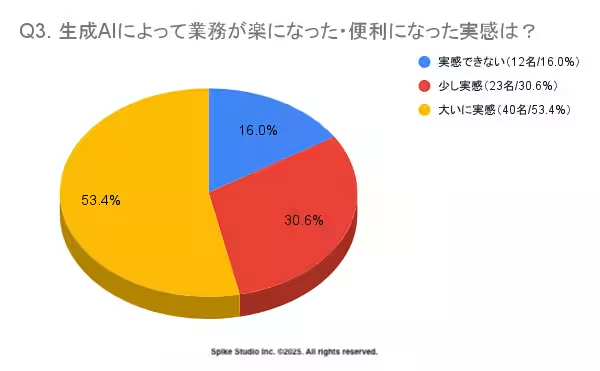

福岡展では、84.0%の参加者が「業務が楽になった・便利になった」と感じており、これは東京展の91.5%に近い数字です。この結果は、生成AIが日常業務において一定の時間短縮や効率化をもたらしていることを示しています。しかし、同時にそこには「満足度が低い」という矛盾した感情が潜んでいます。

利用実態と満足度のギャップ

生成AIの導入が進む一方で、満足度の低さにはいくつかの要因があります。まず、成果の見える化が不足している点です。業務改善が「感覚値」で語られるため、具体的な成果に結びつかなければ、利用者は満足を感じることが難しいのです。

また、生成AIの活用方法にはバラつきが見られ、個別の部署や担当者によってプロンプトの使い方が異なるため、十分に再現性が確保されていない状況があります。さらに、組織全体でのノウハウ共有も不十分であるため、「成功体験」が積み重ねられず、個々の工夫に依存しやすくなっています。

課題の具体化

来場者の声からも、多くの人が「もう少し便利になるはずだけど、実際には一部の作業しか変わらない」と指摘しています。AIの利用が進む中で、全体的な業務プロセスの改善にはつながっていないという現実があります。この状態では、業務効率化が感じられても、それを実感として満足へと昇華させることは難しいでしょう。

東京展の結果と比較

東京展では、参加者の87.0%が生成AIを導入しており、93.5%が業務効率化を実感していますが、満足度は30.5%に過ぎません。このように、福岡展・東京展ともに高い導入率と業務効率化の実感がある一方で、利用者の満足度は低いという構造は一貫しています。これは、両地域の企業が共通して抱える課題として、より深く考察する必要があります。

まとめ

以上の調査結果から、生成AIは業務効率化に寄与する一方で、その満足度には大きな課題が残されています。企業は、成果を「見える化」し、全体の業務フローに生成AIを統合することで、より良い結果を導くことが求められています。今後は、利用ルールやガイドラインの策定、ナレッジの共有、日本中の企業が同じく適用できる仕組みを整備することが必要です。このような取り組みを通じて、生成AIの真の力を引き出すことが可能となるでしょう。

トピックス(その他)

【記事の利用について】

タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。

※画像は、利用できませんのでご注意ください。

【リンクついて】

リンクフリーです。