量子計算機活用の新たな手法で最適化問題の解法を革新

量子計算機活用の新たな手法で最適化問題の解法を革新

早稲田大学の研究チームが、量子計算機を使った組合せ最適化の新たなアプローチを開発したことで注目を集めています。この技術は、現実世界の複雑な制約を持つ最適化問題への適用を目指しており、大規模なデータセットを扱う時代において、我々の生活に実用的な影響を及ぼす可能性を秘めています。

研究の背景と目的

組合せ最適化問題は、特定の制約を満たしながら最適解を求める重要な課題ですが、その大規模化に伴い従来の計算手法では解決が難しい場合が増えています。ここに量子計算機が登場しますが、その精度向上がひとつの大きな課題となっていました。早稲田大学の白井達彦准教授と戸川望教授を中心とした研究チームは、この課題に対処するため、制約を圧縮して表現する新たな技術を開発しました。

新技術の大きな特長

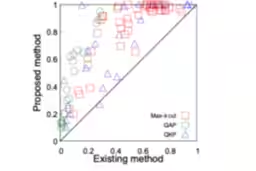

本研究では、組合せ最適化問題の制約を圧縮することで、探索する解の数を減少させ、探査効率の向上を図っています。具体的には、果物をAさんまたはBさんに与える場合を想像してみてください。このシンプルなシナリオでも、量子ビットを巧みに使うことで、制約を満たす解を効果的に表現可能です。従来、必要だった量子ビットの数を削減できることで、計算が可能になるのです。

圧縮空間と呼ばれるこの技術により、探索する解の数が大幅に減少し、高精度での最適解を期待することができます。数々の実験においても、この技法が提案手法における解の精度向上に寄与することが確かめられています。

研究の社会的意義

この技術が実用化されれば、交通流の最適化やエネルギー管理等、実社会での重要な課題にも寄与すると考えられます。量子計算機を活用することで、より効率的な社会システムの構築が期待され、例えば渋滞の解消や二酸化炭素排出量の削減など、持続可能な未来への道筋をつける可能性を秘めています。これにより、量子ソフトウェアの革命的な発展が期待されています。

今後の展望

残された課題には、より広範囲な組合せ最適化問題への適用が挙げられます。今後の量子計算機の進化によって、この圧縮手法は更なる応用が可能になるでしょう。具体的には、機械学習や化学計算といった異なる分野への進出も検討されており、さまざまな実社会の問題に対してその効果が検証されることが求められます。

研究に関与した白井氏は、「我々の手法が量子計算機の真の性能を引き出すことで、新たな事例が多く生まれることを期待しています」とコメントしています。

結論

早稲田大学の研究グループが打ち出した新たな量子アルゴリズムは、制約を圧縮することにより、従来の技術に比べて高精度な最適解をもたらす可能性があります。この研究が今後の量子計算機の利用法にどのような影響を与えるのか、目が離せない状況です。

トピックス(その他)

【記事の利用について】

タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。

※画像は、利用できませんのでご注意ください。

【リンクついて】

リンクフリーです。