新たな膵臓がん検査「エンゼバー」で早期発見の未来を切り拓く

新たな膵臓がん検査「エンゼバー」で早期発見の未来を切り拓く

コウソミル株式会社は、2025年7月1日より、膵臓がんの早期発見を目指した新しい検査業務「エンゼバー®すい臓がん」の検査を開始します。この新しい検査は、膵臓がん診断を巡る長年の課題に応える形で開発され、早期診断の重要性を再認識させるものです。

膵臓がんは、その進行のスピードと特異的な症状の少なさから、早期発見が非常に困難です。一般的に、膵臓がんの5年生存率はわずか8.5%と非常に低く、早期診断が生存率の向上には欠かせません。コウソミルは、東京大学大学院の小松徹准教授や理化学研究所の渡邉力也主任研究員と共に、独自の「1分子計測リキッドバイオプシー」技術を応用した疾患診断技術の開発を進めています。この技術により、血液中の特定の酵素の機能を単一分子レベルで解析することが可能となり、疾患診断の精度が大幅に向上します。

新技術の特性

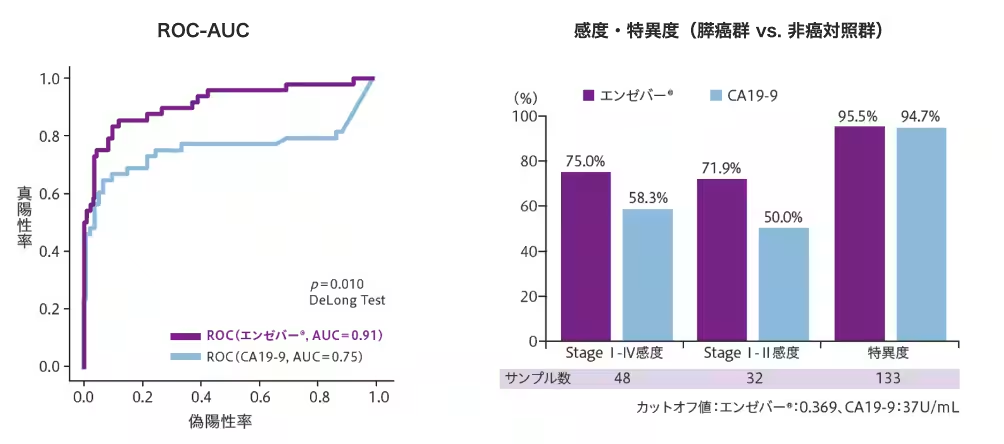

「エンゼバー®すい臓がん」は、この新技術を用いて、膵臓がんに特異的な酵素活性を高感度で測定します。これには、膵臓に関連する4つの酵素の活性を評価し、その結果を元に膵臓がんを識別する手法が採用されています。トレーニングセット288検体を用いた臨床研究では、膵臓がんの感度が75.0%、特異度が95.5%という非常に高い性能を示し、これまでの腫瘍マーカーであるCA19-9(AUC 0.75)を大きく上回る結果を得ています。

特に初期段階のがん(Stage I-II)でも感度71.9%を保っており、早期段階での膵がん発見において特筆すべき成績となっています。この結果は膵臓がん以外の癌種に対する陽性率が低く、膵臓がんの特異性が高いことを示しています。この検査が新たな診断基準となることが期待されており、医療現場での実用化に向けたステップが進んでいます。

臨床研究の推進

「エンゼバー®すい臓がん」は、実臨床における検査性能の有用性を確認するための前向き臨床研究を基に実施されます。今後、この検査は国内外での体外診断用医薬品としての承認取得に向けて取り組むことになります。また、他のがん種に対する製品開発や、米国市場への展開も視野に入れたプロジェクトが進められています。

研究者の情熱と期待

関係者の中には、東京大学の小松准教授や神戸大学の児玉教授、さらにはJA尾道総合病院の花田副院長など、名だたる専門家の思いが込められています。小松准教授は、「膵癌の早期発見を目指す技術が社会実装へ向けて第一歩を踏み出したことに非常に嬉しく思います」と語り、児玉教授は「血液中の酵素活性を一分子レベルで評価することが、膵癌の新たな特性を捉える鍵になる」と期待を寄せています。

まとめ

コウソミル株式会社の「エンゼバー®すい臓がん」検査は、膵臓がんの早期発見に向けた革新的な一歩です。これにより、膵臓がんによる死亡率の低下が期待されており、今後の展望に大いに希望が持たれます。早期診断の新たな時代が到来することを、多くの医療関係者が待ち望んでいます。今後の進展に注目が集まる中、検査の実用化に期待が高まっています。

トピックス(その他)

【記事の利用について】

タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。

※画像は、利用できませんのでご注意ください。

【リンクついて】

リンクフリーです。