令和の若者が知る「ドロンします」の意味とは?親からの影響がカギ

令和の若者と「ドロンします」の関係

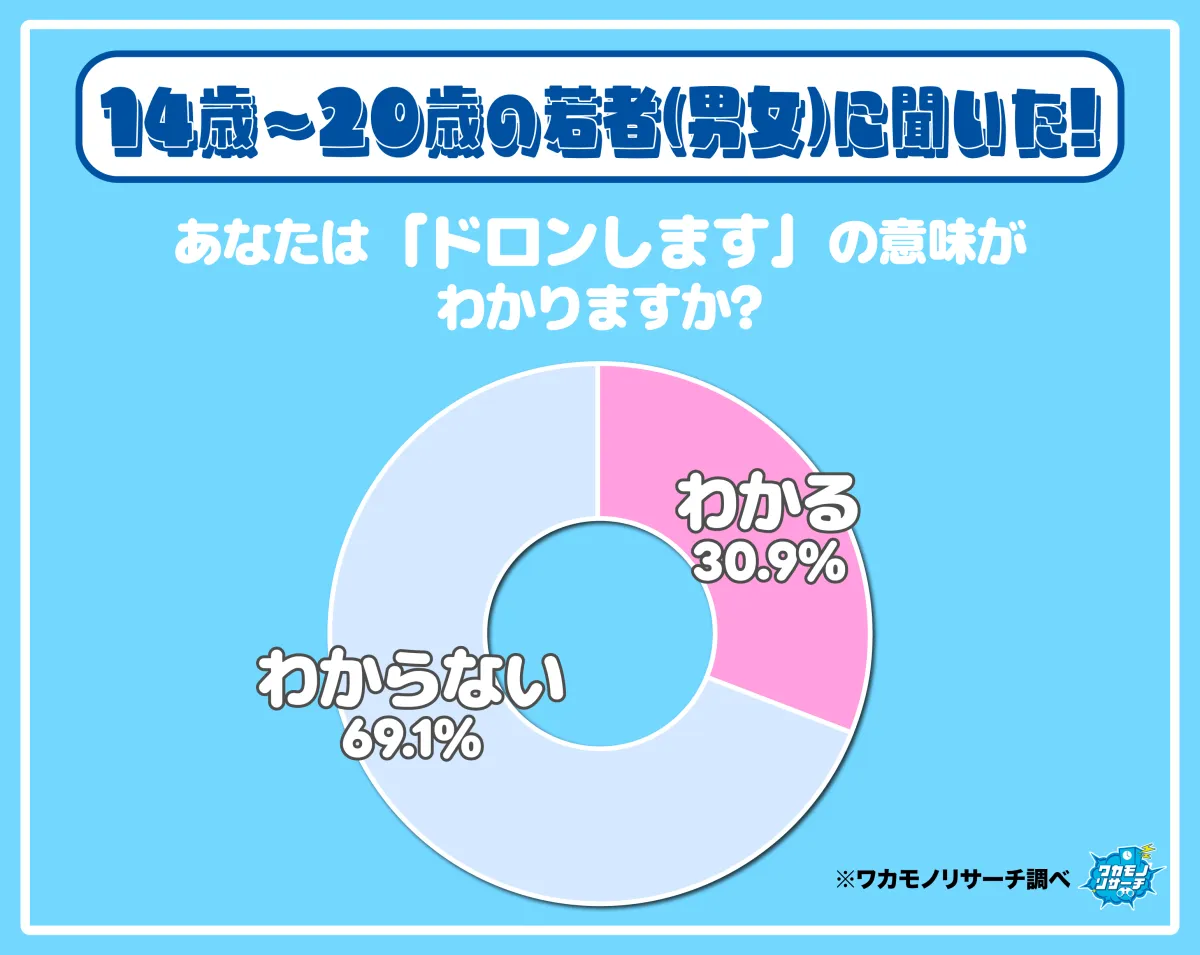

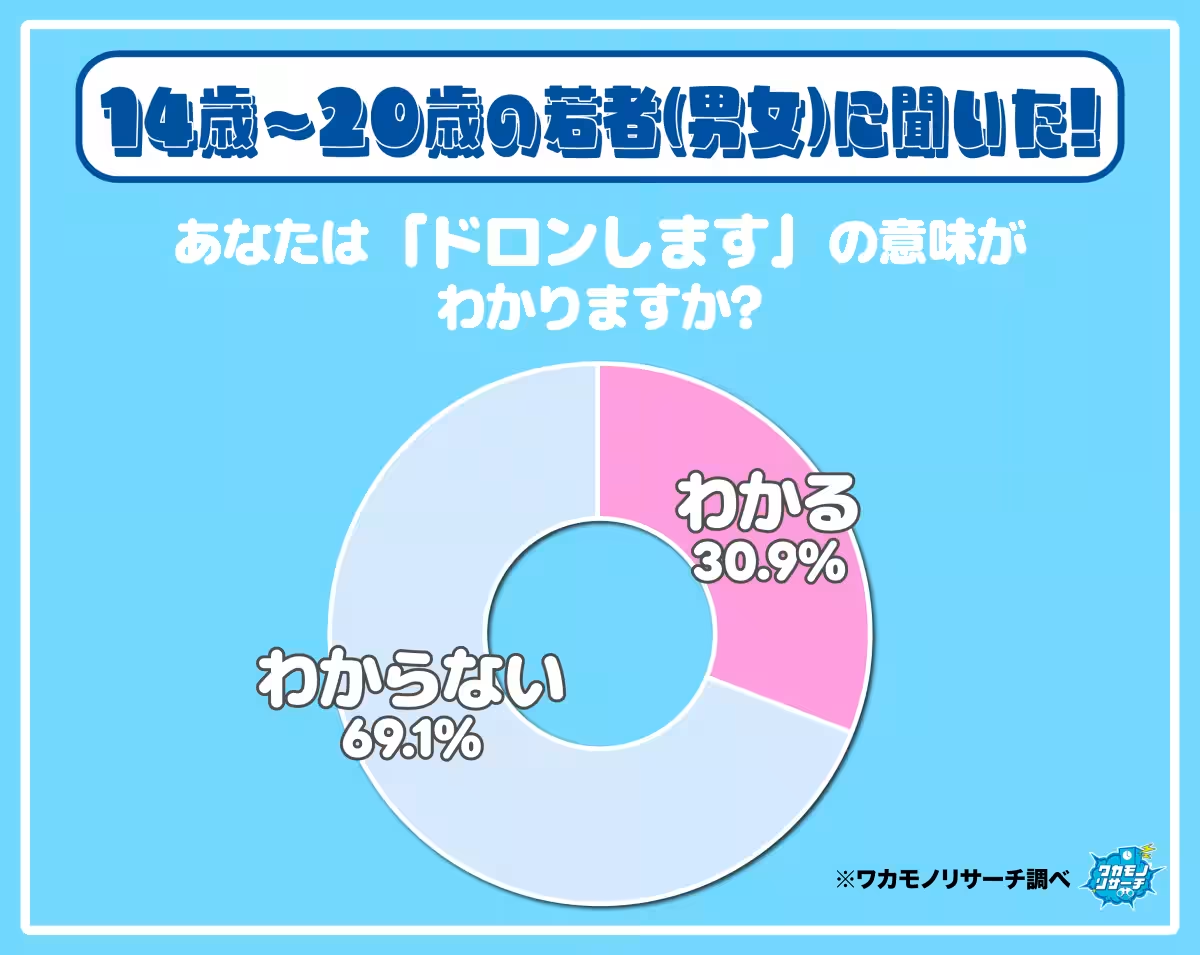

最近の調査によると、令和時代を生きる若者の約30%が「ドロンします」という言葉の意味を理解していることが判明しました。この隠れた若者たちの知識の背景には、親の影響が大きいことが分かります。🤔

親から教わった「ドロン」

調査に参加した若者たちに「ドロンします」が分かる理由を尋ねた際、多くの回答が「親が使っていたから」「親が教えてくれたから」というものでした。このことから、世代を超えた言語の伝承が行われていることが浮き彫りになりました。親との会話が、若者の言語感覚に影響を与えているのです。

また、「先生から教わった」「友達が使うのを見た」との意見もあり、特に近い関係の人々からの影響が重要な役割を果たしています。このように、「ドロンします」という言葉は、死語ではあるものの、確実に若者の間に浸透しているのです。

メディアの影響と「ドロン」

さらに、若者たちの多くはテレビやYouTube、アニメ、SNSの影響を受けて「ドロン」という言葉を知ったと答えています。たとえば、バブリーダンスが流行った際に「ドロン」が使われるシーンを見たことで、このフレーズを覚えた若者もいるようです。特にお笑い芸人の平野ノラさんのネタに触れることで、「ドロンします」の存在を知ったという人もいました。😄

このように、視覚メディアを通じて若者が「ドロンします」に出会っていることは、言葉の伝播の新たな形を示唆しています。

知らない若者の声

一方、69.1%の若者が「ドロンします」の意味を知らないと回答しました。その理由としては「そもそも聞いたことがない」「意味が分からない」といった声が目立ちました。また、中には「変身!」や「突然現れる」という間違った認識も見受けられました。笑

興味深いことに、知らない理由の中には日本の忍者を連想する意見も多く、「忍者かな?」という疑問を持つ若者が多数いました。この言葉が忍者の「ドロン」という語に由来していることを考えると、もしかすると彼らが知らない間に、この言葉のエッセンスは内包されているのかもしれません。

未来の「ドロン」

今回の調査結果を見て分かるように、「ドロンします」という表現は世代間での言語の受け渡しの一例であり、大人が積極的にこの言葉を使うことで、さらに若者に浸透する可能性があると考えられます。もしかすると、言葉としては昔のものになってしまっても、その背景にある文化や思いは今でも新しい世代に引き継がれるかもしれません。🤔💭

詳細な調査結果について

調査の詳細や他の結果については、マーケティング情報サイト「ワカモノリサーチ」にてご覧いただけます。興味がある方は、ぜひチェックしてみてください👉 ワカモノリサーチ

今回の調査は2025年8月22日から9月6日まで行われました。対象は全国の14歳から20歳の男女で、有効回答数は935名です。調査方法はインターネットを利用したリサーチとなっています。

このように、言葉は生き物であり、時代の流れとともに変化していきます。「ドロンします」という一言もそんな流れの中で、今後どのように受け入れられていくのか、私たちも注目していきたいと思います。

トピックス(その他)

【記事の利用について】

タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。

※画像は、利用できませんのでご注意ください。

【リンクついて】

リンクフリーです。