銀行間の連携で不正送金検知を強化する最先端技術の実証実験

銀行間協力による不正送金検知の新たな試み

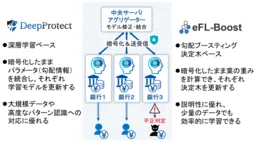

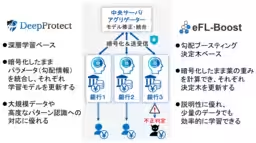

国立研究開発法人情報通信研究機構(NICT)、神戸大学、そして株式会社エルテスが共同で、プライバシーを保護しつつ不正送金を検知するAI技術の実証実験を実施しています。本プロジェクトは、千葉銀行、中国銀行、三井住友信託銀行と連携し、先進的なプライバシー保護連合学習技術『DeepProtect』と『eFL-Boost』を活用しています。

実証実験の背景と目的

不正送金は年々増加しており、特に振込詐欺や悪用された口座からの送金が大きな社会問題となっています。これを受け、金融機関は機械学習を駆使して異常な取引を早期に発見できる精度の高い技術の開発を求めてきました。これまでNICTと神戸大学は、膨大な量のデータを共有することなく、プライバシーを守りながら連携する方法を模索してきました。

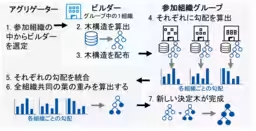

本実証実験では、別々の銀行が保有するデータを直接共有せずに連携し、AIモデルを共同で育てることが特徴です。具体的には、3行がそれぞれのデータを基に学習した結果を組み合わせ、相互に学習しながら高精度な不正送金検知を目指します。

並行学習の効果と実施内容

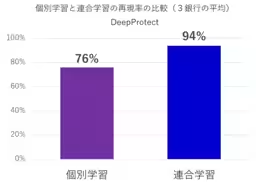

実験では継続学習のシナリオを採用し、日々進化する犯罪手法に柔軟に対応できるようにしました。先に構築したAIモデルを基に、追加のデータも学習に取り入れ、より精度の高いモデルへと進化させる計画です。この結果、連合学習のAIモデルの方が平均18ポイント高い再現率を達成しました。これにより、89%以上の確率で不正口座を検知する性能が確認されました。

加えて、1つの銀行では疑似取引データを製作し、実際の取引データに加えた学習を行うことで、さらなる性能向上が見込まれました。

企業間のさらなる連携と今後の展望

実証実験が終了した後、テラアクソンとともに、特定の銀行での社内実証実験もスタートしました。このプロジェクトから得た知見をもとに、他の業種への展開も視野に入れ、不正検知システムを社会実装していく計画です。医療や流通業界など、データのプライバシー保護が求められる分野にも応用が期待されています。

各機関の役割と今後の方向性

今回のプロジェクトにおいて、NICTはDeepProtectの技術開発、神戸大学はeFL-Boostの開発を担当し、エルテスは実証実験の運営を行っています。テラアクソンは行内実証実験用システムの導入を支援するなど、各機関がその役割を果たしながら協力していいます。

本研究で得られた成果には、社会的な課題を解決するための新しいAI技術の開発が含まれています。これにより、ますます高度化する不正手法に対抗できる体制を整え、未来のセキュリティを強化することが期待されます。

AI技術は今後も進化を続け、金融業界のセキュリティの要となるでしょう。引き続き、注目を集めるこのプロジェクトの進捗に期待したいところです。

関連リンク

サードペディア百科事典: DeepProtect eFL-Boost 不正送金

トピックス(その他)

【記事の利用について】

タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。

※画像は、利用できませんのでご注意ください。

【リンクついて】

リンクフリーです。